Mutterkorn in Getreide

Mutterkorn wird durch den Pilz Claviceps purpurea verursacht. Er befällt hauptsächlich Getreidearten wie Roggen, Weizen, Gerste und Triticale, kann aber auch viele Futter- und Wildgräser infizieren. Typisch für die Krankheit sind schwarze, hornförmige Fruchtkörper, sogenannte Sklerotien, die anstelle der Körner im Ährenstand wachsen. Sie mindern nicht nur den Ertrag, sondern verschlechtern vor allem die Qualität des Ernteguts, da sie giftige Alkaloide enthalten. Sklerotien und ihre Bruchstücke vermischen sich mit dem Erntegut und lassen sich ohne technische Hilfsmittel nur unzureichend entfernen. Eine wirksame Trennung ist in der Regel nur mit einem Tischausleser oder optischen Sortiersystemen möglich.

Neben den wirtschaftlichen Einbussen stellt Mutterkorn vor allem ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar. Die darin enthaltenen Alkaloide (Ergot-Alkaloide) können die gesamte Nahrungskette kontaminieren und sind sowohl für Menschen als auch für Tiere äusserst giftig. Feucht-kühle Witterungsverhältnisse begünstigen das Auftreten von Mutterkorn, da Sklerotien bei hoher Luftfeuchtigkeit keimen und die Blühperiode des Getreides verlängert wird. Um den Getreideanbau langfristig zu sichern, ist es entscheidend, den Lebenszyklus des Pilzes zu verstehen und gezielte Präventionsmassnahmen umzusetzen.

Bestimmte Alkaloide aus Mutterkorn dienten als Grundlage für die Synthese von LSD (Lysergsäurediethylamid), einem der stärksten bekannten Halluzinogene.

Schadbild und Symptome

Die Symptome von Mutterkorn treten nur an den Ähren auf, da der Pilz die Blütenstände des Getreides befällt.

- Die Sklerotien oder Mutterkörner sind zunächst eine weissliche, später schwarz-violette Masse, die zwischen den Spelzen auftritt. Sie enthalten Alkaloide, die für Menschen und Tiere sehr giftig sind (Ergotismus).

- Die Grösse der befallenen Körner kann zwischen wenigen Millimetern und 6 cm variieren. Roggenkörner sind in der Regel lang und schmal, Weizen- und Gerstenkörner kurz und dick.

- Die Mutterkörner sind oft hornförmig gebogen, können aber auch die gleiche Grösse und Form wie die gesunden Körner haben und unterscheiden sich dann nur durch die schwarz-violette Färbung.

- Das Innere der Mutterkornkörner besteht aus Pilzmycel und ist zunächst knorpelig und weich, wird dann aber hart und weiss.

- Der Mutterkornpilz kommt in Getreide und in mehr als 400 anderen Grasarten vor. Wildblühende Gräser (z.B. Fuchsschwanz, Raygras oder Knaulgras), die an Feldrändern und in Kulturen wachsen, können als Wirtspflanzen dienen.

Weitere Informationen zur Vergiftung von Nutztieren:

Mutterkornvergiftung bei Schweinen

Mutterkornvergiftung bei Wiederkäuern

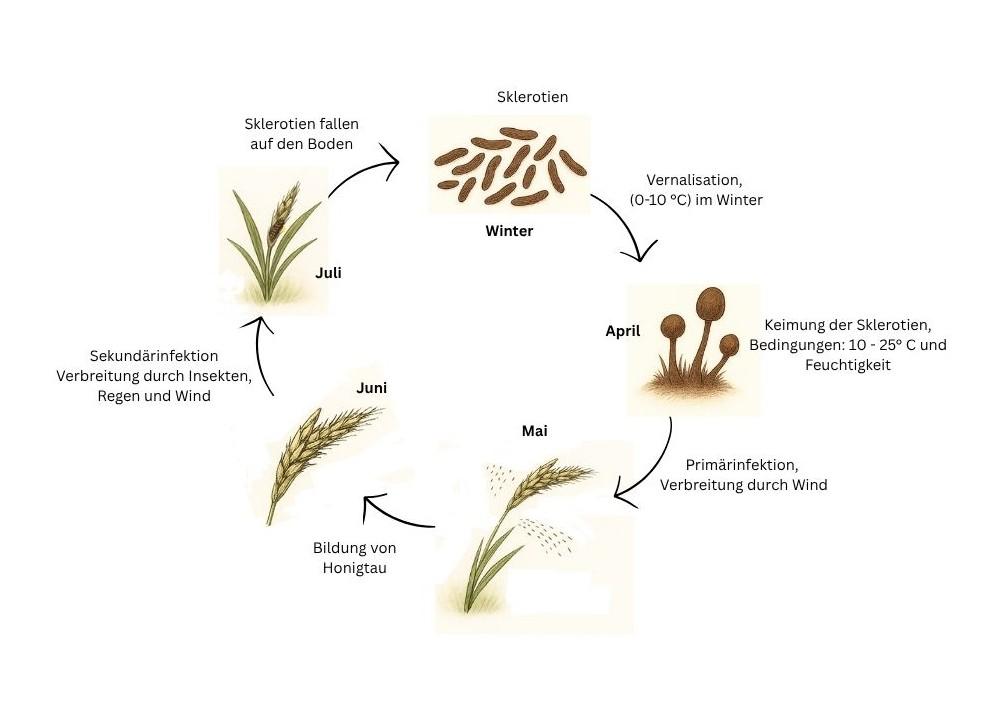

Entwicklungszyklus des Mutterkornpilzes (Claviceps purpurea)

Sklerotien können 1 bis 3 Jahre im Boden (nicht zu tief) überdauern. Häufig überleben die Sklerotien des Mutterkorns auf den Feldern bis zur nächsten Vegetationsperiode.

Primärinfektion: Mutterkörner (Sklerotien), welche nach der Ernte auf dem Feld zurückbleiben, können im Frühjahr bei günstigen Bedingungen keimen, und Fruchtkörper (Perithecien) bilden, aus denen Ascosporen ausgeschleudert werden. Die Ascosporen verbreiten sich mit dem Wind und infizieren früh blühende Gräser und Getreide-Arten. Die so infizierten Blütenstände scheiden Honigtau-Tropfen aus.

Sekundärinfektion: Der wenige Tage nach der Primärinfektion auftretende Honigtau enthält neben den Konidien (asexuelle Sporen) auch Zucker, wodurch Insekten angelockt werden. Die Konidien werden durch Insekten, aber auch Regen und Wind verbreitet. Blattläuse, Thripse, Gallmücken und Zikaden sind potenzielle Überträger dieser klebrigen Sporen. Die Primär- und Sekundärinfektionen entwickeln sich innerhalb von 4 bis 6 Wochen zu den typischen Überlebensformen des Mutterkornpilzes, den schwarzen Sklerotien.

Anfälligkeit verschiedener Getreide-Arten

Die Empfindlichkeit von Getreide-Arten gegenüber Mutterkorn hängt von der Fortpflanzungsweise ab. Mutterkorn befällt Getreide und Gräser während der Blütezeit. Fremdbefruchtende Kulturen (Kreuzbefruchtung zwischen zwei Pflanzen derselben Art, mit längerer und offenerer Blütezeit) sind daher anfälliger für eine Befall mit Mutterkorn wie selbstbestäubende Arten als z.B. Weizen.

- Roggen ist eine fremdbefruchtende Getreideart und daher am anfälligsten für die Krankheit, was die historische Bezeichnung „Roggenmohn“ rechtfertigt.

- Triticale, das eine ausgeprägtere Neigung zur Fremdbestäubung aufweist als andere Getreidearten, gilt ebenfalls als sehr anfällig für die Krankheit.

- Andere Getreidearten wie Weizen, Gerste oder Hafer sind weniger anfällig für Mutterkorn. Bei anhaltend feuchten Bedingungen und einem kühlen Frühjahr können jedoch alle Getreidearten und Gräser befallen werden.

| Anfälligkeit | Getreide |

|---|---|

| Gering | Hafer |

| Mittel | Weizen, Dinkel, Gerste |

| Erhöht | Roggen, Triticale |

Achtung: Unabhängig von der Getreideart erhöht jeder Zustand, welcher die Befruchtung der Ähren beeinträchtigen könnte (z. B. Lichtmangel während der Pollenbildung), das Risiko einer Mutterkorn-Infektion erheblich!

Anfälligkeit verschiedener Getreide-Sorten

Zwischen verschiedenen Sorten bestehen Unterschiede hinsichtlich der Blütenmorphologie, der Blütezeit und der Blütenöffnung. Obwohl diese Parameter in verschiedenen Ländern untersucht werden, gibt es bis heute kein klar definiertes Kriterium, um die Blütenöffnung zuverlässig zu bewerten und einen genauen Zusammenhang mit dem Risiko einer Mutterkorn-Infektion herzustellen sowie entsprechende Empfehlungen abzugeben.

Fördernde Bedingungen

Folgende Bedingungen fördern einen Befall mit Mutterkorn:

- Befallenes Saatgut;

- Fruchtfolge mit hohem Roggen- und Triticale-Anteil;

- Pfluglose Bodenbearbeitung in Kombination mit Fruchtfolgen mit hohem Roggen-/Triticale-Anteil;

- Feuchte Lagen der Parzellen (auch Senken und Mulden innerhalb der Parzelle);

- Feuchter Frühling mit Temperaturen zwischen 10 und 25 Grad (feuchtes und kühles Wetter verlängert die Blütephase von Getreide/Gräsern und begünstigt die Keimung der Sklerotien und das Ausschleudern der Ascosporen);

- Lange Blütezeit;

- Feuchtigkeit, Wind und Temperaturabfall während der Blütezeit des Getreides;

- Lichtmangel während der Pollenbildung des Weizens (Meiose-Stadium, kurz vor dem Ährenschieben);

- Blühende Gräser an Feldrändern, vor allem wenn diese nicht regelmässig gemäht werden, Altgrasstreifen, etc.

Vorbeugende Massnahmen

Eine direkte Bekämpfung mit Beizung des Saatgutes oder Pflanzenschutzbehandlungen in den Kulturen sind nicht möglich. Nur vorbeugende Massnahmen können das Infektionsrisiko verringern!

Saatgut

- Nur gesundes und zertifiziertes Saatgut verwenden. Dieses wird streng auf Sklerotien kontrolliert;

- das Vorhandensein einer geringen Anzahl von Mutterkornsklerotien in zertifiziertem Saatgut ist nicht alarmierend: Der Toleranzschwellenwert (3 Sklerotien pro 500 g) ist sehr niedrig und stellt kein signifikantes Risiko für den Anbau dar. Die Gefahr geht vor allem von den für den Pilz günstigen Anbaubedingungen aus, weshalb präventive Massnahmen wie Fruchtfolge, Bekämpfung der Wirtsgräser und Bodenbearbeitung so wichtig sind.

Fruchtfolge

- Allgemein: Abwechseln zwischen Halm- und Hackfrüchten, möglichst lange und vielfältige Fruchtfolgen umsetzen;

- Den Anbau von zwei aufeinanderfolgenden Getreiden vermeiden, um eine Vermehrung der Sklerotien zu verhindern;

- Auf befallenen Parzellen: Den Anbau von Getreiden für mindestens zwei Jahre vermeiden.

Bodenbearbeitung

Wenn Mutterkorn-Befall auf der Parzelle festgestellt wird:

- Vor der Aussaat der Folgekultur pflügen (mindestens 10 cm tief), um die Sklerotien zu vergraben. Sklerotien überleben im Boden nur schlecht (1 bis 3 Jahre);

- Im folgenden Jahr nicht pflügen, damit die vergrabenen Sklerotien nicht wieder an die Oberfläche gelangen;

- Von einer oberflächlichen Bearbeitung wird dringend abgeraten, da sie die Ausbreitung des Pilzes begünstigt;

- Wenn nicht gepflügt wird, muss die Bodenbearbeitung in einer Tiefe von mehr als 5 cm erfolgen.

Hinweis zu reduzierter Bodenbearbeitung

Die allgemeine Verbreitung von Methoden der reduzierten Bodenbearbeitung, welche oft mit extensiven Massnahmen kombiniert werden (Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, Verzicht auf Herbizide, Angemessene Bedeckung des Bodens), kann unbeabsichtigt die Entwicklung von Mutterkorn begünstigen. Da der Boden nicht gewendet wird, bleiben die Sklerotien an der Oberfläche, wo sie ihre Keimfähigkeit behalten und die darauffolgenden Kulturen infizieren können. Eine reduzierte Bodenbearbeitung ist grundsätzlich für die Erhaltung der Bodenstruktur, die Begrenzung der Erosion und den Erhalt des Humusgehaltes unerlässlich, in diesem Fall muss sie jedoch angepasst werden, um dieses Pflanzenschutzrisiko zu begrenzen. Es muss ein Kompromiss zwischen der Boden- und Pflanzengesundheit gefunden werden.

Roggen

- Wegen der Fremdbefruchtung spielt Mutterkorn in Roggen eine vergleichsweise grössere Rolle als in Weizen oder anderen Getreidearten. Unter günstigen Bedingungen können alle Sorten befallen werden;

- Bestimmte Populationssorten produzieren mehr Pollen als Hybridsorten, was eine schnelle und effiziente Befruchtung begünstigt und somit die Blütezeit und damit das Risiko eines Mutterkornbefalls verkürzt;

- Empfohlene Sorten: Recrut (Population, biologisch, gute Resistenz gegen Mutterkorn), KWS Serafino (Hybride, ÖLN, gute Resistenz gemäss ausländischer Literatur);

- Hybride Sorten, die weniger bestäubend sind, können mit Populationssorten gemischt werden, um das Risiko zu verringern;

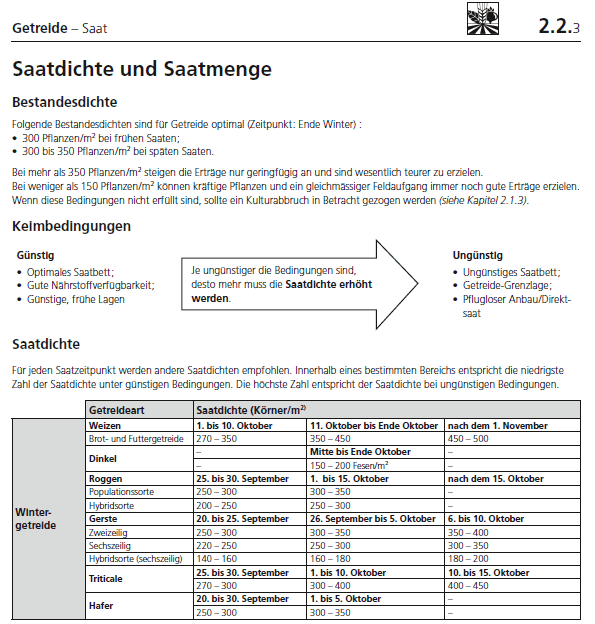

- Anbaumethoden, die eine kurze, frühe und homogene Blüte begünstigen, haben ebenfalls eine vorbeugende Wirkung. Dazu gehören die Optimierung der Aussaatdichte und -tiefe, eine angepasste Düngung sowie der gezielte Einsatz von Wachstumsregulatoren. (siehe Auszug aus dem Datenblatt 2.2.3 des Ordners Ackerbau, AGRIDEA)

Feldhygiene

Die Bekämpfung von Unkräutern auf der Parzelle ist ein wesentlicher Einflussfaktor, unabhängig davon, ob Getreide oder eine Nicht-Wirtspflanze angebaut wird. Bestimmte Unkräuter – insbesondere Ackerfuchsschwanz oder Raygras, die besonders anfällig für Mutterkorn sind – dienen dem Pilz als Wirt. Sie wirken als Infektionsquellen und können den Infektionsdruck verstärken, indem ihr Honigtau Sekundärinfektionen im Getreide auslöst (siehe Entwicklungszyklus). Darüber hinaus bilden sie kleinere Sklerotien (vier- bis zehnmal kleiner als die von Getreide), die vor der Ernte abfallen, den Boden kontaminieren und somit den Infektionsdruck auf der Parzelle aufrechterhalten oder sogar erhöhen.

Vorbeugende Massnahmen:

- Mähen oder mulchen Sie Feldränder und Grasstreifen vor der Blüte der Gräser;

- Vermeidung von Getreideflächen direkt an Waldrändern, Gräben, Biodiversitätsförderflächen und Gebieten, die historisch gesehen feuchter, kühler und grasbewachsen sind.

- Die Entwicklung von Unkräutern (Raygras, Ackerfuchsschwanz) auf der Parzelle verhindern;

- Eine Strategie ohne Herbizide sollte vermieden werden, solange das Kontaminationsrisiko hoch ist;

- Probleme mit Herbizid-Resistenzen stellen ein zusätzliches Risiko dar.

Weitere Informationen: Risiken beim Verfüttern von älteren Wiesen und Weiden

Vorerntekontrolle und Ernte

Feldkontrolle vor der Ernte

- Das Vorhandensein von Honigtau kann auf eine späte Infektion hinweisen, das Erntegut sollte genau kontrolliert werden;

- Eine Inspektion der Kultur einige Tage vor der Ernte ermöglicht es, den Grad des Befalls mit Mutterkorn zu beurteilen;

- Einzelne befallene Pflanzen von Hand entfernen und entsorgen;

- Senken, Mulden und feuchte Stellen innerhalb einer Parzelle genau kontrollieren, da dort ein erhöhtes Risiko für Infektionen besteht.

Ernte

- Es wird empfohlen, stärker befallene Teilbereiche separat zu ernten und die Sammelstelle auf einen allfälligen Befall aufmerksam machen;

- Notfalls Ernte separat einlagern.

Umgang mit befallenen Posten

- Sklerotien sind weicher als Getreidekörner und zerbrechen leicht bei der Umschichtung;

- Diese Bruchstücke erzeugen einen feinen, klebrigen Staub, der sich an den Körnern festsetzen kann und mit herkömmlichen Methoden nicht nachweisbar ist. Dieser Staub kann giftige Alkaloide enthalten, was das Risiko einer unsichtbaren Kontamination erhöht;

- Eine unnötige Umschichtung von mit Mutterkornsklerotien kontaminierten Brotgetreidepartien vor der Reinigung sollte so weit wie möglich vermieden werden;

- Verfügt eine Sammelstelle nicht über die erforderlichen Geräte zur Reinigung dieser Chargen, wird empfohlen, nach vorgängiger, gegenseitiger Absprache (inkl. Klärung der finanziellen Abgeltung), die Lieferung an einen Marktpartner zu veranlassen, der über Geräten zur Reinigung von mit Mutterkorn-Sklerotien belastetem Brotgetreide verfügt;

- Vor der Verarbeitung zu Müllereiprodukten: separate Lagerung und sachgemässe Reinigung des mit Mutterkorn-Sklerotien belasteten Brotgetreides, um die Einhaltung der geltenden Höchstgehalte sicherzustellen.

Übernahmebedingungen Sammelstellen

Es gelten folgende Höchstwerte für Mutterkorn-Sklerotien gemäss Richtlinien von swiss granum:

| Höchstwerte für Mutterkornsklerotien | |

|---|---|

| Brotgetreide – Weizen – Dinkel – Roggen* – Hafer – Braugerste – Hartweizen – Einkorn – Emmer | 0.02 % (200 mg/kg) |

| Futtergetreide – Futterweizen – Gerste – Triticale – Körnermais – Hafer | 0.1% (1000 mg/kg) |

* Vorsicht: Ab der Ernte 2026 wird die Toleranz für Roggen von 0,05 % auf 0,02 % gesenkt.

Höchstwerte Ergotalkaloide in Lebensmitteln

Aufgrund ihrer hohen Giftigkeit wurden in der «Verordnung des EDI über die Höchstgehalte für Kontaminanten (VHK; SR 817.022.15)» Höchstgehalte für Ergot-Alkaloide für Lebensmittel festgelegt. Je nach aufgenommener Ergot-Alkaloid Menge (akut, chronisch, tiefer-hoher Gehalt) können Symptome wie Übelkeit, Kopfschmerzen, Durchblutungsstörungen, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Lähmungen bis hin zum Tod infolge von Atem- oder Herzstillstand auftreten (Bundesinstitut für Risikobewertung).

Gesetzliche Höchst- oder Richtwerte für Ergot-Alkaloide für Futtermittel bestehen noch nicht.

Auszug aus der Verordnung des EDI über die Höchstgehalte für Kontaminanten:

| Stoff | Lebensmittel | Höchstgehalt | Bemerkungen |

| Ergotalkaloide | Mahlerzeugnisse aus Gerste, Dinkel und Hafer | 50 µg/kg | mit einem Aschegehalt < 900mg/100g Trockenmasse |

| Ergotalkaloide | Mahlerzeugnisse aus Weizen | 100 µg/kg* | mit einem Aschegehalt < 900mg/100g Trockenmasse |

| Ergotalkaloide | Mahlerzeugnisse aus Gerste, Weizen, Dinkel und Hafer | 150 µg/kg | mit einem Aschegehalt ≥ 900mg/100g |

| Ergotalkaloide | Gerste, Weizen, Dinkel und Hafer | 150 µg/kg | Körner, die für Konsumentinnen und Konsumenten bestimmt sind |

| Ergotalkaloide | Mahlerzeugnisse aus Roggen | 500 µg/kg** | |

| Ergotalkaloide | Roggen | 500 µg/kg | für Konsumentinnen und Konsumenten bestimmt |

| Ergotalkaloide | Getreidebeikost für Säuglinge und Kleinkinder | 20 µg/kg | |

| Ergotalkaloide | Weizengluten | 400 µg/kg |

Impressum

Titelbild: Nadia Frei, AGRIDEA

Fachliche Mitarbeit:

- Tomke Musa, Agroscope

Weiterführende Links:

- AGRIDEA, Ordner «Ackerbau» 2025, Merkblatt 2.5.1, 2.2.3

- AGRI Hebdo, Une présence assez forte de l’ergot dans les récoltes de blé cette année, 2025

- Agroscope, Mutterkorn macht Kühe krank, Landfreund 2016

- Arvalis, Ergot, Webseite

- Biofarm, Merkblatt: Mutterkorn (Ergotalkaloide) reduzieren

- Bundesinstitut für Risikobewertung https://www.bfr.bund.de/assets/_temp_/Fragen_und_Antworten_zu_Ergotalkaloiden_in_Getreideerzeugnissen.pdf

- Fibl, Bio Suisse, Biofarm: Kurzinfo: Mykotoxine im Biospeisegetreide, 2024

- SGPV, Mutterkorn im Getreide Empfehlungen zur Vermeidung von Kontaminationen, 2025

- Swissgranum, Handlungsempfehlungen zur Minimierung von Mutterkorn und Ergotalkaloiden in Getreide, 2022

- Verordnung des EDI über die Höchstgehalte für Kontaminanten (VHK; SR 817.022.15) https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/156/de