Ergot des céréales

L’ergot est une maladie fongique qui touche principalement les céréales comme le seigle, le blé, l’orge ou encore le triticale mais peut également infecter de nombreuses graminées fourragères et sauvages. Causée par le champignon Claviceps purpurea, elle se manifeste par la présence de sclérotes noirs à la place des grains, réduisant la qualité et le rendement de la récolte. Les sclérotes, ou les fragments de ceux-ci, vont se mélanger avec la récolte et seront difficiles à trier, à part avec une table densimétrique ou un trieur optique.

Au-delà des pertes économiques, l’ergot représente surtout un risque sanitaire, car ses toxines (les alcaloïdes) peuvent contaminer la chaîne alimentaire, tant pour l’humain que pour les animaux. Les conditions climatiques humides et fraîches favorisent l’apparition de l’ergot, car les sclérotes germent lorsque l’humidité de l’air est élevée et que la période de floraison des céréales est prolongée. Comprendre son cycle et ses impacts est donc essentiel pour mettre en place des pratiques de prévention efficaces et protéger la durabilité des cultures céréalières.

Fait notable, certains alcaloïdes de l’ergot ont servi de base à la synthèse du LSD (acide lysergique diéthylamide), une substance psychotrope puissante dérivée de composés naturellement présents dans ce champignon.

Description et symptômes

Les symptômes apparaissent seulement sur les épis car le champignon attaque l’inflorescence des céréales.

- Le sclérote ou l’ergot, est une masse blanchâtre puis noire violacée qui apparait entre les glumelles. Il contient des alcaloïdes très toxiques pour l’homme et les animaux (ergotisme).

- L’ergot a souvent la même taille et forme que les grains, mais il se différencie par sa couleur noire violacée.

- La taille des grains infestés peut varier de quelques millimètres à 6 cm. Chez le seigle ils sont généralement longs et étroits, alors que sur le blé et l’orge ils sont courts et épais.

- L’intérieur des grains d’ergot est constitué de mycélium fongique. Il est d’abord cartilagineux et mou, puis devient dur et blanc.

- Le champignon de l’ergot se trouve dans les céréales et dans plus de 400 autres espèces de graminées (par exemple vulpin, raygrass, dactyle). Les graminées sauvages en fleurs qui poussent en bordure des champs et dans les cultures peuvent donc servir de plantes hôtes.

Plus d’informations sur l’empoisonnement du bétail (seulement en allemand) :

Mutterkornvergiftung bei Schweinen

Mutterkornvergiftung bei Wiederkäuern

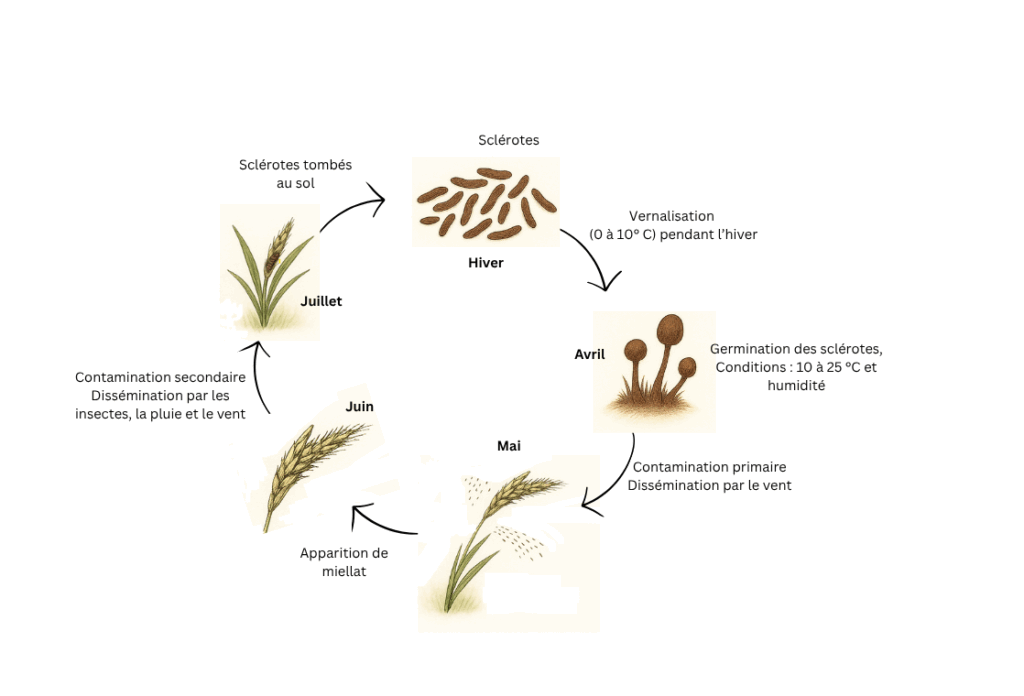

Cycle du champignon (Claviceps purpurea)

En général, les sclérotes de l’ergot peuvent survivre 1 à 3 ans dans le sol (pas trop profondément).

Contamination primaire : les sclérotes qui restent dans les champs après la récolte peuvent germer au printemps lorsque les conditions sont favorables et former des fructifications à partir desquelles sont éjectées des ascospores. Les ascospores se propagent avec le vent et infectent les graminées et les céréales à floraison précoce. Les inflorescences ainsi infectées sécrètent des gouttes de miellat.

Contamination secondaire : le miellat, qui apparaît quelques jours après l’infection primaire, contient non seulement des conidies asexuées, mais aussi du sucre, ce qui attire les insectes. Les conidies sont propagées par les insectes, mais aussi par la pluie et le vent. Les pucerons, les thrips, les cécidomyies et les cigales sont des vecteurs potentiels de ces spores collantes. Les infections primaires et secondaires se développent en 4 à 6 semaines pour former les formes de survie typiques de l’ergot, les sclérotes noirs.

Sensibilité des espèces de céréales

La sensibilité des céréales à l’ergot dépend de leur mode de reproduction. L’ergot contamine les graminées lors de la floraison. Les cultures allogames (fécondation croisée entre deux plantes d’une même espèce, avec une floraison plus longue et plus ouverte) seront donc susceptibles d’être davantage contaminées par l’ergot que les espèces autogames telles que le blé.

- Le seigle, allogame, est de ce fait la céréale la plus sensible à la maladie, ce qui justifie l’appellation historique « ergot du seigle ».

- Le triticale, présentant une tendance plus prononcée que les autres céréales à l’allogamie, est également identifié comme très sensible à la maladie

- Les autres céréales telles que les blés, l’orge ou l’avoine sont moins sensibles à l’ergot. Cependant, lors de conditions humides persistantes et d’un printemps frais, toutes les céréales et les graminées peuvent être contaminées.

| Sensibilité à l’ergot | Culture |

|---|---|

| Faible | Avoine |

| Moyenne | Blé, épeautre, orge |

| Elevée | Seigle, triticale |

Attention : quelle que soit la céréale, tout accident susceptible d’altérer la fécondation des épis (par exemple manque de lumière durant la formation du pollen) va significativement augmenter les risques de contamination par l’ergot !

Sensibilité variétale

Des différences de morphologie de fleur, de durée de floraison et d’ouverture des fleurs existent entre les variétés, mais bien que ces paramètres soient étudiés dans différents pays, il n’existe pas à ce jour de critère bien défini pour évaluer de manière fiable l’ouverture des fleurs à floraison et établir un lien précis et des recommandations avec le risque d’infection par l’ergot.

Facteurs favorisant la maladie

Les conditions suivantes favorisent l’infestation par l’ergot :

- Semences infectées.

- Rotation chargée en seigle et triticale.

- Travail du sol sans labour.

- Parcelles humides.

- Printemps humide avec des températures comprises entre 10 et 25 degrés (un temps humide et frais prolonge la phase de floraison des céréales/graminées et favorise la germination des sclérotes et la projection des ascospores).

- Longue période de floraison.

- Humidité, vent et chute de température à la floraison des céréales.

- Manque de lumière lors de la formation du pollen du blé (stade méiose, un peu avant l’épiaison).

- Graminées en fleur dans les bords de champs.

Mesures préventives

La lutte directe sur les semences (traitement de semences) ou dans les cultures avec un fongicide n’est pas possible. Seules des mesures préventives permettent de diminuer le risque.

Semences

- Utiliser uniquement des semences saines et certifiées. Celles-ci sont contrôlées rigoureusement sur la présence de sclérotes.

- La présence d’un faible nombre de sclérotes d’ergot dans les semences certifiées n’est pas alarmante : le seuil de tolérance (3 sclérotes pour 500 g) reste très bas et sans risque significatif pour la culture. Le danger provient surtout des conditions de culture favorables au champignon, d’où l’importance des mesures préventives telles que la rotation, la maîtrise des graminées hôtes et le travail du sol.

Rotation

- De manière générale : alterner les céréales à paille avec d’autres cultures, privilégier les rotations longues et diversifiées.

- Eviter deux céréales à paille sensibles à la suite, afin d’éviter la prolifération des sclérotes.

- Sur les parcelles contaminées : éviter les céréales à paille durant les deux ans suivant l’infestation.

Travail du sol

Si la présence d’ergot est constatée :

- Labourer (à une profondeur d’au moins 10 cm) avant le semis de la culture suivante, afin d’enfouir les sclérotes qui survivent mal dans le sol (1 à maximum 3 ans).

- Eviter un labour l’année suivante, pour ne pas faire remonter les sclérotes enfouis.

- Un travail superficiel est fortement déconseillé : il favorise la dissémination du champignon.

- En cas de non-labour, le travail du sol doit être réalisé à une profondeur supérieure à 5 cm.

Remarque concernant les techniques culturales préservant le sol

La généralisation des techniques culturales préservant le sol souvent associée à des pratiques extensives (non-recours aux produits phytosanitaires, non-recours aux herbicides, maintien de la couverture végétale), peut involontairement favoriser le développement de l’ergot. En effet, l’absence de retournement du sol permet aux sclérotes de rester en surface, où ils conservent leur capacité à germer et à contaminer les cultures suivantes.

Ces pratiques, bien qu’essentielles pour préserver la structure du sol, limiter l’érosion et maintenir le taux de matière organique, doivent être adaptées pour limiter les risques sanitaires. Il est donc crucial de trouver un équilibre entre les objectifs agroécologiques et la maîtrise des bioagresseurs. Une réflexion agronomique globale est nécessaire pour concilier conservation des sols et prévention des contaminations par l’ergot, notamment via des rotations adaptées, des choix variétaux et une gestion rigoureuse des résidus de culture.

Cas du seigle

En raison de l’allogamie, l’ergot joue un rôle relativement plus important dans le seigle que dans le blé ou d’autres céréales.

- Toutes les variétés peuvent être touchées en conditions favorables.

- Certaines variétés populations produisent plus de pollen que les variétés hybrides ce qui favorise une fécondation rapide et efficace, réduisant ainsi la durée de la floraison et donc le risque d’ergot.

- Variétés recommandées : Recrut (population, bio, bonne résistance à l’ergot), KWS Serafino (hybride, PER, bonne résistance selon la littérature étrangère).

- Les variétés hybrides, moins pollinisantes, peuvent être mélangées avec des variétés populations pour réduire le risque.

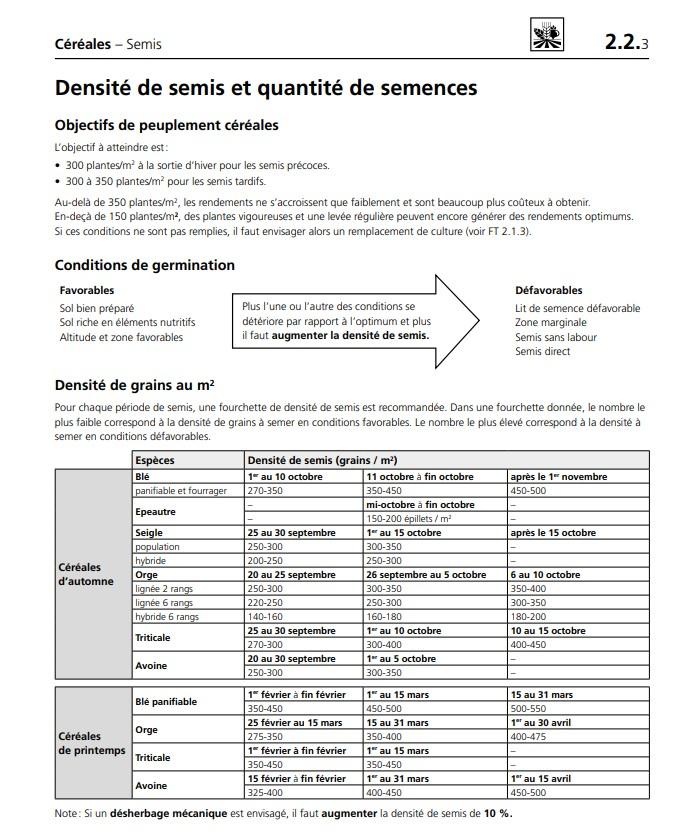

- Des pratiques culturales favorisant une floraison courte, précoce et homogène ont également un effet préventif. Cela passe par une optimisation de la densité et de la profondeur de semis, une fertilisation adaptée ainsi qu’un recours ciblé aux régulateurs de croissance (voir extrait fiche technique 2.2.3 du classeur Grandes cultures AGRIDEA)

Propreté des parcelles

La gestion des graminées adventices dans la parcelle est un levier essentiel, que l’on cultive une céréale ou une espèce non-hôte. Ces mauvaises herbes — notamment le vulpin, particulièrement sensible à l’ergot — servent de support au champignon. Elles agissent comme source d’infection et amplificateurs de la maladie en provoquant la contamination secondaire des céréales via le miellat. De plus, elles génèrent de petits sclérotes (quatre à dix fois plus petits que ceux des céréales) qui tombent avant la récolte, contaminent le sol et contribuent à maintenir, voire accroître, le stock d’inoculum présent dans la parcelle.

Mesures préventives :

- Faucher ou broyer les bords de champ et les bandes herbeuses avant la floraison des graminées.

- Attention particulière le long des bois, fossés, SPB et zones historiquement plus humides, fraiches et enherbées.

- Eviter le développement des graminées adventices (raygrass, vulpin) dans la parcelle.

- Une stratégie sans herbicide devrait être évitée tant que les risques de contamination restent élevés.

- Les problèmes de résistances aux herbicides engendrent un risque supplémentaire.

Surveillance et récolte

Observation avant récolte :

- Retirer et éliminer à la main les plantes individuelles infestées.

- La présence de miellat peut indiquer une infection tardive et alerter sur la nécessité d’un triage spécifique.

- Une inspection de la culture quelques jours avant la récolte permet d’évaluer le niveau de contamination par l’ergot.

Récolte différenciée :

- Les zones du champ plus humides (rosées, microclimats défavorables) sont souvent plus touchées.

- Il est recommandé de récolter séparément les parties fortement contaminées et de les livrer à part, hors des circuits alimentaires si nécessaire.

Gestion des lots de céréales panifiables contaminés par des sclérotes d’ergot

Les sclérotes, plus tendres que les grains de céréales, se fragmentent facilement lors des manipulations.

Ces brisures génèrent une poussière fine et adhésive, qui peut se fixer sur les grains et n’est pas détectable par les méthodes classiques. Cette poussière peut contenir des alcaloïdes toxiques, augmentant le risque de contamination invisible.

Il convient donc d’éviter au maximum les manipulations inutiles des lots de céréales panifiables contaminés par des sclérotes d’ergot avant leur nettoyage.

Si un centre collecteur ne dispose pas des équipements nécessaires pour nettoyer ces lots, il est recommandé de livrer à un autre partenaire équipé pour le nettoyage (après accord préalable, y compris sur les modalités de compensation financière).

Avant toute transformation en produits de meunerie, les lots contaminés doivent être stockés séparément et nettoyés correctement afin de garantir le respect des teneurs maximales autorisées en sclérotes.

Conditions de prise en charge des centres collecteurs

Les valeurs maximales suivantes s’appliquent aux sclérotes de l’ergot de seigle conformément aux directives de swiss granum :

| Quantité de sclérotes d’ergot | |

|---|---|

| Céréales alimentaires – Blé – Epeautre – Seigle* – Avoine – Orge brassicole – Blé dur – Engrain – Amidonnier | 0.02 % (200 mg/kg) |

| Céréales fourragères – Blé fourrager – Orge – Triticale – Maïs grain – Avoine | 0.1% (1000 mg/kg) |

*Attention : dès la récolte 2026 la tolérance pour le seigle passera de 0.05 % à 0.02 %.

Valeurs maximales pour les alcaloïdes de l’ergot

En raison de leur forte toxicité, des teneurs maximales en alcaloïdes de l’ergot ont été fixées pour les denrées alimentaires dans l’Ordonnance du DFI sur les teneurs maximales de contaminants (OCont; RS 817.022.15).

Selon la quantité d’alcaloïdes de l’ergot ingérée (aiguë, chronique, faible ou élevée), des symptômes tels que nausées, maux de tête, troubles de la circulation sanguine, affections cardiovasculaires, paralysies, voire la mort par arrêt respiratoire ou cardiaque peuvent survenir (Institut fédéral d’évaluation des risques).

Extrait de l’Ordonnance du DFI sur les teneurs maximales de contaminants :

| Substance | Denrée alimentaire | Teneur maximale | Remarques |

| Alcaloïdes de l’ergot | Produits de mouture d’orge, d’épeautre et d’avoine | 50 µg/kg | avec une teneur en cendres < 900 mg/100 g de matière sèche |

| Alcaloïdes de l’ergot | Produits de mouture de blé | 100 µg/kg* | avec une teneur en cendres < 900 mg/100 g de matière sèche |

| Alcaloïdes de l’ergot | Produits de mouture d’orge, de blé, d’épeautre et d’avoine | 150 µg/kg | avec une teneur en cendres ≥ 900 mg/100 g de matière sèche |

| Alcaloïdes de l’ergot | Orge, blé, épeautre et avoine | 150 µg/kg | Grains destinés à la consommation humain |

| Alcaloïdes de l’ergot | Produits de mouture de seigle | 500 µg/kg** | |

| Alcaloïdes de l’ergot | Seigle | 500 µg/kg | Destiné à la consommation humaine |

| Alcaloïdes de l’ergot | Céréales pour nourrissons et jeunes enfants | 20 µg/kg | |

| Alcaloïdes de l’ergot | Gluten de blé | 400 µg/kg |

**réduit à 250 µg/kg pour le seigle à partir du 01/07/2028

Impressum

Image de titre: Nadia Frei, AGRIDEA

Collaboration technique :

- Tomke Musa, Agroscope

Liens supplementaire:

- AGRIDEA, Classeur « Grandes Cultures » 2025, Fiche 2.5.1, 2.2.3

- ARVALIS les vrai-faux de l’ergot

- AGRI Hebdo , 2025, Une présence assez forte de l’ergot dans les récoltes de blé cette année

- Bioactualité, 2024, Mycotoxines dans cereales panifiables bio

- Bioactualité, 2025, Ergot dans les semences certifiées

- Biofarm, Fiche technique : Réduire l’ergot de seigle (alcaloïdes ergotés)

- Fibl, Bio Suisse, Biofarm : Brève information : mycotoxines dans des céréales panifiables bio, 2024

- FSPC, 2025, Ergot dans les céréales – Recommandations pouréviter les contaminations

- Swissgranum, 2022 Recommandations pour la minimisation de l’ergot et des alcaloïdes de l’ergot dans les céréales