Teilflächenspezifische Düngung – Gewässerschutz und Umwelt

Absenkpfad und Ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN)

Die Nährstoffbilanz der Schweizer Landwirtschaft zeigt einen Überschuss an Stickstoff und Phosphor. Seit Jahren ist dieser Überschuss in etwa konstant. Im Falle von Stickstoff entspricht der Überschuss mehrheitlich den Verlusten in die Umwelt. Um diese negativen Auswirkungen zu reduzieren, beschloss der Bundesrat 2022 im Rahmen der parlamentarischen Initiative (Pa. Iv.) 19.475 den Absenkpfad Nährstoffe. Das Ziel besteht darin, die Nährstoffverluste von Stickstoff um 15 % und von Phosphor um 20 % bis im Jahr 2030 zu reduzieren. Mit Hilfe des Absenkpfades soll der Einsatz von Nährstoffen in der Landwirtschaft effizienter und nachhaltiger werden. Die teilflächenspezifische Düngung kann hierfür ein Baustein sein.

Anforderungen ÖLN: In der Düngerbilanz (Suisse Bilanz) des ÖLN wurde der Fehlerbereich von 10 % gestrichen. Ab 2024 dürfen nur noch maximal 100 Prozent des Bedarfs an Stickstoff und Phosphor ausgebracht werden.

Produktionssystembeiträge: Der freiwillige Produktionssystembeitrag zum effizienten Stickstoffeinsatz im Ackerbau entschädigt Landwirtinnen und Landwirte mit Fr.100.- pro Hektare Ackerfläche, wenn in der Suisse Bilanz nur 90 % des Bedarfs an Stickstoff ausgebracht werden. Eine teilflächenspezifische Düngung kann helfen, den Dünger möglichst effizient einzusetzen.

Gewässerschutz

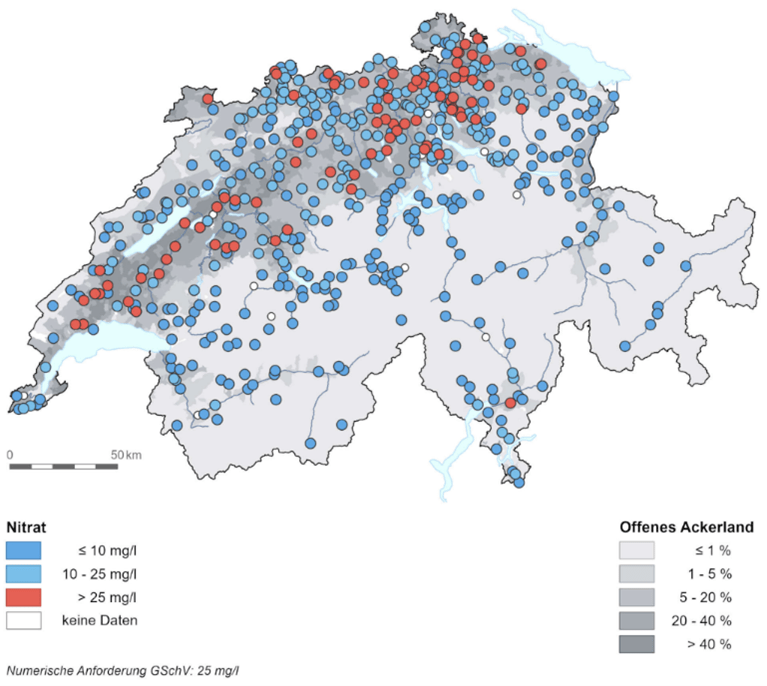

Stickstoffdünger, insbesondere in Form von Ammonium oder Harnstoff, wird im Boden von Mikroorganismen zu Nitrat (NO₃⁻) umgewandelt. Was für das Pflanzenwachstum notwendig ist, ist im Überschuss für das Trinkwasser schlecht. Hinzu kommt, dass Nitrat gut wasserlöslich ist und leicht ins Grundwasser ausgewaschen wird, wenn Pflanzen den Stickstoff nicht vollständig aufnehmen können. In der Schweiz wird der Grenzwert für Nitrat im Trinkwasser (25 mg/l) regelmässig überschritten, vor allem in intensiv bewirtschafteten Ackerbaugebieten wie dem Mittelland. Nicht nur im Grundwasser, auch in Oberflächengewässern ist zu viel Stickstoff problematisch. Nährstoffüberschüsse in Seen und Flüssen können zu Algenblüten und Sauerstoffmangel führen.

Auch ökologisch wertvolle Gebiete wie Moore und Feuchtgebiete können unter zu viel Stickstoff leiden. Diese Lebensräume sind auf nährstoffarme Bedingungen angewiesen – Stickstoffeinträge verändern die Artenzusammensetzung und fördern nährstoffliebende Pflanzen.

Klima

57 % der Lachgasemissionen in der Schweiz sind auf die Landwirtschaft zurückzuführen. Dafür ist hauptsächlich der Einsatz von Stickstoffdüngern auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen verantwortlich. Etwa 60 % der landwirtschaftlichen Lachgasemissionen stammen direkt aus den landwirtschaftlich genutzten Böden. Lachgas ist ein extrem potentes Treibhausgas – mit einem Treibhauspotenzial, das bis zu 273-mal höher ist als das von CO₂.

Zunehmend wird der CO2-Fussabdruck auch in der Vermarktung von Produkten bedeutend. Damit kommt auch dem CO2-Fussabdruck potenziell ein Wert zu. Die N-Effizienz ist hier eine wichtige Stellschraube, um diesen zu verbessern.

Impressum

Titelbild: Benedikt Kramer, AGRIDEA

Weiterführende Links:

Quellen: