Teilflächenspezifische Düngung – Kosten und Wirtschaftlichkeit

Resultate aus dem Projekt Smart-N

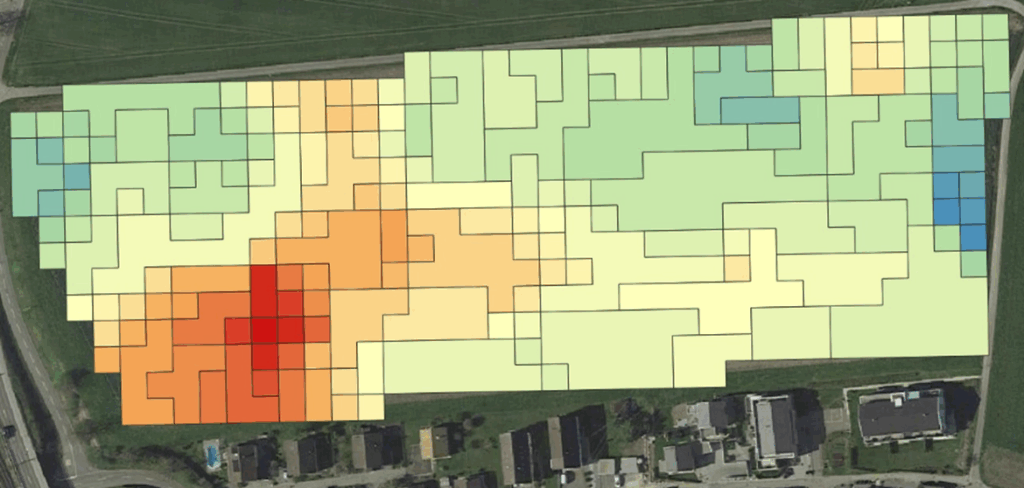

Im Durschnitt der Jahre konnten die 7 Smart-N-Betriebe einen Ertrag von 61.8 dt/ha mit ihrer Düngestrategie erzielen. In der Variante der teilflächenspezifischen Düngung lag der Ertrag bei 62.3 dt/ha, was damit einen Ertragsvorteil von 0.6 dt/ha entspricht. Bei der Einordnung der Zahlen ist zu berücksichtigen, dass die Versuchsjahre auch das Jahr 2024 umfassten, in dem die Erträge schweizweit etwa ein Drittel unter dem langjährigen Durchschnitt lagen. Zudem gab es auch Betriebe, die ihren Weizen in Kombination mit Produktionssystembeiträgen anbauen (ehemals Extenso) und damit generell ein tieferes Ertragsniveau aufweisen.

Neben einem leicht höheren Ertrag, war auch die N-Düngung in der teilflächenspezifischen Variante etwas tiefer. Während die Betriebe selbst pro Jahr im Durschnitt rund 140 kg N/ha düngten, waren dies in der teilflächenspezifischen Variante 136 kg N/ha und damit 8 kg weniger.

| Ertrag in dt/ha | Weizenpreis CHF/dt | Ertrag CHF/ha | kg N/ha gedüngt | CHF/kg N | Kosten N-Düngung | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Betrieb | 61.8 | 50.00 | 3’090 | 140 | 1.67 | 233.80 |

| Teilflächenspezifisch | 62.3 | 50.00 | 3’115 | 136 | 1.67 | 227.12 |

| Differenz | 0.6 | 25 | -4 | -6.68 |

Damit ergibt sich für die teilflächenspezifische Düngung in Smart-N im Durchschnitt ein Gesamtvorteil von CHF 31.68 pro Hektare.

Gemäss AGRIDEA DB-Katalog 2025 liegt der Richtpreis für ÖLN-Weizen bei CHF 60/dt. Um die Abschläge und einen Puffer zu haben wird mit CHF 50/dt gerechnet. Somit ergibt sich ein monetärer Mehrertrag von CHF 25/ha. Die Kosten für Ammonsalpeter liegen laut dem DB-Katalog 2025 bei CHF 45/dt mit 27 % N-Gehalt, was damit Kosten von CHF 1.67/kg N ergibt. Der im Hofdünger enthaltene Stickstoff ist in diesem Beispiel zum gleichen Preis berechnet. Die Kosten für N-Düngung waren somit um CHF 6.68/ha reduziert, womit sich ein Gesamtunterschied von CHF 31.68/ha ergibt. Diese Grössenordnungen zeigen, dass sich Ertragssteigerungen deutlich stärker auf die Wirtschaftlichkeit auswirken als Einsparungen bei der N-Düngung. Für eine ganzheitliche Betrachtung müssen allerdings auch die zusätzlichen Aufwände mit einbezogen werden, was im Folgenden anhand der verschiedenen Technologiestufen gemacht wird.

Folgend werden die Kosten für die drei Technologie-Stufen (Low-Tech, Middle-Tech und High-Tech) mit Beispielen erklärt. Die Mehrkosten für die teilflächenspezifische Ausbringung werden getrennt nach der jeweiligen Umsetzungsvariante nach der Methodik des Agroscope Kostenkatalogs berechnet mit den jeweiligen Angaben zu Restwert und Reparatur- und Unterhaltskostenfaktor. Die einzelnen Kostenkomponenten sind:

- Abschreibungskosten

- Anschaffungskosten abzüglich Restwert

- Reparatur- und Unterhaltskosten: Anschaffungspreis geteilt durch die technische Nutzungsdauer

- Zinskosten: Ansatz von 1.5 % getrennt nach Restwert (Kapital während der gesamten Nutzungsdauer gebunden) und 60 % des abgeschriebenen Wertes (Anschaffungskosten abzüglich Restwert)

Sämtliche Kosten werden über den Nutzungsumfang in den Beispielen umgelegt.

Kostenbeispiele mit Praxisbetrieben aus dem Projekt Smart-N

Wirtschaftlichkeit Zusammenfassung

| Low-Tech | Middle-Tech | High-Tech | |

|---|---|---|---|

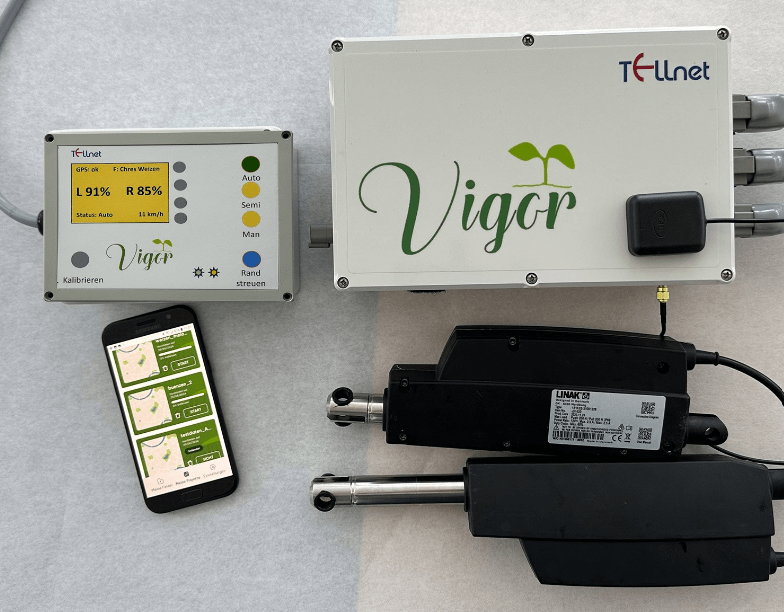

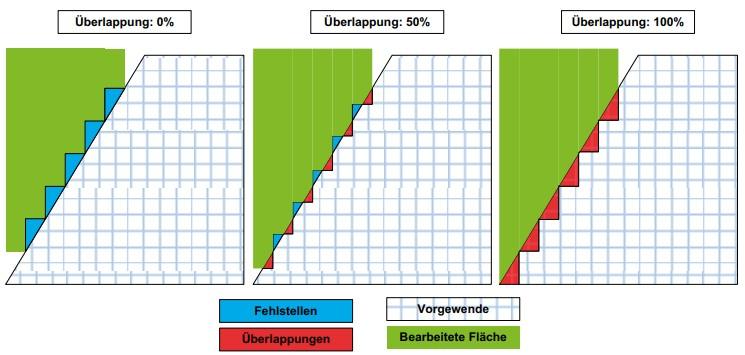

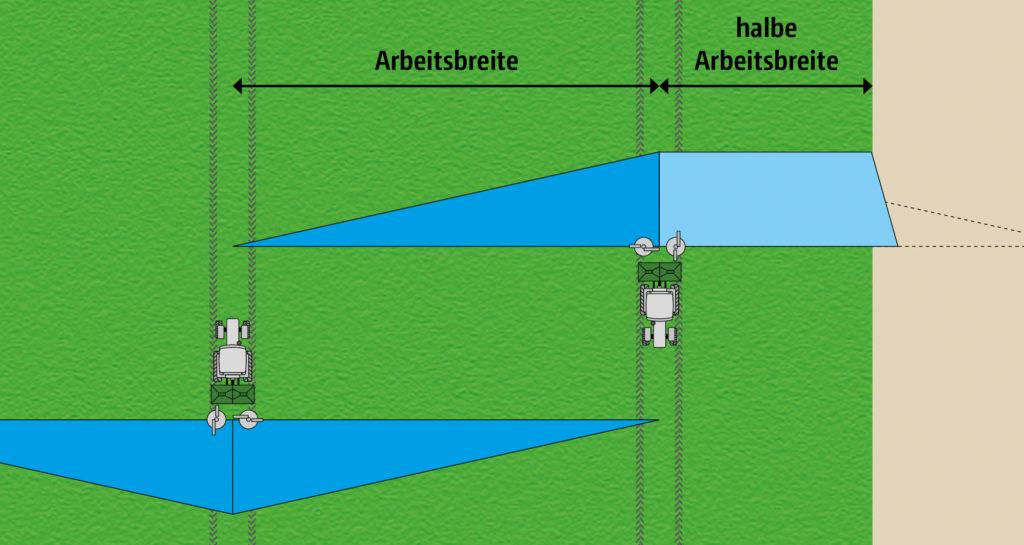

| Investitionsbedarf | Nur Einarbeitung, Umsetzung mit kostenlosen Tools möglich | System Tellnet AG inklusive Einbau CHF 3’000 | Mehrkosten von CHF 18’000 für Lenksystem und CHF 10’000 für ISOBUS-Düngerstreuer |

| Ungefährer Zusatzaufwand je ha Weizen bei 3 N-Düngegaben | Nicht direkt zu beziffern | CHF 22.62 | CHF 21.99 Mehrkosten bereits über Vorteil Section Control und Randstreueinrichtung abgedeckt. Für Beispiel nur Section Control gegengerechnet. |

| Bedarf: Technik, Software | – Applikationskarte – Handy-App – Düngerstreuer mit Möglichkeit der Mengenanpassung über Terminal vorteilhaft | – Applikationskarte – Tablet für App der Tellnet-AG – Tellnet AG Nachrüstsatz | – Applikationskarte – Traktor mit Lenksystem und ISOBUS – Düngerstreuer mit ISOBUS |

| Finanzieller Vorteil durch Mehrertrag und Düngereinsparung | CHF 31.68 | CHF 31.68 | CHF 31.68 |

| Finanzieller Vorteil | CHF 31.68 | CHF 9.06 | CHF 21.38 |

Beim direkten Vergleich ist zu beachten, dass die Middle-Tech-Lösung im Beispiel vergleichsweise kurz abgeschrieben wurden, wodurch die Kosten pro ha gestiegen sind.

Welche Fördermittel gibt es für digitale Düngungstechnologien?

Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) entrichtet für den Ackerbau einen Produktionssystembeitrag für einen effizienten Stickstoffeinsatz von Fr. 100.−/ha. Das

geforderte Ziel von max. 90 % der Stickstoffmenge, die gemäss Suisse-Bilanz ausgebracht werden darf, lässt sich mit der teilflächenspezifischen Düngung in den meisten Fällen ohne Ertragsverluste erreichen.

Effizienter Stickstoffeinsatz im Ackerbau – Agripedia

Impressum

Titelbild: Swiss Future Farm

Fachliche Mitarbeit:

- Benedikt Kramer, AGRIDEA

- Nadia Frei, AGRIDEA

- Florian Bachmann, Swiss Future Farm

- Annett Latsch, Agroscope

- Thomas Anken, Agroscope

Quellen:

- Zwischenbericht Smart-N, 2024

- Deckungsbeiträge, Einzelexemplar – AGRIDEA

- Kostenkatalog Agroscope

- Persson, K., Söderström, M., Ekholm, E.; Is there reason to adapt fertilizer rates along field boundaries?; Precision Agriculture 25

- Hofmeister, Johann; Section Control – Einsparungspotenzial von Mineraldüngerstreuern durch Teilbreitenschaltung und Überprüfung der Technik in der Praxis

- Arealstatistik der Schweiz

- Auskunft Firma AMAZONE