Teilflächenspezifische Düngung – ein Überblick

Was ist teilflächenspezifische Düngung?

Bei der herkömmlichen Düngung werden Nährstoffe gleichmässig auf das gesamte Feld ausgebracht. Das führt oft zu Überdüngung auf ertragsschwachen Bereichen und Unterversorgung auf ertragsstarken Bereichen. Dagegen werden bei der teilflächenspezifischen Düngung die Pflanzen bedarfsgerecht, entsprechend den spezifischen Standortbedingungen der Teilfläche gedüngt. Mit Hilfe von digitalen Technologien (Satellitendaten, Sensoren, Drohnenbildern etc.) kann der Nährstoffbedarf der Pflanzen ermittelt und die Parzelle in verschiedene Teilflächen, sogenannte Managementzonen eingeteilt werden. Auf diesen Teilflächen kann die Düngung an die spezifischen Pflanzenbedürfnisse angepasst werden. Je nach Technikausstattung kann das Einstellen der Düngermenge unterschiedlich erfolgen (Teilflächenspezifische Düngung – Technik und Umsetzung). Die teilflächenspezifische Düngung ist ein Aspekt der teilflächenspezifischen Bewirtschaftung (engl. Variable Rate Application VRA) und gehört damit zu den Methoden der Präzisionslandwirtschaft (engl. Precision Farming). Neben Stickstoff können auch andere Nährstoffe wie Phosphor oder Bodenverbesserer wie Kalk teilflächenspezifisch ausgebracht werden.

Wie funktioniert die teilflächenspezifische Düngung?

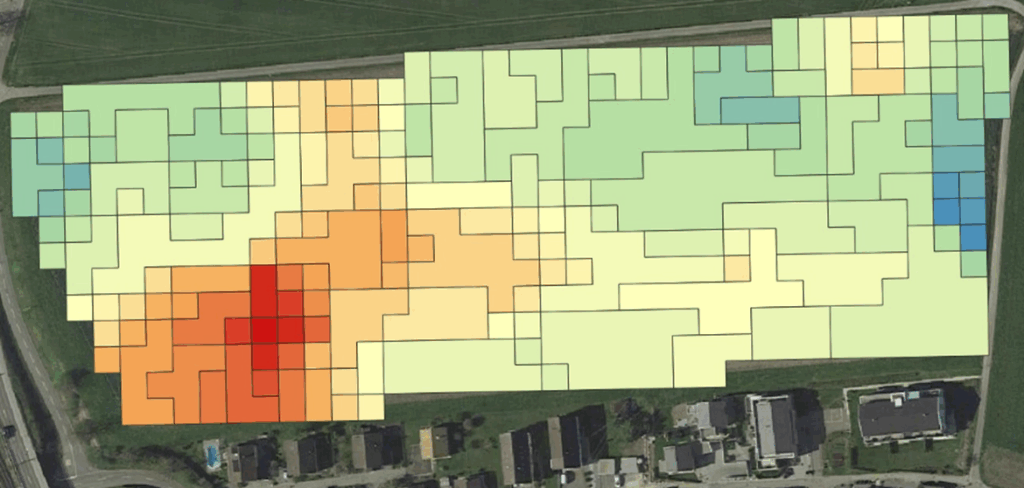

Die Ermittlung der Variation des Düngebedarfs für die teilflächenspezifische Düngung kann direkt online über Sensoren am Traktor oder indirekt offline über Applikationskarten, die aus verschiedenen Quellen errechnet werden können, erfolgen. Beide Verfahren verarbeiten Informationen zur aktuellen Stickstoffversorgen der Pflanzen. Bei der direkten Variante erfasst ein Sensor das Blattgrün, die Auswerteeinheit errechnet den Nährstoffbedarf für die Pflanze und gibt die Information an das Terminal des Traktors oder direkt an das Terminal des Düngerstreuers weiter, wodurch die Ausbringmenge angepasst wird. Jedoch lohnen sich aufgrund der teuren Anschaffung der notwendigen Sensoren diese in der Regel nur bei Anwendung auf grossen Flächen. In der Schweiz ist diese Technik wenig verbreitet, die Erstellung von sogenannten Applikationskarten ist verbreiteter. Hier wird auf Basis von diversen Sensordaten am Desktop-PC eine Applikationskarte erstellt, welche später auf den Traktor übertragen wird. In der Applikationskarte ist ersichtlich, wo im Feld welche Ausbringmenge gilt. Als Grundlage für dieses Verfahren dienen multispektrale Satelliten- oder Drohnenbilder, Bodenkarten, Ertragskarten der Vorjahre und besonders auch die Erfahrung des Bewirtschafters. Zudem liegt der Vorteil dieser Variante darin, dass nicht nur die aktuelle Situation berücksichtigt wird, sondern auch Informationen aus der Vergangenheit, wie Ertragskarten oder ältere Satellitenbilder, genutzt werden können. Die Verwendung von Satellitendaten ist weit verbreitet und es gibt verschiedene Anbieter, die aus diesen Applikationskarten errechnen.

Für die teilflächenspezifische Düngung gibt es zwei unterschiedliche Strategien:

- Homogenisierung/Ausgleich: ertragsschwache Bereiche werden stärker gedüngt (Robin-Hood-Prinzip) sofern der Boden das nötige Potenzial bietet.

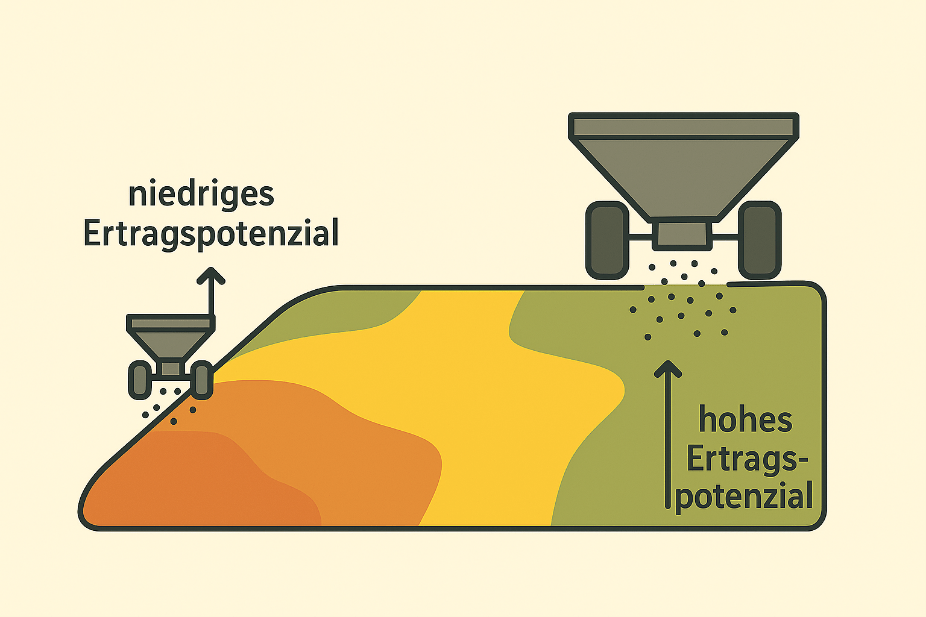

- Boost: Bereiche mit überdurchschnittlichem Ertragspotential werden stärker gedüngt (Landlord-Prinzip).

Die Strategie kann sich je nach Düngergabe unterscheiden, zum Beispiel eine Homogenisierung (Robin-Hood) bei den ersten Düngergaben und ein Boost (Landlord) bei der letzten Düngergabe. Eine Homogenisierung kann dort nützlich sein, wo Stickstoff der limitierende Faktor ist. In Zonen, wo andere Faktoren limitierend wirken (z.B. Staunässe), ist eine höhere N-Gabe nicht sinnvoll, da der zusätzliche Stickstoff von den Pflanzen nicht verwertet werden kann. Anders bei der Boost-Strategie: Sie bewirkt, dass das Potenzial in den Hochertragszonen voll ausgenutzt wird. Ziel ist in jedem Fall eine optimale Versorgung der Pflanzen und die Vermeidung einer Überversorgung, die zu Auswaschung und Lagerung führen kann.

Bei der Boost-Strategie der teilflächenspezifischen Düngung werden Bereiche mit hohem Ertragspotenzial stärker gedüngt als Bereiche mit niedrigem Ertragspotenzial.

Welche Technik braucht es für teilflächenspezifische Düngung?

Die teilflächenspezifische Düngung setzt die Nutzung von GPS-Lenksystemen nicht voraus, diese erleichtert die Anwendung aber massgeblich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die teilflächenspezifische Düngung umzusetzen. Folgend werden drei Möglichkeiten gezeigt, welche im Projekt Smart-N umgesetzt wurden. Die ausführliche Beschreibung der drei Technik-Varianten finden Sie hier: Teilflächenspezifische Düngung – Technik und Umsetzung

| Technikstufe | Bezeichnung | Kurzbeschreibung | Typische Merkmale |

|---|---|---|---|

| Stufe 1 | Low-Tech | Einstiegslösung mit einfachen digitalen Hilfsmitteln | Anzeige der Applikationskarte via App (Handy, Tablet) und manuelle Regelung der angegebenen Ausbringmenge über Fahrgeschwindigkeit oder Düngerstreuer-Terminal. Die Apps sind in der Regel kostenlos, eine günstige Gelegenheit, sich mit den Grundlagen vertraut zu machen. Für eine Integration von Ertragskarten oder die Anzeige von Ertragspotenzialkarten sind in der Regel kostenpflichtige Tools notwendig. |

| Stufe 2 | Middle-Tech | Teilautomatisierte Lösung durch gezielte Nachrüstung bestehender Technik | Diese Lösung stellt einen Kompromiss zwischen einfachem Einstieg und der Komfort-Variante dar. Nachrüstung des Düngerstreuers mit dem Tellnet-System oder Nachrüstung für ISOBUS (siehe Stufe 3). Die Regelung erfolgt automatisch, ein Lenksystem wird in der Regel nicht benötigt. |

| Stufe 3 | High-Tech | Vollautomatisierte Lösung mit integrierter digitaler Technik | Verbindung von Traktor und Düngerstreuer via ISOBUS. Applikationskarte wird ins Traktor-Terminal geladen und vollautomatisch abgefahren. Teuerste, aber komfortabelste Lösung. In der Regel sind noch Zusatznutzen mit der Technik verbunden, wie zum Beispiel Section Control, Ausbringmengenkontrolle durch eingebaute Waage, besseres Randstreuen oder Weiteres. |

Die meisten Betriebe im Smart-N Projekt arbeiteten mit Düngerstreuern mit vollautomatischer Mengenregelung auf Basis einer Applikationskarte.

«Ich war positiv überrascht, wie einfach die Anwendung ist: Zuerst erstelle ich mit einer Software die Applikationskarte, die ich einfach mit einem USB-Stick auf das Terminal des Traktors übertrage. Der Düngerstreuer bringt automatisch am richtigen Ort die berechneten Mengen aus. Die Technik ist bereits auf vielen Betrieben im Ausland im Einsatz.» Cyril Tappolet, Praxisbetrieb Smart-N

Investitionskosten der benötigten Technik

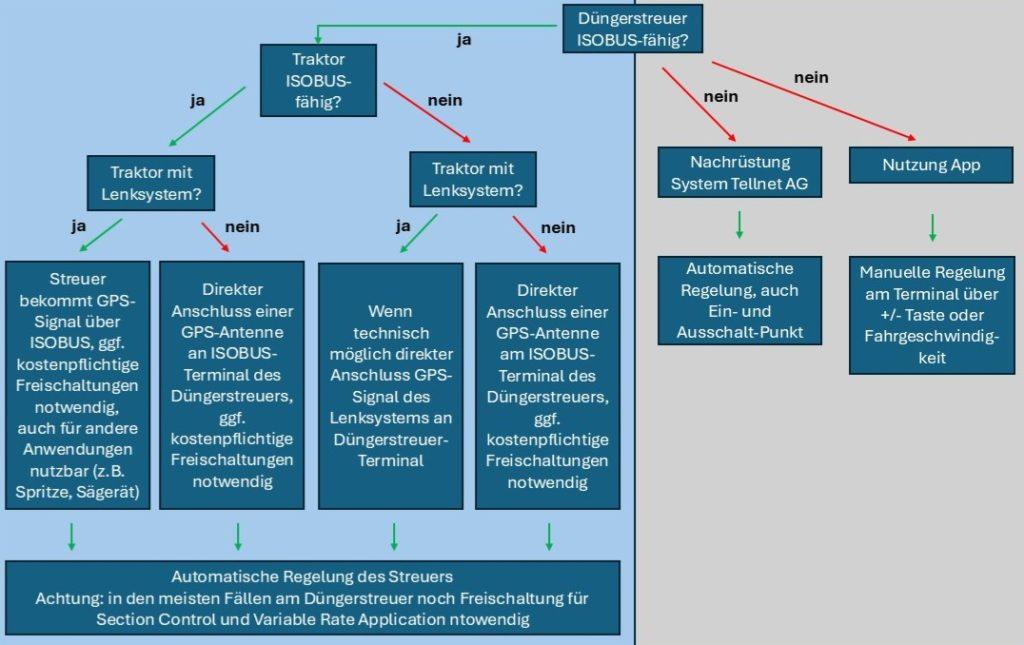

Für einen Abgleich der vorhandenen und der benötigten Technik für die teilflächenspezifische Düngung kann das nachfolgende Flow-Chart helfen. Insbesondere bei der Kombination von ISOBUS, Traktor und Lenksystem kann dies jedoch nur als Startpunkt dienen. Die definitive Kompatibilität der Komponenten ist im Einzelnen zu klären.

Ausgangsfrage ist, ob bereits ein Düngerstreuer mit ISOBUS vorhanden ist oder nicht. Rechts sind die Möglichkeiten dargestellt, die keine Anforderungen an den Traktor stellen. Die App-Lösung ist kostenlos, bietet dafür aber den geringsten Komfort. Die Tellnet-Lösung beläuft sich auf ca. CHF 2’000 plus Einbau und stellt ebenfalls eine sehr günstige Lösung dar. Mit Nachrüst-Kits ist es auch möglich einen Düngerstreuer nachträglich ISOBUS-Steuerbar zu machen. Die Komponenten müssen allerdings aufeinander abgestimmt sein. Eine fachliche Beratung durch Spezialisten ist sehr zu empfehlen. Diese Option ist im Flowchart nicht separat aufgeführt. Verfügt der Traktor über eine Freischaltung der ISOBUS-Funktionen Section Control (TC-SC) und Variable Rate Application (TC-GEO) kann diese auch für andere Anbaugeräte genutzt werden.

Investitionskosten der verschiedenen Technik-Stufen

| Low-Tech | Middle-Tech | High-Tech | |

|---|---|---|---|

| Mehrkosten | Annähernd gratis; Handy oder Tablet oft vorhanden | Ca. CHF 2’000 (System Tellnet) bis CHF 5’000 (Streuer nachgerüstet mit ISOBUS) | Rund CHF 30’000 (CHF 10’000 Mehrpreis Düngerstreuer, CHF 20’000 für ISOBUS-integriertes Lenksystem) Unbedingt zu prüfen, ob Freischaltungen enthalten sind. Gegebenenfalls müssen traktor- und streuerseitig ISOBUS-Lizenzen gekauft werden. Hierdurch ergeben sich aber auch zusätzliche Vorteile. |

Den Kosten stehen unterschiedliche technische Vorteile gegenüber. Diese werden hier aufgezeigt: Teilflächenspezifische Düngung – Kosten und Wirtschaftlichkeit

Vorteile der teilflächenspezifischen Düngung

Die teilflächenspezifische Stickstoffdüngung hat das Potenzial, Pflanzen bedarfsgerecht zu ernähren und Über- oder Unterversorgungen zu vermeiden. Dadurch können Kosten gespart, Erträge optimiert und die Umwelt geschont werden.

Kosten sparen

In den drei Umsetzungsjahren (2022-2024) des Projektes Smart-N konnte eine Reduktion von Stickstoffüberschüssen um 12 bis 37 % erreicht werden, bei gleichbleibendem Ertrag und Qualität der Ernte. Durch die verbesserte Effizienz kann je nach Bedingungen ein Mehrertrag bei gleicher Düngermenge oder ein gleichbleibender Ertrag bei reduzierter Düngermenge erreicht werden.

Ertragsoptimierung

Auf Teilflächen mit geringerem Ertragspotenzial, beispielsweise an vernässten oder kiesigen Stellen, kann weniger gedüngt werden, da die Pflanzen hier nur eine begrenzte Menge an Stickstoff verwerten können. Bei gleichzeitiger Erhöhung der N-Menge auf ertragsstarken Teilflächen können die Effizienz der Düngung verbessert und der Ertrag optimiert werden.

Negative Auswirkungen von Überdüngung wie Lagergetreide, Qualitätseinbussen oder erhöhter Krankheitsbefall werden reduziert.

Ressourcen und Umwelt schonen

Räumliche Unterschiede in der Pflanzenentwicklung werden bei der Düngung berücksichtigt, dadurch wird ein höherer Anteil des eingesetzten Stickstoffdüngers durch die Pflanzen aufgenommen. Negative Auswirkungen auf die Umwelt wie Nitratauswaschung und Lachgasemissionen werden vermindert, ebenso der Energiebedarf für die Düngerherstellung.

Das Projekt Smart-N

Das Beratungsprojekt Smart-N (2022 – 2025) testete und beurteilte die Umsetzung der teilflächenspezifischen Stickstoff (N)- Düngung von Winterweizen in der Praxis. Das Projekt ist ein Pilotprojekt der Dezentralen Versuchsstation «Smarte Technologien» und wurde auf 7 Praxisbetrieben in den Kantonen Schaffhausen und Thurgau umgesetzt. Im Projekt wurde die teilflächenspezifische Düngung mit am Markt verfügbaren Technologien getestet. Ziel des Projektes ist es neue Erkenntnisse schnell in der Praxis zu verankern. Bei smarten Technologien am Beispiel der teilflächenspezifischen N-Düngung im Winterweizen. Im Projekt wurden vier Verfahren getestet:

- Teilflächenspezifische Düngung

- Betriebsübliche Düngung

- Düngeempfehlung nach GRUD (Bestockung: 120 kg N/ha – Nmin; Schossen: 30 kg N/ha; Ährengabe: 40 kg N/ha)

- Nullparzellen ohne Düngung zur Quantifizierung der Bodenmineralisierung

Weitere Informationen zum Projekt Smart-N und den konkreten Projektergebnissen finden Sie unter: Teilflächenspezifische Düngung – Projekt Smart-N

Dezentrale Versuchsstation «Smarte Technologien in der Landwirtschaft»

Die dezentrale Versuchsstation (DZVS) ist eine Initiative von Agroscope in Kooperation mit den Kantonen Thurgau und Schaffhausen und der AGRIDEA, um die digitale Zukunft der Landwirtschaft aktiv mitzugestalten. Die Hauptinfrastrukturen befinden sich an der Swiss Future Farm (SFF) in Tänikon. Weiter gehören zur DZVS ein Betriebsnetz mit Praxisbetrieben in den Kantonen Thurgau und Schaffhausen und weitere Projektpartner aus Branche, Industrie und den Kantonen. Hauptziel der Versuchsstation ist es, neue Technologien unter Praxisbedingungen anzuwenden und zu optimieren. Die DZVS fördert eine aktive Mitgestaltung durch Anwendende und Industrie und soll zudem den Austausch zwischen Forschung, Beratung, Praxis und Industrie verbessern.

Herausforderungen und Hindernisse der teilflächenspezifischen Düngung

Die teilflächenspezifische Düngung ist in der Schweiz noch wenig verbreitet. Meist werden hohe Investitionskosten und kleine Schlaggrössen als Hinderungsgründe genannt. Mit dem Smart-N-Projekt konnte aufgezeigt werden, dass dies nicht zwingend der Fall sein muss. So ist eine Umsetzung bereits mit sehr einfachen Lösungen möglich und weitere Vorteile wie zum Beispiel Section Control zur Verminderung der Überlappung wirken sich in kleinen Strukturen stärker positiv aus. Die Nutzung von Maschinengemeinschaften oder Lohnunternehmen kann zudem eine Möglichkeit sein, die Kosten für den Einzelbetrieb zu senken.

Links

- Teilflächenspezifischen Bewirtschaftung und digitale Technologien in der Landwirtschaft Teilflächenspezifische Bewirtschaftung – Agripedia

- Weitere Möglichkeiten, um Stickstoffverluste zu reduzieren: Absenkpfad Nährstoffe – FOCUS AP-PA

- Teilflächenspezifische Düngung. Agroscope

Impressum

Titelbild: Benedikt Kramer, AGRIDEA

Bilder: Appliaktionskarte – Swiss Future Farm; Booststrategie – KI-generiertes Bild; Vorteile – KI-generiertes Bild, Smart-N – Swiss Future Farm

Quellen:

- Teilflächenspezifische Düngung. Agroscope