Wertschöppfungskette Kalbfleisch

Kernpunkte der Wertschöpfungskette

- Die Kalbfleischproduktion ist an die Milchproduktion gekoppelt und hängt von der Entwicklung des Milchviehbestands und des Milchpreises ab.

- Es gibt viele Labels für Kalbfleisch und die Verbraucher reagieren sensibel auf die Produktionsbedingungen

- Verschiedene Produktionssysteme existieren nebeneinander, mit mehr oder weniger spezialisierten Viehhaltern, die eine kombinierte Mast oder nur Mast mit den Milch- Nebenprodukten betreiben.

- Im Jahr 2016 wurde eine neue Klassifizierung der Tränker eingeführt, mit einer niedrigen Bewertung der Milchrassen und Preisunterschieden nach Geschlecht und Rasse.

- Die Farbe des Fleisches muss nicht mehr hell sein. Gesucht ist jetzt rosafarbenes bis rotes Fleisch als Garant für eine angepasste Kälberfütterung.

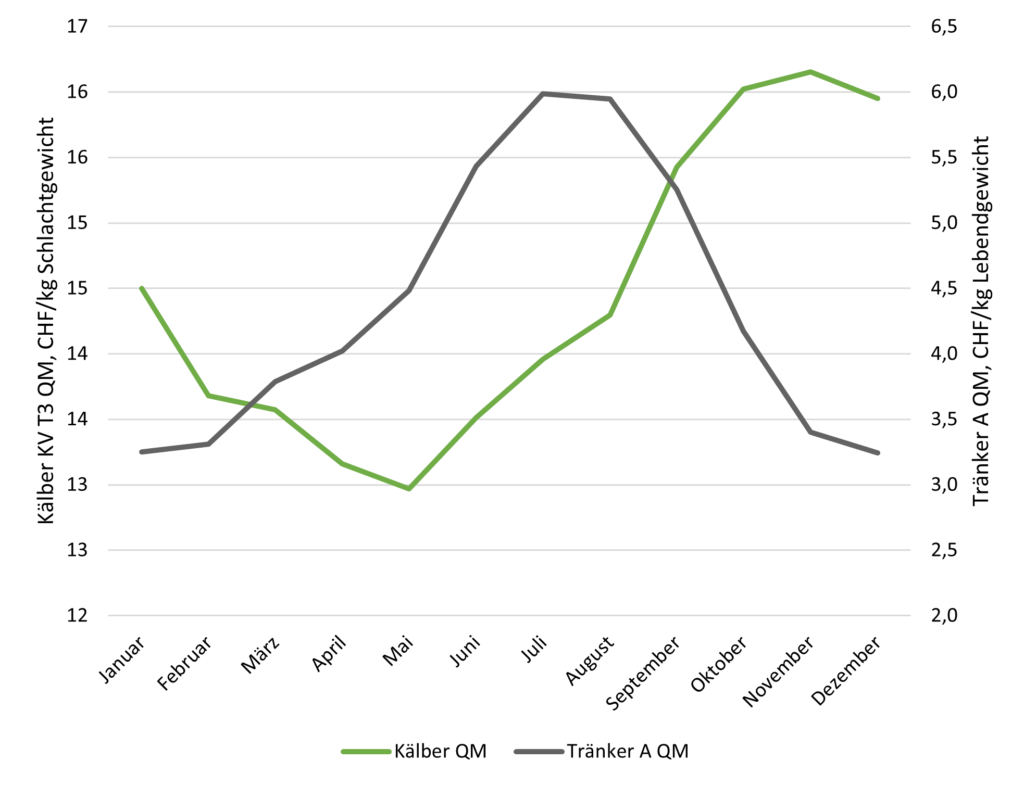

- Kalbfleisch zeichnet sich durch eine starke Preissaisonalität aus.

- Die Kälbergesundheit stellt eine grosse Herausforderung für die Wertschöpfungskette dar. Im Bereich der Mastkälber laufen zahlreiche Projekte zur Stärkung der Immunität von Tieren und zur Verringerung des Einsatzes von Antibiotika.

Grundlagen zur Wertschöpfungskette

Wie jedes Säugetier muss die Kuh kalben, um Milch zu produzieren. Ungefähr die Hälfte der geborenen Kälber sind männlich. Die Mehrheit der weiblichen Kälber, die von einer Mutter und einem Vater einer Milchrasse stammen, werden aufgezogen, um die Herde zu erneuern, aber nicht alle haben das Potenzial, gute Milchkühe zu werden.

So werden männliche Kälber und einige Rinder, die nicht für die Milchproduktion geeignet sind, auf dem Mastmarkt angeboten. Die überwiegende Mehrheit der Kälber, die zur Mast in die Fleisch-Wertschöpfungskette gelangen, stammen folglich von Milchkühen. Kalbfleisch kann somit als Nebenprodukt der Milchproduktion betrachtet werden.

Werden Kühe mit Fleischrassen gekreuzt, so werden die meisten Kälber für die Mastaufzucht zur Produktion von „Rindfleisch“ verwendet.

Bezogen auf das Schlachtgewicht macht Kalbfleisch 17% der in der Schweiz produzierten Rindfleischmenge aus. Im Bezug auf die Anzahl der geschlachteten Tiere machten Kälber im Jahr 2022 allein 32% aller Rinderschlachtungen aus.

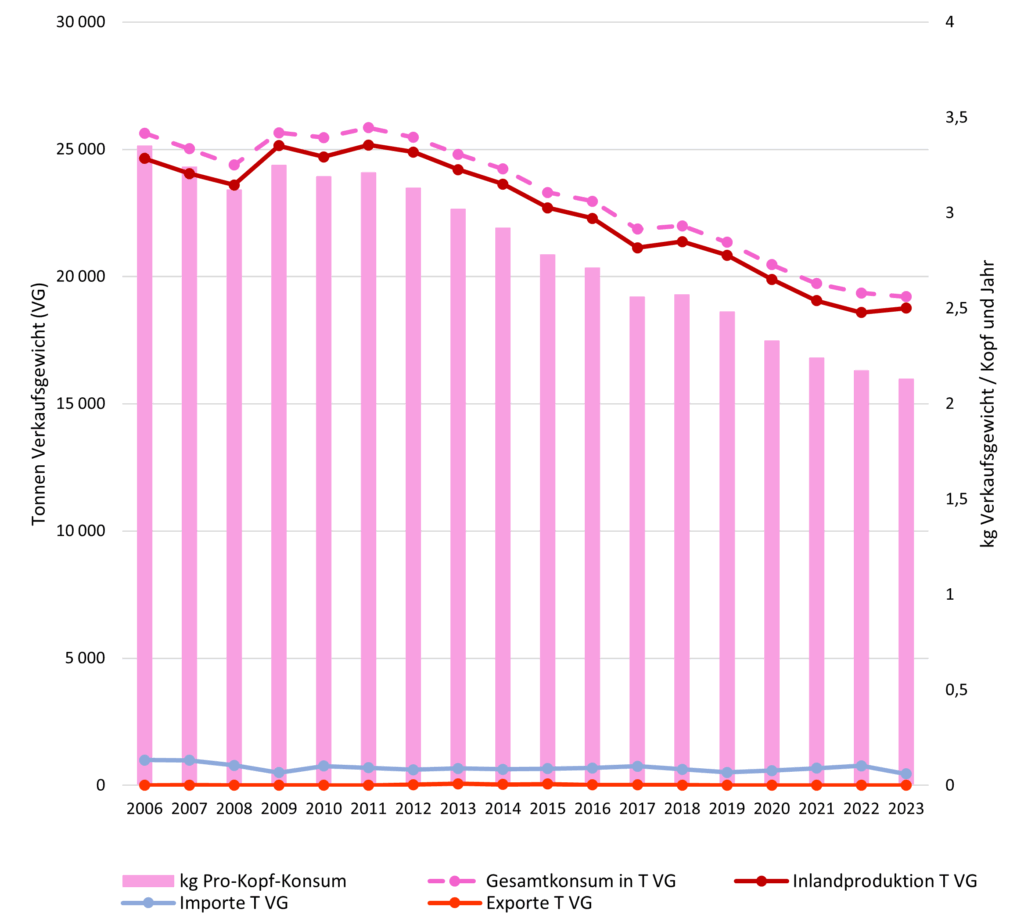

Konsum von Kalbfleisch

Der Konsum dieses Premium-Produkts ist in der Schweiz rückläufig. Im Jahr 2006 wurden 3,35 kg pro Kopf und Jahr verzehrt, während es 2023 nur noch 2,13 kg waren, was einem Rückgang von 36% entspricht. Der Anteil von Kalbfleisch am gesamten Fleischkonsum in der Schweiz beträgt 2023 rund 4,3% (2006: 6,5%).

Der «typische» Kalbfleischkonsument gehört zur Altersgruppe der über 50-Jährigen. Diese ist sensibel gegenüber Produktionsbedingungen und Produktqualität. Der Kalbfleischkonsum in der Schweiz ist ausserdem durch geografische Unterschiede gekennzeichnet: kleine Mengen in der Westschweiz, aber deutlich höherer Verzehr in Zürich, Luzern und der Ostschweiz.

Es bleibt die Frage nach der Zukunft der Kalbfleisch – Wertschöpfungskette, wenn sich die junge Generation nicht daran gewöhnt, Kalbfleisch zu essen.

Da die Zahl der Milchkühe seit einigen Jahren zurückgeht, ist auch die Zahl der geschlachteten Kälber rückläufig. Zudem führt die Verwendung von gesexten Spermien (44% der Besamungen im Zeitraum 2021-2022) und der Einsatz von Fleischrassestieren für die Besamung von Milchkühen (jede zweite Milchkuh) dazu, dass mehr Mastkälber in die Grossviehmast gehen. Die Anzahl der geschlachteten einheimischen Kälber ist rückläufig und sank von 257‘000 im Jahr 2012 auf 190‘000 im Jahr 2023, was einem Rückgang von 26% entspricht. Im Jahr 2023 wurden von den 19‘211 Tonnen Kalbfleisch, die in der Schweiz konsumiert wurden, nur 2,4% importiert. Der inländische Anteil am Konsum bleibt somit hoch (97,5%, 18‘756 t VG – Verkaufsgewichts). Ein winziger Anteil (0.005% t VG) wird sogar exportiert (Quelle: Proviande).

Abbildung 1 : Gesamtverbrauch, Inlandproduktion, Importe und Exporte von Kalbfleisch in der Schweiz, 2006 – 2023 (gemäss Proviande)

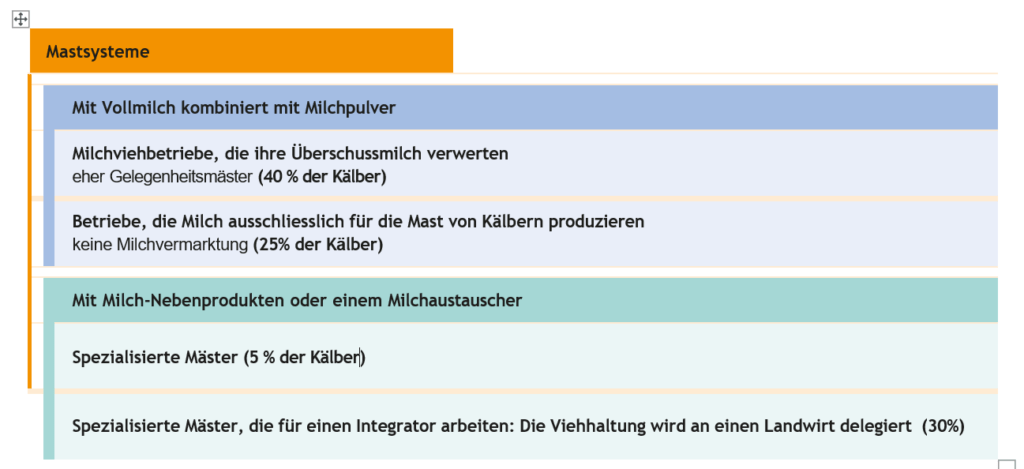

Kälbermastsysteme

Die Kälber werden den Mästern übergeben, wenn sie ein Gewicht von rund 70 bis 80 kg erreichen. In der Wertschöpfungskette wird zwischen vier grossen Mastsystemen unterschieden:

Die kombinierte Mast (Vollmilch + Milchpulver) ist in der Schweiz mit 65% der Kälber aus diesem Produktionssystem am stärksten vertreten.

Die Vollmilchmast wird auch praktiziert, wenn der Milchpreis sehr tief ist und der Verkauf von Kälbern wirtschaftlich attraktiver ist als der Verkauf der Milch.

Gelegenheitsmäster, die Kälber zur Verwertung ihrer überschüssigen Milch mästen, sind nicht sehr spezialisiert und die Schlachtkörperqualität (insbesondere der Ausmastgrad nach CH-TAX) ist oft unzureichend.

Die Gruppengrösse beeinflusst die Tiergesundheit sowie den Einsatz von Antibiotika.

Die Kälber werden in der Regel im Alter von rund 160 Tagen geschlachtet.

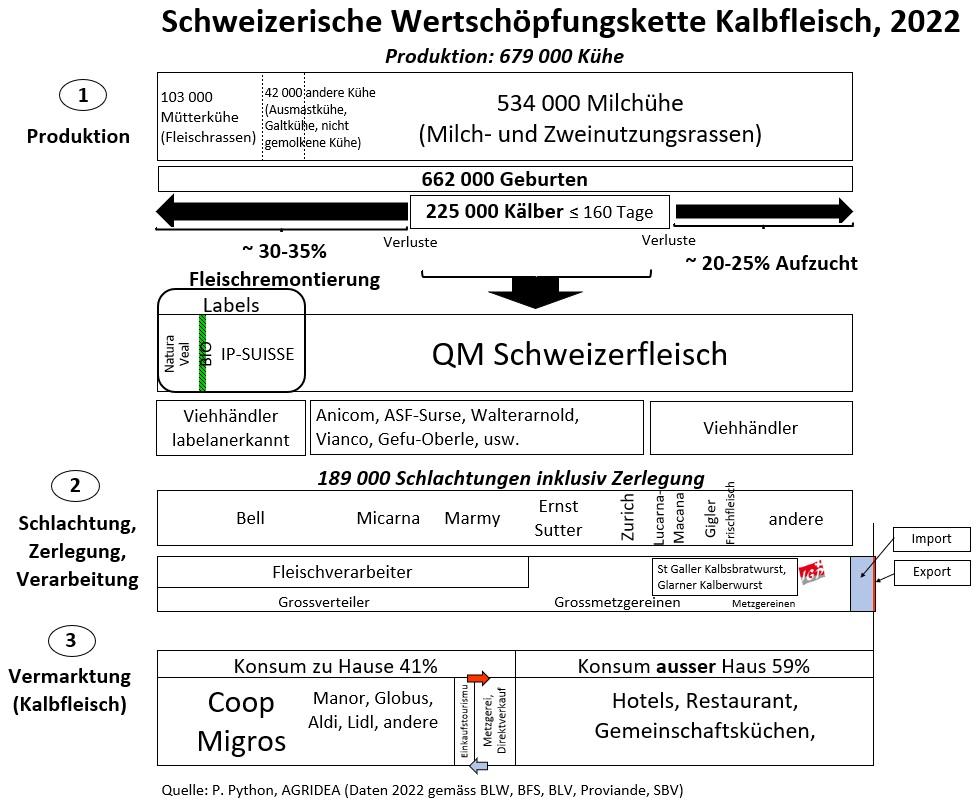

Schema der Schweizer Kalbfleisch-Wertschöpfungskette

Die nachstehende Karte (Abbildung 2) verdeutlicht die gesamte Wertschöpfungskette vom Produzenten über die Schlachtung und die verschiedenen Verkaufskanäle bis hin zum Konsumenten. Die Länge der horizontalen Balken entspricht den mengenmässigen Marktanteilen.

Abbildung 2 : Schweizerische Wertschöpfungskette Kalbfleisch, 2022

Kommentare zur Wertschöpfungskette Kalbfleisch

Der Kuhbestand in der Schweiz ist stark auf die Milchproduktion ausgerichtet. Die reinen Milchrassen machen 66% des Bestandes aus, die Zweinutzungsrassen (Milch und Fleisch) 19% und die Fleischrassen 15%. Der Anteil der Milchrassen- Kälber überwiegt daher mit 85%.

Obwohl die meisten Kälber über den Kanal des QM- Schweizer Fleischs vermarktet werden, gibt es zahlreiche Label für Kalbfleisch, die zusätzliche Anforderungen stellen: Haltungsbedingungen, Gruppengrösse, Fütterung usw. Die Label für Kalbfleisch sind in der Vergleichstabelle (Abbildung 3) aufgeführt.

Im Gegensatz zu Milchkühen und Bankvieh dürfen Kälber unter 160 Tagen seit dem 1. Juli 2014 nicht mehr auf überwachten öffentlichen Märkten vermarktet werden. Die Tiere werden daher von Viehhändlern vermarktet (mit Genehmigung der Label-Organisationen).

Wie in der Rindfleisch-Wertschöpfungskette gibt es zwei Hauptvertriebskanäle: die Grossverteiler und die Gastronomie. Beim Kalbfleisch findet der grösste Konsum (59%) ausser Haus statt, vielleicht aufgrund des «Premium»-Charakters dieses Fleisches. Während der Covid-19-Pandemie stieg der Heimverzehr von Kalbfleisch um 5% von 41% im Jahr 2019 auf 46% im Jahr 2020, da Restaurants geschlossen waren und die Grenzen den Einkauftourismus unmöglich machten.

| Abbildung 3 : Vergleich der verschiedenen Kalbfleisch-Label mit Tränkern von Milchrassen | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Anforderungen | Richtlinien | Betrieb | max. Tierhalter Änderung | Auslauf | Maximale Gruppengrösse | Gesamtfläche3) |

| QM 1) | Januar 2024 | ÖLN | – | – | QM : – 1)SQV : Mastbetriebe mit maximal 30 Kälbermastplätzen, 15 Kälber pro Gruppe | 1,2-1,5 m2 eingestreut |

| IP-SUISSE2) | Januar 2024 | IP – RAUS– Biodiversitätsanforderungen und Ressourcenschutz | 1 | gemäss Anforderung RAUS | 40 (Rein-Raus-System ab 15) | 4) 3,5 m2 (1,8 m2 eingestreut) |

| BIO | Januar 2024 | BIO – RAUS | 1 | gemäss Anforderung RAUS | 20 (Gruppenhaltung ab 8 Wochen) | 4 3,5 m2 |

| Demeter | Januar 2024 | BIO – RAUS | 1 | gemäss Anforderung RAUS | 20 (Gruppenhaltung ab 8 Wochen) | 4 3,5 m2 |

| Fidelio | fidelio.ch | BIO – RAUS | 1 | gemäss Anforderung RAUS + permanent Zugang zum Laufhof | 20 (Gruppenhaltung ab 8 Wochen) | 4 3,5 m2 |

| KAG Freiland | Januar 2024 | BIO – RAUS – BTS | 1 | gemäss Anfroderung RAUS + permanent Zugang zur Weide oder zum Laufhof, Weidegang obligatorisch während der Vegetationsperiode für die Tiere > 2 Wochen | 20 (Gruppenhaltung ab 8 Wochen) | 4 5 m2 (1,5 m2 eingestreut) |

2 Inklusive Emmentaler Bauern-Kalb ;

3 Liege-, Fress- und Laufbereich inkl. Laufhof ;

4 davon mindestens 1 m2 nicht bedeckt.

| Abbildung 3 : Vergleich der verschiedenen Kalbfleisch-Label mit Tränkern von Milchrassen (folge) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Anforderungen | Minimale Menge Vollmilch | Milchpulver Anforderungen | zulässige AB-Beh.3 | Labelprämie ( CHF / kg SG) | ||

| QM1) | AQ : – SQV1) : 1000 Liter | – | – | QM : – SQV : prime 0,70 | ||

| IP-SUISSE2) | 1000 Liter (700 Liter bei zugekauften Kälber) | Mindestens 5% Mager- oder Vollmilchpulver im Vollmilchaufwerter, Verboten: standardisierte Vollmilch, Schotte und Schottekonzentrate Einsatz von Magermilch ist erlaubt Milchpulver aus Schweizer Produktion | 2 | 0,20 – 0,90 Zusatzprämie Emmentaler Bauern- Kalb; 0,10 – 0,20, zusätzlich zur IPS-Prämie | ||

| BIO | 1000 Liter, mindestens 3 Monate mit Vollmilch | Nur als Ergänzung, Milchpulver ist nicht zugelassen | 1 | bioaktuell.ch/markt | ||

| Demeter | 1000 Liter, mindestens 3 Monate mit Vollmilch, vorzugsweise Muttermilch | Nur betriebseigene Milch für Zucht- und Mastkälber | 0 | bioaktuell.ch/markt | ||

| Fidelio | 1000 Liter, mindestens 3 Monate mit Vollmilch | Keine Benützung von Milchpulver oder anderen Milchersatzpulvern | 1 | bioaktuell.ch/markt | ||

| KAG Freiland | 1000 Liter, mindestens 3 Monate mit Vollmilch | Nur als Ergänzung Milchersatzpulver ist nicht zugelassen | 1 | bioaktuell.ch/markt + 0,70 für die Tierhaltung und Arbeit beim Transport | ||

2 Inklusive Emmentaler Bauern-Kalb ;

3 Darüber, Kalb wird deklassiert .

Preisbildung für Kalbfleisch

Die Konsumentenpreise für Kalbfleisch (Durchschnitt 2022) variieren von 31 CHF/kg für die Brust bis zu 85 CHF/kg für das Lendensteak. In den letzten zehn Jahren sind die Konsumentenpreise durchschnittlich um 26% gestiegen (+11 CHF/kg).

Tränker

Im Jahr 2016 wurde eine neue Klassifizierung (zusätzliche Kategorien AB und A+) für Tränker (siehe unten) ins Leben gerufen. Sie führt zu einer Preisunterscheidung nach Geschlecht und Rasse. Die neue wöchentliche Preistabelle ab Hof mit Klassifizierung der Kälber nach Kategorien wird wöchentlich von Proviande veröffentlicht. Die Differenz zwischen den erzielten und den Richtpreisen wurde jedoch immer grösser (bis über 1 CHF), was sowohl Verkäufer als auch Käufer benachteiligte. Seit 2020 werden die Preise daher vom Zentralverband der Schweizer Milchproduzenten (SMP) veröffentlicht, um Unsicherheiten zu reduzieren. Die Geburtsbetriebe, vertreten durch die Arbeitsgemeinschaft Schweizer Rinderzüchter (ASR), melden ihre tatsächlichen Preise an die SMP. Die seit 2017 zusammen mit Viehhändlern und Mastbetrieben veröffentlichte Richtpreistabelle existiert nicht mehr, stattessen gibt es nun eine Preisempfehlung.

| Klassifizierung von Tränker, realisierte und empfohlene Preise CHF/kg SG, ab Hof | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Kategorie | AA | AB | SPEZ | A+ | A | B | ||

| Rassen | Ausstich Mastrassentyp | Mastrassentypen | kombinierte Typen | Ausstich Milchrassentypen | Milchrassentypen | milchbetonte Milchrassentypen | ||

| sehr fleischbetonte Tränker | fleischbetonte Tränker | fleischbetonte Tränker | fleischbetonte Tränker | wenig fleischbetonte Tränker | kaum fleischbetonte Tränker | |||

| Geschlecht | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männl./weibl. | männl./weibl. | männl./weibl. | männl./weibl. |

| Änderung | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 |

| Preis real 2021/221 | 11,14 | – | – | – | – | – | 5,11 | – |

| Preis empfohlen 2021/222 | 10,57 | 9,18 | 7,87 | 7,48 | – | – | 4,38 | – |

| Gewicht | Kategorien AA bis B : 70-80 kg / über 80 kg Preis nach Vereinbarung / Abzug von 50 Rappen bei einem Gewicht von 65 bis 69,9 kg / unter 64,9 kg minus 1 CHF | |||||||

| Alter | Mindestalter für alle Kategorien : 21 Tage / gültig bis zu einem Alter von 56 Tagen / Über 56 Tagen minus 50 Rappen / AA > 56 Tage, Abrechnung als AB | |||||||

1 Von den Geburtsbetrieben erzielte Preise SMP, ASR.

2 Von Händlern und Mäster empfohlene Preise gemäss SKMV, IG Kalbfleisch, Swiss Beef.

Der Preis sinkt zwischen den Kategorien AA bis B (von Fleischrassenkälbern zu Kälbern typisch milchbetonter Rassen). Der Preis für Kälber der Kategorie A schwankt stark: von 8,80 CHF/kg LG im Jahr 2007 auf nur 3,40 CHF/kg LG im Jahr 2014, wieder auf 4,20 CHF/kg LG im Durchschnitt im Jahr 2022.

Im September 2024 wurde eine neue Preistabelle eingeführt. Die Kategorie AB wurde aufgewertet, und eine neue Kategorie „SPEZ“ wurde eingeführt. Diese neue Kategorie soll dazu beitragen, dass ein Kalb stärker anhand seines äusseren Erscheinungsbildes und weniger aufgrund seiner Abstammung einer Handelsklasse zugeordnet wird.

Bankkälber : Fleischigkeit und Fettabdeckung (CH-TAX)

Die Preisbildung bei Bankkälbern hängt hauptsächlich von der Schlachtkörperqualität ab. Sie wird nach zwei Kriterien bemessen: Erstens wird der Basispreis von Kälbern auf der Grundlage der visuellen Beurteilung der Fleischigkeit bestimmt, der CH-TAX-Klassifizierung. Die Kälber werden in fünf Kategorien eingeteilt (von C = sehr vollfleischig bis X = sehr leerfleischig).

Zweites Kriterium ist der Ausmastgrad. Je nach Fettabdeckung gibt es Abzüge des Basispreises (1 = ungedeckt, 5 = überfett). Ein Schlachtkörper von optimaler Qualität gehört der Fleischigkeits-Klasse C und punkto Fettabdeckung der Klasse 3 an. Die Fleischigkeit des Schlachtkörpers und der Ausmastgrad bilden zusammen die Handelsklasse, welche die Grundlage für die Preisverhandlung bildet.

Die Fleischigkeit der Kälber hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Seit 2018 steigt der Anteil der Kälber in den Klassen C, H und T+ weiter an. Der Anteil der Kälber mit einer Klassifizierung von T, T-, A und X ist entsprechend zurückgegangen. Der Anteil der Kälber mit einer Fettabdeckung der Klasse 1 und 2 hat sich auf Kosten der Kälber mit der optimalen Fettklasse 3 leicht erhöht. Der Anteil der Kälber mit der Fettklasse 4 ist mehr oder weniger konstant geblieben.

Abzug für Farbe und Alter

Seit 2013 hat eine Änderung der Tierschutzverordnung einen grossen Einfluss auf die Farbe des Kalbfleisches. Aufgrund der neuen Anforderungen an die Fütterung sollte die traditionell helle Fleischfarbe nicht mehr weiss, sondern rosa bis rötlich sein. Der Zugang zu Wasser muss dauerhaft gewährleistet sein, und ab einem Alter von zwei Wochen müssen Kälber Heu, Mais oder ein anderes geeignetes Raufutter zur Verfügung stehen. Stroh zur Ballaststoffaufnahme als einziges Futter ist nicht mehr erlaubt.

Um diesen Veränderungen in der Praxis Rechnung zu tragen, wurde das Abzugssystem für Kälber durch die Einführung von Abzügen nach der Farbe des Fleisches ergänzt. Die Farbe wird mit dem Chroma-Meter «Minolta CR 410» gemessen, der den L-Helligkeitswert des Fleisches bestimmt (je höher der Wert, desto weisser das Fleisch). Diese Methode wird bei 90% der Bankkälber angewendet. Für die restlichen 10% wird die Farbe des Fleisches visuell beurteilt. Zu rotes Fleisch und zu weisses Fleisch werden bestraft. Ein weiterer Abzug bezieht sich auf das Schlachtalter. Kälber dürfen nicht älter als 160 Tage sein. Da viele Bio-Kälber nicht nach 160 Tagen geschlachtet werden, wurde eine spezielle Regel eingeführt. Bei Bio-Kälbern vor 180 Tagen erfolgt kein Abzug, danach CHF 0,30 von 181 bis 190 Tagen und CHF 0,70 von 191 bis 200 Tagen. Für ältere Tiere werden die Abzüge einvernehmlich festgelegt.

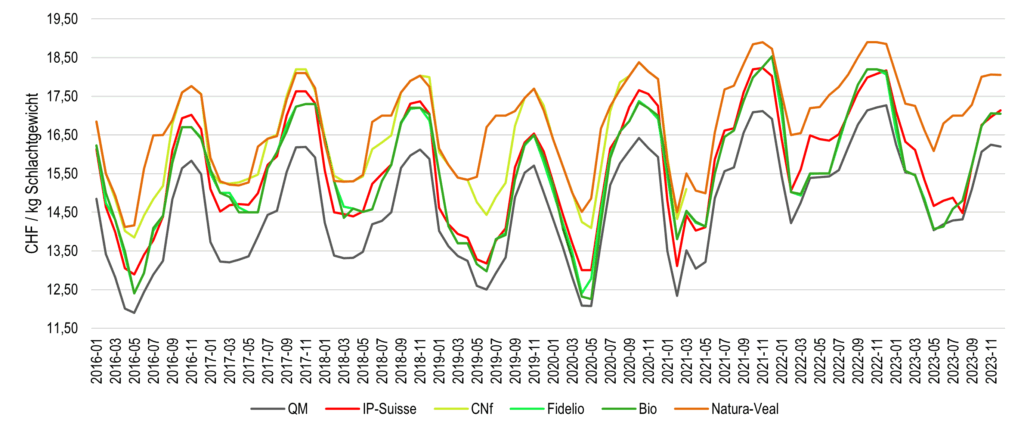

Abbildung 4 : Entwicklung der Produzentenpreise für T3 Kälber, ab Schlachthof, CHF/kg SG, 2016 – 2023

Der Preis für Standard-Mastkälber ist etwas stärker gestiegen als der Preis für Mastkälber unter bestimmten Labels: In der Kategorie QM betrug die Erhöhung 1,6 CHF pro kg SG (+11%), während sie im Bio- und Fidelio-Programm mit 1,1 CHF (+8%) zwischen den Durchschnittswerten der Jahre 2021- 2023 und 2012 - 2014 geringer ausfiel. Das Label Natura-Veal bietet den Produzenten die beste Vergütung: Der Preis lag 2023 bei 17,3 CHF/kg, also 2,1 CHF/kg höher als im Standard QM. Das Natura-Veal-Label hat seine Mengen zwischen 2015 und 2020 nahezu verdoppelt, mit über 10‘000 abgesetzten Kälbern in diesem Markenprogramm (Kälber bei der Mutter bis zu 5 Monaten, Gras und Heu, Fleischrasse), das von der Vereinigung Mutterkuh Schweiz verwaltet wird. Zu beachten ist, dass Coop das Label Coop Naturafarm im Januar 2021 eingestellt hat. Ein Teil der CNf-Mäster hat sich dem Label IP-Suisse angeschlossen.

Saisonalität der Kalbfleischproduktion

Der Kalbfleischpreis schwankt im Laufe des Jahres stark, da das Angebot nicht immer der Nachfrage entspricht. Am Ende des Jahres gibt es viele Tränker auf dem Markt. Sie stammen von den Abkalbungen im Herbst, von Kühen die von der Alp zurückkommen (ca. 1/5 der Kühe). Dieses Überangebot führt zu einem Rückgang der Tränkerpreise. Sie sind etwa vier Monate später schlachtreif, wenn die Nachfrage nach Kalbfleisch gering ist, was zu niedrigen Preisen für Bankkälber im Frühjahr führt (Durchschnitt Mai 2013 – 2023 von CHF 12,97/kg SG). Die Nachfrage nach Kalbfleisch ist am Ende des Jahres während den Festtagen am höchsten (Durchschnitt November 2013 – 2023 von CHF 15,60/kg SG). Zu diesem Zeitpunkt besteht ein Versorgungsengpass, da das Angebot an Tränker im Sommer gering ist. So ist der Preis für Tränker im Sommer hoch und der Preis für Bankkälber am Ende des Jahres hoch.

Abbildung 5 : Vergleich der Entwicklung der realisierten Produzentenpreise von Mastkalb A QM und Mastkalb QM T3 über ein Jahr Durchschnittspreise 2013 bis 2023

Lagerbewirtschaftung

Kalbfleisch ist ein stark saisonal geprägtes Produkt, das einer besonderen Bewirtschaftung bedarf. Ist die Nachfrage geringer als das Angebot (vor allem im Frühjahr), wird das Überangebot an Bankkälbern eingelagert. Bessert sich die Situation, so wird dieses gefrorene Fleisch wieder auf den Markt gebracht. Bei der Bewirtschaftung dieser Bestände hat sich in den letzten Jahren eine Verschiebung ergeben. Die Ein- und Auslagerung erfolgt ca. zwei Monate früher (heute wird schon im Januar eingelagert, nicht erst im März) als zuvor. Dieses Phänomen steht in engem Zusammenhang mit der Zunahme der Herbstkalbungen und dem Geburtenrückgang.

Herausforderungen der Wertschöpfungskette Kalbfleisch

Verwertung der männlichen Milchrassenkälber

Kälber der Kategorie B (milchbetonter Milchrassentyp) haben eine schwache Wertschöpfung. Die Zahl der männlichen Kälber in dieser Kategorie sinkt tendenziell durch den Einsatz von Stiersamen von Fleischrassen und gesextem Sperma.

Im Jahr 2010 waren 51% der Kälber männlich und 49% weiblich. Im Jahr 2022 sank der Anteil der männlichen Kälber dank gesextem Sperma um 5% und der der weiblichen nahm um 5% zu (Quelle: Agristat). Damit ist der Markt weniger übersättigt mit Milchkälbern.

Konsument und Farbe des Fleisches

Einige Konsumenten suchen noch immer nach hellem Fleisch, das sie im Ausland finden können. Einige Gastronomen verlangen auch nach hellem Fleisch. Konsumenten und Berufsleute müssen jedoch punkto Farbe des Kalbfleischs ihre Gewohnheiten ändern.

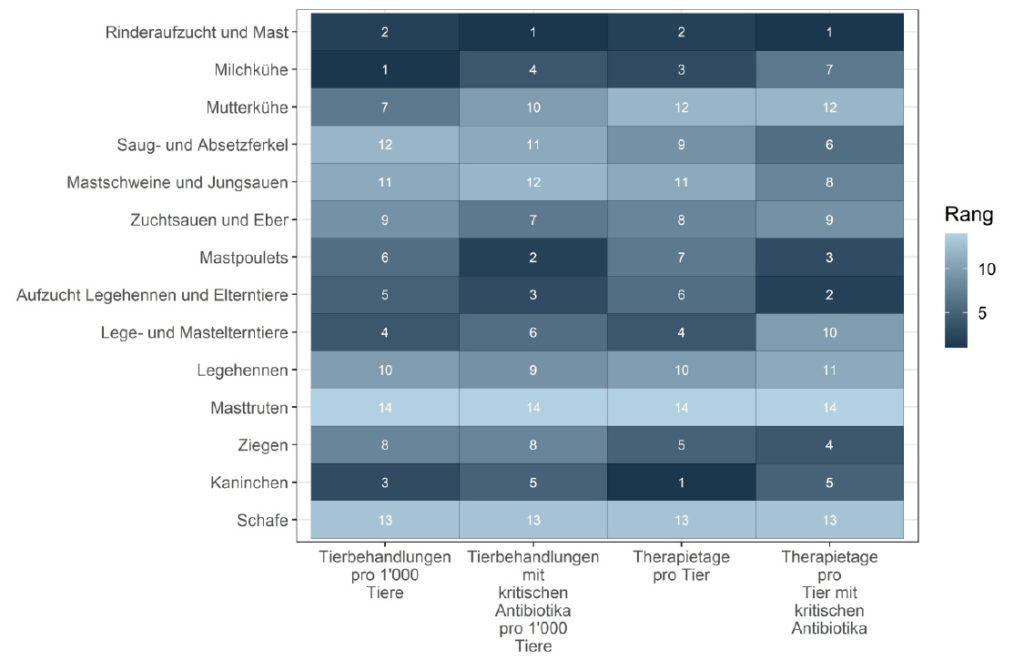

Kälbergesundheit und Senkung der Antibiotika

Etwa 25% der den Nutztieren verabreichten Antibiotika werden für Kälber verwendet. Die Verbesserung der Kälbergesundheit ist eines der Ziele, damit der Einsatz von Antibiotika und das Auftreten von Resistenzen vermindert werden können.

Seit der Revision der Verordnung über veterinärmedizinische Arzneimittel (TAMV) im Jahr 2016 ist es nicht mehr erlaubt, beim Einstallen einer neuen Mastkälbergruppe systematisch Antibiotika zu verabreichen. Metaphylaktische Behandlungen sind jedoch weiterhin häufig. Innerhalb einer Gruppe besteht nämlich ein hohes Risiko, dass kranke Tiere gesunde Tiere anstecken, da der Kontakt zwischen den Individuen sehr eng ist. Seit 2019 ermöglicht das Informationssystem für Antibiotika in der Veterinärmedizin (SI ABV) eine genauere Erfassung der verabreichten Antibiotikamenge nach Tierart. Generell bleibt die Kategorie der Nutztiere „Aufzucht- und Mast-Rinder“, zu der auch die Kälber gehören, eine der grössten Antibiotika-Verbraucher. Besonders der Einsatz kritischer Antibiotika ist hoch: Diese Kategorie belegt den 1. Platz bei den Indikatoren der 2. und 4 Spalte (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6 : Einstufung verschiedener Kategorien von Nutztieren anhand von vier Indikatoren zur Verwendung von Antibiotika

Es gibt zahlreiche Risikofaktoren, die manchmal den Einsatz von Antibiotika rechtfertigen, um die Gesundheit der Tiere zu erhalten. Bis zu 40% der Kälber erhalten im Geburtsbetrieb nicht genügen oder gar kein Kolostrum.

Beim Transport in den Mastbetrieb sind die Kälber noch sehr jung (3-6 Wochen) und besonders empfindlich. Sie befinden sich dann nämlich in der Phase des „Immunlochs“. Die durch das mütterliche Kolostrum übertragenen Antikörper haben bereits stark abgenommen und das Kalb ist noch nicht ganz in der Lage, eigene Antikörper zu produzieren. Auch das Einstallen bringt viele Veränderungen für die Kälber (Umgebung, Fütterung usw.), was sich negativ auf die Kälbergesundheit auswirken kann. Das Zusammenstellen von Tieren aus verschiedenen Betrieben in Chargen fördert den Austausch potenziell pathogener Keime. Ausserdem sind die Lungen der Kälber während der Mast noch nicht gut entwickelt (Reife mit ca. 1 Jahr), was sie unter anderem sehr anfällig für Atemwegserkrankungen macht. Es werden verschiedene Projekte zur Gesundheit von Kälbern durchgeführt. Das Projekt „Kälber im Freien“ (Freiluft Kalb) zeigt sehr ermutigende Ergebnisse. Dank der Einführung systematischer Präventionsmassnahmen (direkter Transport, Impfung, kleine Gruppen im Freien) wurde der Einsatz von Antibiotika in den Mastbetrieben um das Fünffache reduziert und die Sterblichkeit im Vergleich zu den Kontrollchargen um die Hälfte gesenkt.

Das Ziel ist es, robuste Kälber mit einer besser entwickelten Immunität in die Mast zu schicken. Biohöfe gehen noch weiter, indem die Produzenten ermutigt, die Kälber auf dem Geburtsbetrieb abzusetzen. Das Projekt „Zuhause gross werden“ des Kanton Luzerns sieht vor, dass Bio-Kälber mindestens vier Monate auf dem Geburtsbetrieb bleiben. Anschliessend werden sie entweder direkt auf dem Hof gemästet oder an einen Partnerbetrieb weitergegeben, der die Mast übernimmt. Dieses geschlossene System soll den Einsatz von Antibiotika drastisch reduzieren. Dennoch bleibt dieses Betriebsmodell eine Nische, da 70% der männlichen Biokälber weiterhin in konventionellen Betrieben gemästet werden und nicht über den Bio-Kanal vermarktet werden.

Das Bio-Kalb

Die Nachfrage nach Bio-Milch ist seit den 80er-Jahren stark gestiegen, was zu einem starken Anstieg der Bio-Kälber geführt hat. Allerdings ist die Ausmast in Biobetrieben sehr heikel. So werden die meisten Kälber aus Bio-Milchviehbetrieben, die nicht für die Aufzucht bestimmt sind, an konventionelle Mastbetriebe geliefert. Nur 16% der geborenen Biokälber werden tatsächlich in der Biokette vermarktet.

In der Tat haben Bio-Betriebe, die mit Vollmilch mästen, Schwierigkeiten, den optimalen Ausmastgrad (Fettgewebeklasse 3) ohne Zusatz von Milchpulver zu erreichen. Der Preis ihrer Kälber erfährt daher Abzüge. Eine Alternative zum Milchpulver wäre die Verlängerung der Mastzeit, aber bei Überschreiten der Höchstdauer von 180 Tagen kommt es zu Abzügen. Bio Suisse hat sich deshalb entschlossen, ihr Pflichtenheft 2011 anzupassen und erlaubt nun die Zugabe von Bio-Milchpulver in die Futterration (Quelle: FiBL-Faktenblatt).

Grenzen der Wertschöpfungskette Kalbfleisch

Da Kalbfleisch ein Nebenprodukt der Milchproduktion ist, ist die Wertschöpfungskette Kalbfleisch durch ihre Abhängigkeit vom Milchmarkt begrenzt. Das Kälberangebot hängt von der Anzahl Milchkühe ab und kann daher kaum kontrolliert werden. Damit bleibt der Wertschöpfungskette wenig Spielraum für eine marktorientierte Produktion. Weil Angebot und Nachfrage nicht übereinstimmen, schwanken die Preise stark und zeitweise sind die Kosten der Produzenten nicht gedeckt.

- Krähenbühl S., Schweizer Kalbfleisch : Markt und Organisation des Sektors. Travail de Bachelor, HAFL Zollikofen, 2016.

- Artgerechte Kälberhaltung und Aufzucht von Mastremonten : Alternativen zur herkömmlichen Mast von Kälbern aus Milchwirtschaftsbetrieben. FiBL 2022. https://www.fibl.org/de/shop/1033-Kälbermast

- Projet « Veau en plein air » : engraisser des veaux avec moins d’antibiotiques, c’est possible. Vidéo de l’université de Berne. https://www.youtube.com/watch?v=TpPaaBCtWqI

- OSAV, SI ABV, Prescriptions d’antibiotiques pour les animaux en Suisse 2021, rapport publié le 5.12.2022, https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/is-abv/jahresbericht-isabv-2021.pdf.download.pdf/JAHRESBERICHT_ISABV_2021_de.pdf

- www.bfs.admin.ch, Bundesamt für Statistik BFS

- www.blw.admin.ch > Markt> Marktbeobachtung > Fleisch

- www.kaelbermaester.ch, Schweizer Kälbermästerverband SVEB / SKMV

- www.rgs-ntgs.ch : Rindergesundheit Schweiz, inkl. Schweizer Kälbergesundheitsdienst SSV / KGD

- www.proviande.ch > Dienstleistungen > Wochenpreise und Marktdaten

- www.sbv-usp.ch > Preis> Tierische Produktion

- www.swissbeef.ch, Schweizerische Vereinigung für Qualitätsrindfleisch

- www.Schweizer.ch

- www.viehhandel-schweiz.ch, Schweizerischer Viehhändlerverbband SSMB

- www.tvl-avsa.ch, Tierärztliche Vereinigung für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit AVSA

Impressum

Autoren/ -innen : Pascal Python, Fabienne Gresset, AGRIDEA

Mitwirkende : Isabelle Morel, Agroscope Posieux

Titelbild : © Proviande