Teilflächenspezifische Düngung – Das Projekt Smart-N

Ziele des Projektes

Smart-N

- «Effiziente Skalierung neuen Knowhows smarter Technologien am Beispiel der teilflächenspezifischen N-Düngung bei Weizen»

- Beratungsprojekt, finanzielle Unterstützung durch BLW

- Laufzeit: 2021-2025

- Trägerschaft: Landwirtschaftliches Beratungs- und Bildungszentrum Arenenberg, Landwirtschaftsamt Kanton Thurgau, Landwirtschaftsamt und Beratung Kanton Schaffhausen, Swiss Future Farm, Agroscope und AGRIDEA.

- Projektgebiet: Kantone Thurgau und Schaffhausen

- 8 Landwirte, 40 Parzellen

- Anwendung der am Markt verfügbaren Technik zur teilflächenspezifischen Düngung unter Praxisbedingungen.

- Untersuchung des Potenzials smarter Technologien zur Verbesserung der Stickstoffeffizienz und damit zur Erreichung des Absenkpfades.

- Empfehlungen für die Praxis und Verbreitung des erarbeiteten Wissens.

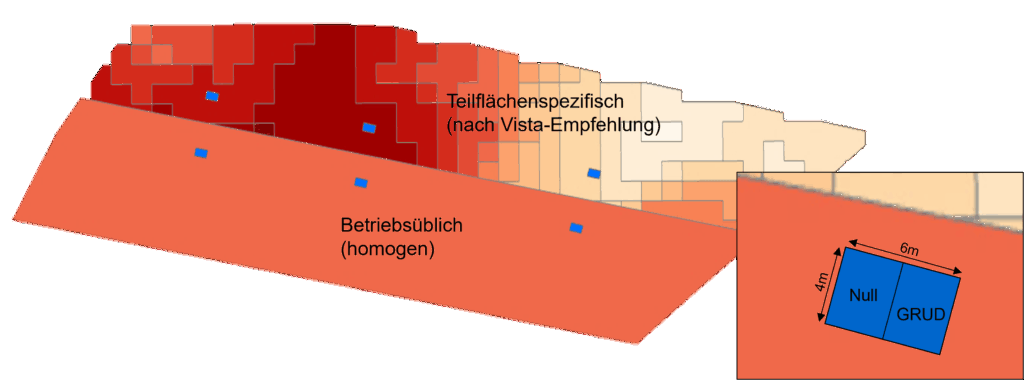

Umsetzung der Düngungsvarianten

Das Projekt Smart-N erfolgte in Zusammenarbeit mit 8 Pilotbetrieben, die zwischen 2022 und 2025 insgesamt 40 Weizenfelder jeweils zur Hälfte betriebsüblich und teilflächenspezifisch gedüngt haben. Ungedüngte Nullparzellen und die Düngung nach GRUD-Empfehlung wurden mit Blachen realisiert, die vor jeder Düngung ausgelegt wurden. Die Düngung der GRUD-Seite erfolgte dann von Hand (Bestockung: 120 kg N/ha – Nmin; Schossen: 30 kg N/ha; Ährengabe: 40 kg N/ha).

Bei allen Varianten wurde von drei Düngergaben über die Vegetationsperiode ausgegangen. Zur ersten Gabe wurde teilweise auch Hofdünger in moderaten Mengen ausgebracht. Dies erfolgte immer als gleichmässige Standarddüngung ohne teilflächenspezifische Variation. Die Stickstoffgehalte wurden im Vorfeld analysiert und die Mengen in der Düngeplanung berücksichtigt In der Betriebs- und der GRUD-Variante wurde auch der Mineraldünger homogen ausgebracht. Die teilflächenspezifische Düngung beinhaltete eine teilflächenspezifische Anpassung der Düngermengen aller mineralischen Gaben. Die Erstellung der dafür notwendigen Applikationskarten erfolgte beim Projekt Smart-N durch die Firma Vista. Unter Angabe der Schlaggrunddaten, Ertragsziele und der maximal zulässigen Stickstoffmenge erfolgte eine automatische Düngerbemessung für jeden Düngetermin unter Einbezug von Satellitendaten, Pflanzenwachstumsmodellen und Wettermodellen. Die erste Gabe wurde anhand einer satellitenbasierten Potenzialkarte mit allfälliger Anpassung aufgrund des Bedarfs der eingesetzten Sorte, der Bestandesdichte und des Witterungsverlaufs erstellt. Für die teilflächenspezifische Anpassung der zweiten und dritten Gabe wurden aktuelle Satellitenbilder einbezogen. An Stellen mit tieferem Ertragspotenzial wurde weniger gedüngt beziehungsweise mit der zweiten und dritten Gabe entsprechend der Entwicklung des Bestandes und dessen Versorgungsstatus gezielt Stickstoff ausgebracht.

Die komfortabelste Lösung zur Umsetzung der teilflächenspezifischen Düngung ist die Nutzung eines Traktors mit Lenksystem in Kombination mit einem ISOBUS-fähigen Düngerstreuer zur vollautomatischen Regelung der Düngermenge. Die Verbreitung dieser Technik ist auf Schweizer Landwirtschaftsbetrieben jedoch noch gering. Daher wurden im Projekt von Anfang an auch einfache Einstiegslösungen verfolgt, konkret die manuelle Regelung der Ausbringmenge per Taste am Traktorterminal anhand einer Applikationskarte auf dem Tablet oder Smartphone. Die acht Praxisbetriebe nutzten für die Umsetzung entweder die vollautomatische oder die manuelle Lösung.

Ergebnisse

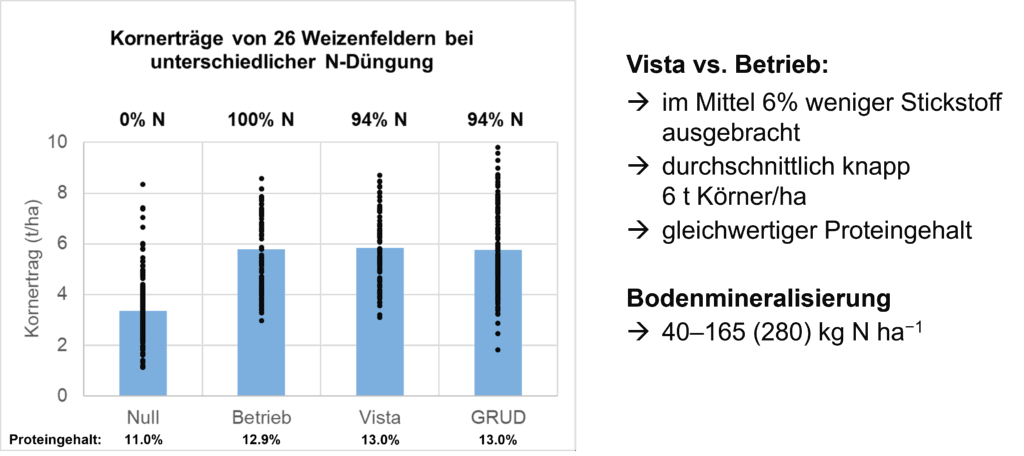

Ertrag

Im Durchschnitt wurde auf den teilflächenspezifisch gedüngten Flächen 6 % weniger Stickstoff ausgebracht. Der durchschnittliche Kornertrag über alle Varianten betrug 60 dt/ha. Der Proteingehalt für die Varianten Betrieb, Vista (teilflächenspezifisch) und GRUD lag bei ungefähr 13 %, für die Nullparzellen lag er bei 11%.

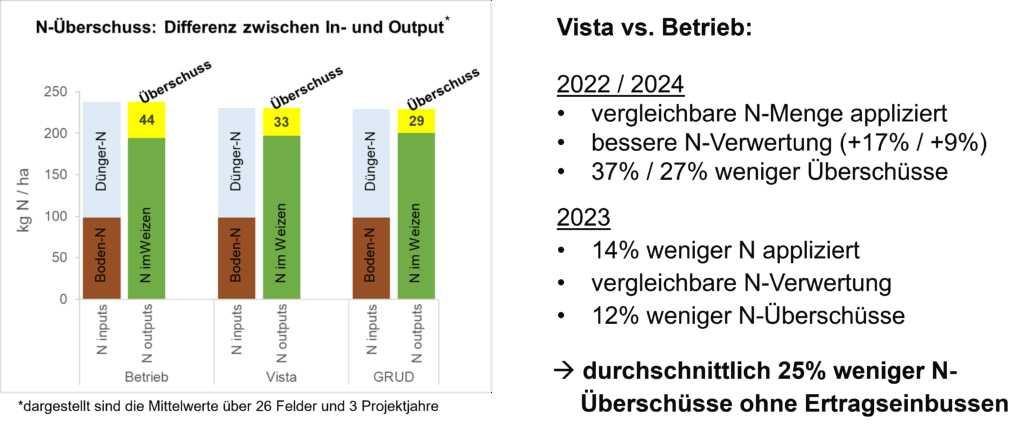

Stickstoffüberschuss

Die teilflächenspezifische Düngung von Winterweizen hat drei Jahre in Folge (2022-2024) gute Ergebnisse erzielt und resultierte im Mittel über alle 26 Weizenflächen aus den 3 Projektjahren in geringeren N-Gaben und einer besseren N-Verwertung durch die Pflanzen. Dadurch liessen sich die N-Überschüsse gegenüber der Betriebsvariante um durchschnittlich 25% reduzieren, ohne dass Ertrags- oder Qualitätseinbussen auftraten. Allerdings ist anzumerken, dass es in jedem Jahr auch Felder gab, bei denen die Betriebsvariante besser abgeschnitten hat als die teilflächenspezifische Düngung. Dies zeigt, dass es einer Kombination der Technik mit dem Fachwissen der Betriebsleiter bedarf.

Weitere Einflussfaktoren auf die Düngung

In den bisherigen Projektjahren hat sich gezeigt, dass die Nmin -Gehalte im Boden eine wichtige Grundlage für eine bessere N-Effizienz bilden. Diese müssen aber bislang vor allem über aufwändige und damit teure Bodenproben bestimmt werden. Die Abschätzung, wie viel Stickstoff aus dem Boden nachgeliefert werden kann, ist nicht nur für die Erstellung der Applikationskarte wichtig, sondern insbesondere auch eine bedeutende Frage, wenn es um die Entscheidung der zu düngenden Gesamtmenge geht. Viele verfügbare Anbieter von Applikationskarten machen nur einen Vorschlag zur Verteilung des Düngers auf der Fläche, nicht aber über die Gesamthöhe.

Links

Impressum

Titelbild: Swiss Future Farm

Fachliche Mitarbeit:

- Annett Latsch, Agroscope

- Thomas Anken, Agroscope

- Nadia Frei, AGRIDEA

- Benedikt Kramer, AGRIDEA

- Florian Bachmann, Swiss Future Farm

Quellen:

- Zwischenbericht Smart-N, 2025

- Teilflächenspezifische Düngung. Agroscope

Bildquellen: Swiss Future Farm, Agroscope