Betriebsführung durch Kollektive

Diese Seite soll illustrieren, welchen Spielraum für die Ausgestaltung Kollektiver-Projekte vorhanden sind und wie Regelungen den Wünschen angepasst und auch bei Bedarf verändert werden können. Weitere nützliche Informationen zur gemeinschaftlichen Zusammenarbeit finden sich im Agripedia-Artikel Zusammenarbeit.

Gemeinsame Strategie

Vision, Mission, Werte, Motivation

Wie in jedem Unternehmen, aber noch mehr in einer Gruppe, die «am gleichen Strang zieht», ist die Klärung der grundlegenden Elemente der Strategie von entscheidender Bedeutung. Sie müssen zu Beginn des Projekts, aber auch zu jedem anderen Zeitpunkt geteilt werden. Regelmässige Diskussionen zu diesem Punkt sollten vorgesehen werden.

Vorrangig müssen Mission und Vision gemeinsam aufgebaut werden, die Werte müssen diskutiert werden und kompatibel sein. Dies muss sich in einem tragfähigen und kohärenten Geschäftsmodell niederschlagen. Weitere Informationen und Hilfsmittel zur Erleichterung der Diskussion finden sich unter: Strategidea.

Eine aktuelle gemeinsame Strategie hilf der Konflikprävention. Jedoch wird sie Konflikte nicht per se verhindern können.

Laufzeit

Die Laufzeit einer gemeinschaftlichen Unternehmung sollte so gewählt werden, dass sie allen Beteiligten über eine längere Zeit Stabilität und Sicherheit gibt, sie aber nicht auf unbestimmbare Zeit oder über Generationen hinaus bindet. Sind Investoren oder Kreditgeber involviert, muss ebenfalls die von ihnen festgelegte Minimallaufzeit eingehalten werden (z. B. bei einem Baurecht).

- Festlegung der Laufzeit bis zum Erreichen des Rentenalters eines Kollektiv-Mitglieds

- Laufzeit orientiert sich an Vorgaben der Bank, etc.

- Unterschiedliche Laufzeiten für den Gesellschaftsvertrag und das Baurecht bei gemeinsamen Gebäudeinvestitionen

- Nicht vertraglich festgelegt, da Projekt keine explizite Laufzeit aufweist (z. B. bei GmbHs mit Möglichkeit des Wechsels von Führungspersonen und Mitglieder, und somit Weiterführung auch bei Ausstieg der Gründungsmitglieder)

Organisation

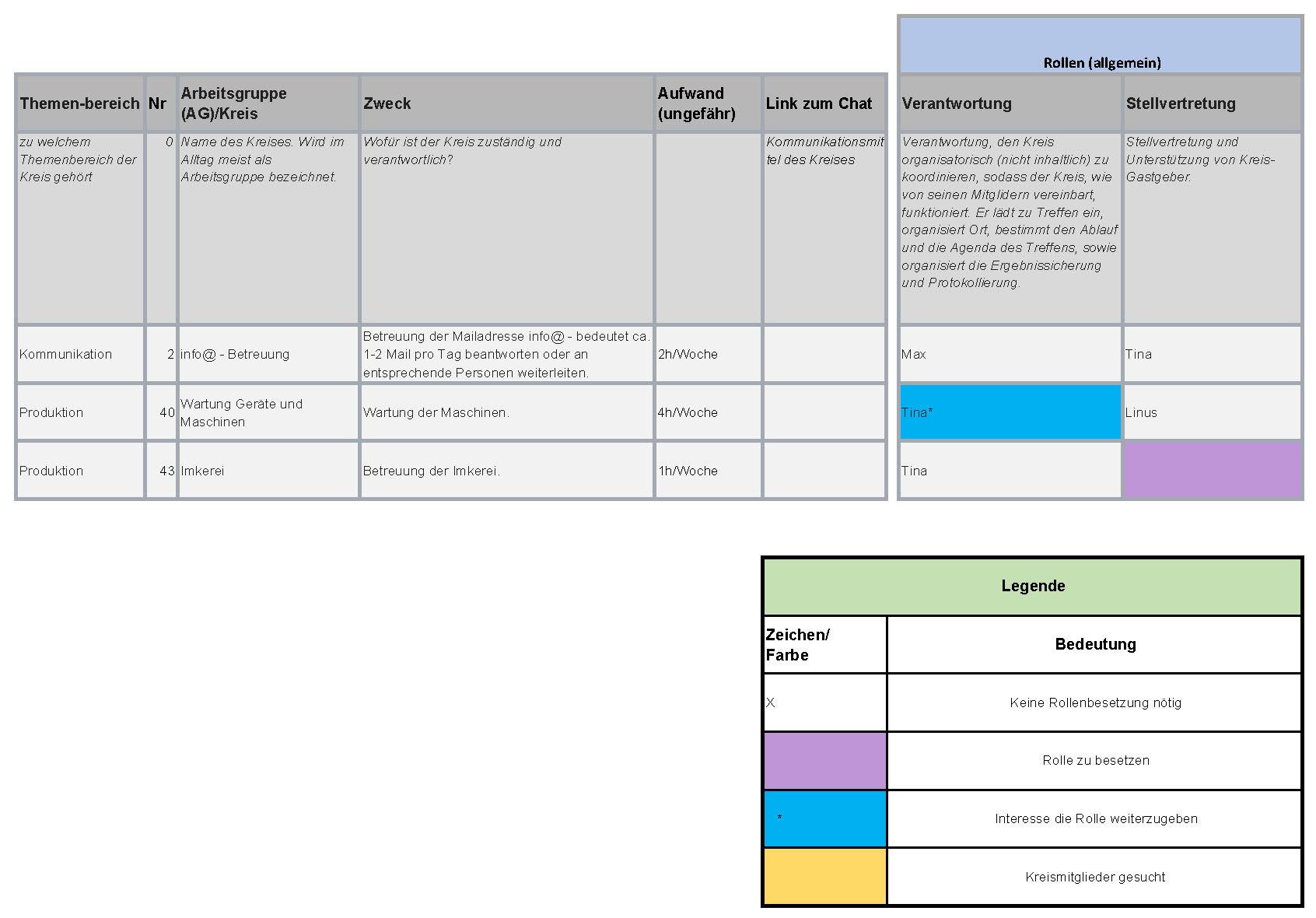

Arbeitsstruktur: Verantwortungen zuteilen durch klare Rollen

Meist geschieht die Aufteilung der Verantwortung nicht absolut und setzt weiterhin Mitarbeit in anderen Bereichen voraus. Dies erhält die vielfältigen Kompetenzen der Partner/-innen und ermöglicht weiterhin eine reibungslose Ablösung untereinander.

Zentral für den Erfolg des Kollektivs ist eine flache Hierarchie mit gleichzeitig klar festgelegter Verantwortung und Inhalt der notwendigen Arbeiten und entsprechende Zuteilung an Personen. Der Inhalt von Verantwortung und spezifische Arbeiten wird hier als Rolle bezeichnet. Diese Rollenaufteilung kann zeitlich begrenzt sein und durch Rotationen zu Abwechslung im Betrieb führen. Wichtig ist, dass diese Rollen regelmässig überprüft und bei Bedarf ergänzt bzw. angepasst werden. Zentral ist, dass alle Personen im Kollektiv Zugang zu wichtigen Informationen haben, um selbstständig im Rahmen ihrer Rolle fundierte Entscheidungen zu treffen.

Nicht jede Person hat alle Fähigkeiten. Für gewisse Rollen werden gewisse Personen des Kollektivs besser geeignet sein und das ist in Ordnung so. Idealerweise ist jede Rolle doppelt besetzt, mit einer hauptverantwortlichen und einer stellvertretenden Person. Wertvoll ist es, wenn die Rollen regelmässig gewechselt werden, damit im Fall eines (temporären) Ausfalls oder z.B. Ferien weitere Personen die Tätigkeiten beherrschen und weil es zur Abwechslung beiträgt.

Idealerweise sind die Rollen schriftlich festgehalten (siehe Beispiel unten). So ist besser ersichtlich, wer was macht und ob die Arbeitslast und Verantwortung wunschgemäss verteilt ist. Zur Zuteilung der Rollen kann es interessant sein ausfindig zu machen, welche «Teamrollen nach Belbin» die einzelnen Personen im Kollektiv haben (Macher, Umsetzer, Perfektionist, ect.). Entsprechende Anleitungen finden sich online.

Wenn das Kollektiv als AG oder GmbH organisiert ist, werden bestimmte Rollen und Verantwortlichkeiten durch die gesetzlichen Organe (z. B. Geschäftsführung, Verwaltungsrat) festgelegt.

Beispiele für die Organisation untereinander

Verschiede Optionen für die Organisation untereinander:

- Aufteilung der Verantwortung nach Rollen (Vorlage):

- Organisation in strategische Verantwortungsbereiche und gemeinsame operative Arbeit.

- Aufteilung der Betriebsgemeinschaft in landwirtschaftliche und nicht-landwirtschaftliche Tätigkeiten (z. B. Pferdepension), welche operativ und strategisch eigentlich getrennt geführt werden. Innerhalb der landwirtschaftlichen Tätigkeiten Verantwortungsbereiche sowie unterschiedliche Arbeitspensa der Mitglieder.

- Aufteilung in verschiedene Aufgabenbereiche ohne Ablösung untereinander bei normalem Betrieb. In der Hauptsaison wird auf Ferien verzichtet und alle versuchen, sich möglichst intensiv in den Betrieb einzubringen.

- Aufteilung des Stalldienstes auf die Mitglieder, Ferien- und Freitagsplan, welcher auf mehrere Monate oder sogar das ganze Jahr hinaus erstellt wird.

Gemeinschaft und Vertrauen

In kollektiv geführten Betrieben ist Selbstverantwortung ein Grundprinzip: Jedes Mitglied übernimmt Verantwortung für seine Aufgaben und trägt zum Gesamtwohl des Kollektivs bei. Gleichzeitig ist die Sicherstellung einer gesunden Work-Life-Balance essenziell, um eine nachhaltige Arbeitslast zu gewährleisten und Burnout vorzubeugen. Bei Überlastung, Stress, Ungewissheit oder auch Team-Konflikten sollte frühzeitig externe Unterstützung wie Teambegleitungen oder Mediation organisiert werden. Wichtige Kontakte für solche Unterstützungsangebote sollten griffbereit sein.

Gemeinschaft und Vertrauen sind zentrale Erfolgsfaktoren bei der Betriebsführung durch Kollektive. Die bewusste Gemeinschaftsbildung durch regelmässige gemeinsame Aktivitäten stärkt die Zusammenarbeit und fördert den Teamgeist unter den Mitgliedern. Dies schafft eine solide Basis für kollektive Entscheidungsprozesse und hilft, Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Das gemeinsame Feiern von Erfolgen – ob kleine Meilensteine oder grosse Errungenschaften – stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und würdigt die kollektiven Anstrengungen aller Beteiligten. Parallel dazu ist der Aufbau einer Vertrauenskultur unerlässlich. In einem funktionierenden Kollektiv wertschätzt jedes Mitglied die Beiträge der anderen und vertraut darauf, dass alle zum Wohle des Ganzen handeln. Dieses Vertrauen ermöglicht es, Verantwortung zu teilen, Aufgaben zu delegieren und sich auf die Fähigkeiten und das Engagement aller Mitglieder zu verlassen. Ohne dieses grundlegende Vertrauen können selbst die besten Strukturen und Prozesse nicht ihr volles Potenzial entfalten.

Gemeinschaftsfördernde Massnahmen

- Regelmässige Teamtreffen ausserhalb des Arbeitsalltags: Gemeinsame Ausflüge, Workshops oder informelle Zusammenkünfte ohne Arbeitsagenda.

- Gemeinsame Rituale etablieren: Wöchentliche Frühstücksrunden, monatliche Teamessen oder jahreszeitliche Feiern.

- Kollektive Entscheidungsfindung praktizieren: Konsentmethoden nutzen und alle Stimmen gleichwertig einbeziehen.

- Erfolge bewusst feiern: Kleine und grosse Erfolge würdigen, um Wertschätzung zu zeigen und Motivation zu stärken.

- Gemeinsame Lernräume schaffen: Wissensaustausch durch interne Fortbildungen oder Lerngruppen fördern.

Vertrauensfördernde Massnahmen

- Transparente Kommunikationsstrukturen: Offener Informationsfluss zu Finanzen, Entscheidungen und Herausforderungen.

- Verlässlichkeit kultivieren: Zusagen einhalten und bei Hindernissen frühzeitig kommunizieren.

- Feedbackkultur etablieren: Regelmässiges, konstruktives Feedback in alle Richtungen ermöglichen.

- Konfliktlösungsmechanismen entwickeln: Klare Prozesse für den Umgang mit Meinungsverschiedenheiten festlegen.

- Persönliche Bedürfnisse respektieren: Raum für individuelle Grenzen und Kapazitäten schaffen.

- Gemeinsame Werte definieren: Kollektiv getragene Grundsätze erarbeiten und regelmässig reflektieren.

- Mentoring-Strukturen aufbauen: Erfahrungsaustausch zwischen langjährigen und neuen Mitgliedern fördern.

Diese Massnahmen sollten nicht als einmalige Aktionen, sondern als kontinuierliche Prozesse verstanden werden, die in die Arbeitskultur des Kollektivs integriert sind und regelmässig evaluiert und angepasst werden.

Konflikte

Wo Menschen zusammen arbeiten, kann vieles schief gehen: es passieren Unfälle oder der Absatzmarkt bricht ein, es werden Fehler gemacht oder Vereinbarungen nicht eingehalten, es kommt zu Meinungsverschiedenheiten und Missverständnissen, etc. Das ist normal und noch kein Grund zur Besorgnis – aber es ist sehr wichtig, dass die betroffenen Partnerinnen und Partner in solchen Situationen richtig reagieren und verhindern, dass aus kleinen Missgeschicken kostspielige Fehlentwicklungen oder aus unterschiedlichen Lagebeurteilungen dauernde Streitereien entstehen.

Hier sind wichtige Ressourcen zur allgemeinen Konflikttheorie, aber auch praktische Ratschläge für die Lösung von ernsthaften Konflikten in Ihrer Kooperation aufgeführt.

Wechsel in der Teamkonstellation

Wenn sich die Zusammensetzung eines Kollektivs ändert, müssen einige wichtige Punkte beachtet werden. Das Wissen der ausscheidenden Mitglieder sollte gut dokumentiert und an neue Mitglieder weitergegeben werden, am besten durch eine Phase des gemeinsamen Arbeitens. Rechtliche Fragen wie Eigentumsverhältnisse und finanzielle Beteiligungen müssen klar geregelt werden. Die Art, wie Entscheidungen getroffen werden, sollte überprüft und bei Bedarf angepasst werden, damit das Kollektiv auch während des Wechsels handlungsfähig bleibt.

Besonders wichtig ist die Antizipation von Austritten. Das Kollektiv sollte mögliche personelle Veränderungen frühzeitig erkennen und sich darauf vorbereiten, statt erst zu reagieren, wenn der Austritt bereits angekündigt ist. Dazu gehört ein klar definierter Austrittsprozess, der für alle transparent und verbindlich ist. Grundlegend dafür ist eine schriftliche Satzung, Geschäftsordnung oder ein Gesellschaftervertrag, in dem die Austrittsmodalitäten eindeutig festgelegt sind. Diese Regelungen sollten in einer ruhigen Phase erarbeitet werden und nicht erst dann, wenn ein Austritt – besonders ein konfliktbehafteter – bereits im Raum steht.

Zusätzlich zu den bereits genannten Aspekten ist es auch wichtig, die Lebensbedingungen der Person nach ihrer Entlassung zu antizipieren. Wenn sich nämlich im letzten Moment herausstellt, dass die Situation nicht zufriedenstellend ist, kann dies zu Spannungen führen. Der Status oder der Einfluss, den die Person nach ihrer Entlassung behalten wird, sollte ebenfalls geklärt werden. Ausscheidende Mitglieder sollten für ihre Beiträge und den gemeinsamen Weg wertgeschätzt werden, während man gleichzeitig den Weg für Veränderungen ebnet.

Die gemeinsamen Werte und Ziele des Kollektivs sollten besprochen werden, um sicherzustellen, dass neue Mitglieder diese mittragen können und gleichzeitig frische Ideen einbringen dürfen. Eine Probezeit kann für alle Beteiligten ermöglichen, dass die gemeinsame Vision reifen und auch Illusionen über die Tätigkeit und die konkreten Aufgaben beseitigt werden können. Zeit für gemeinsame Aktivitäten hilft dabei, Vertrauen aufzubauen und neue Mitglieder ins Team zu integrieren. Wenn eine Probezeit vereinbart wird, muss von Anfang an alles klar geregelt sein, um Enttäuschungen zu vermeiden, falls die Probezeit nicht verlängert wird:

- der Status der Person,

- die Vergütung,

- die Kriterien für eine Annahme oder

- Ablehnung am Ende der Probezeit usw.

Wichtig ist auch, eine gute Balance zu finden zwischen dem Bewahren bewährter Abläufe und der Offenheit für neue Ansätze.

Entscheidungsfindung: Effizientes Entscheiden in der Gruppe

Ein Kollektiv muss entscheidungsfähig sein. Entscheide sind wichtig und können Energie für Umsetzungen freisetzen. Fehlende Entscheide blockieren. Weil tagtäglich sehr viele Entscheidungen getroffen werden müssen, ist es lohnenswert, wenn möglichst viele davon von Einzelpersonen im Sinne des Kollektivs getroffen werden. Entscheidungen, die über das persönliche Wohlbefinden von Einzelpersonen hinausgehen oder einen festgelegten (z.B. finanziellen) Rahmen übersteigen, werden durch das Kollektiv getroffen.

Die Entscheidungsprozesse hängen auch von den gewählten Statuten ab. Wenn die verwendeten Statuten die Befugnisse der Personen nicht regeln, dann empfiehlt es sich, aufzuschreiben, wie man Entscheidungen treffen wird.

Es ist zu beachten, dass in einer AG die Verwaltungsratsmitglieder für wichtige Entscheidungen in der Unternehmensführung verantwortlich sind und für ihre Handlungen haftbar gemacht werden können, wenn eine Pflichtverletzung vorliegt. In einer GmbH obliegt auch den Geschäftsführern eine besondere Verantwortung (siehe Kriterien für eine faire Vergütung).

BEISPIEL:

Bei Betrieb Muster werden Entscheidungen anhand des folgenden Musters getroffen. Anzustreben ist, dass möglichst viele Entscheidungen individuell im Sinne des Kollektivs getroffen werden.

| Entscheidungsinstanzen | Wer entscheidet… | …was | …finanziell (Richtlinie) |

| 1 | Persönlich | so viel wie persönlich wohl | < CHF 1000 |

| 2 | Persönlich nach Beratung mit weiteren betroffenen Personen | so viel wie persönlich wohl | < CHF 3000 |

| 3 | Kollektiv | was in 1. und 2. Instanz nicht wohl | > CHF 3000 |

Entscheiden als Einzelperson vom Kollektiv

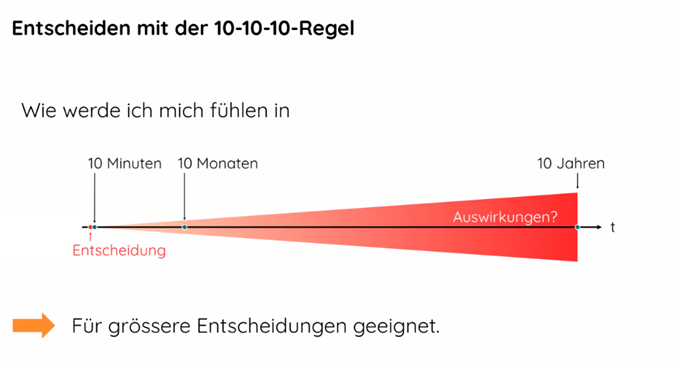

Damit Einzelpersonen mit gutem Gewissen und ohne jederzeitige Rücksprache im Sinne des Kollektivs entscheiden können ist eine klare gemeinsame Strategie zentral. Wertvoll ist, wenn grössere Entscheidungen dem Kollektiv gegenüber kommuniziert werden. Dabei gilt es abzuwägen einen guten Kompromiss zu finden zwischen alle informieren und Zeit verschwenden. Nebst der gemeinsamen Strategie hilft für das Entscheiden als Einzelperson im Sinne des Kollektivs die 10-10-10-Regel:

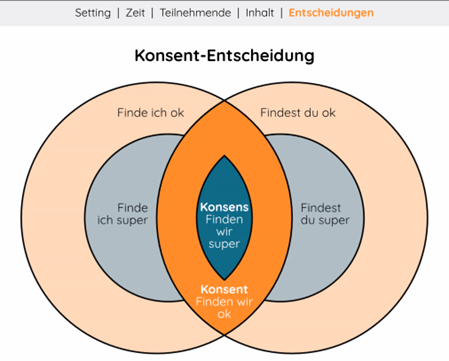

Entscheiden als Kollektiv: Konsent-Prinzip

Bei gleichberechtigten Mitgliedern von Kollektiven empfiehlt sich das Konsent-Prinzip. Eine Entscheidung im Konsent gilt, wenn niemand schwerwiegende Einwände hat. Das Entscheidungsprinzip ist schneller, flexibler, nutzt die kollektive Intelligenz besser und unterstützt die Handlungsfähigkeit besser als das Konsens-Prinzip, bei dem alle immer aktiv zustimmen müssen.

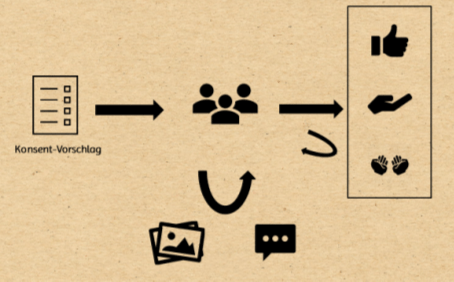

Ablauf des Konsent-Entscheids

- Thema oder Vorschlag vorstellen

Eine Person oder Gruppe bringt einen klaren Entscheidungsvorschlag, sprich Konsentvorschalg ein. Diese klare, umsetzbare Idee dient als Grundlage für den Entscheidungsprozess.

- Bildgebungsrunde

Alle dürfen weitere Informationen beitragen, damit alle auf dem gleichen Wissensstand (Bild) sind. Zudem können Verständnisfragen gestellt werden, jedoch keine Meinungsäusserungen. Diese Runde dient dazu sicherzustellen, dass alle den Vorschlag verstehen.

- Meinungsrunde

Reihum sagt jede/-r, was er oder sie über den Vorschlag denkt (z.B. Bedenken, Zustimmung, Anregungen). Es wird nicht diskutiert, sondern zugehört.

- Vorschlag anpassen (optional)

Die einbringende Person kann den Vorschlag nach der Meinungsrunde modifizieren.

- Einwandrunde

Jetzt wird geprüft, ob jemand einen schwerwiegenden Einwand hat. Ein Einwand ist nur gültig, wenn er den Zielen oder der Arbeitsfähigkeit des Kollektivs schadet. Wenn keine Einwände vorhanden sind, resultiert ein Konsent!

- Einwände integrieren (falls vorhanden)

Einwände werden gehört und konstruktiv in den Konsentvorschlag integriert. Ziel ist ein besserer Vorschlag, nicht ein Kompromiss.

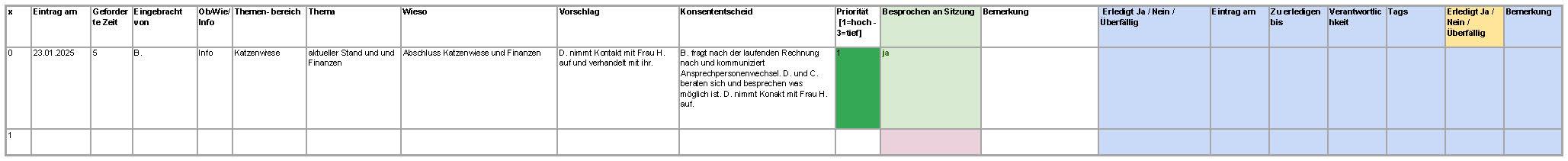

- Konsent-Entscheide dokumentieren

Wichtig ist, dass die getroffenen Entscheidungen dokumentiert werden, damit bei Bedarf darauf verwiesen werden kann. Dafür empfiehlt sich das Führen eines Entscheidungsprotokolls (wobei der Rest des Austauschs nicht dokumentiert wird).

BEISPIEL (Vorlage):

Wichtig bei der Entscheidungsfindung ist es, dass sich das Kollektiv regelmässig Zeit für strategische Entscheidungen und die Reflexion und Anpassung der Strategie nimmt. Mehr dazu siehe gemeinsame Strategie.

Kommunikation

Im Kollektiv ist die Kommunikation besonders wichtig, da man nicht nur miteinander arbeitet, sondern sich unter Umständen auch gemeinsam strategisch Ziele verfolgt. Wer offen miteinander redet und Auseinandersetzungen schnell klärt, vermeidet grössere Konflikte und stellt so sicher, dass die Kooperation auch in Zukunft funktionieren kann.

Eine Herausforderung für alle Gruppen

Kommunikation ist für alle Gruppen eine Herausforderung. Es gilt, genug, aber nicht zu viel zu kommunizieren. Die richtigen Personen müssen informiert sein. Kommunikation betrifft sowohl operative als auch strategische Aspekte.

Im Gruppenalltag zeigt sich häufig eine Trennung dieser beiden Ebenen, und die Zeitpunkte der Kommunikation sind unterschiedlich.

Operative Kommunikation

Operative Kommunikation kann verschiedene Formen annehmen und manchmal auch kombiniert werden:

- Informell: Kann für gut eingespielte Gruppen funktionieren, ist aber nicht zu empfehlen, da die Gefahr besteht, dass zu wenig kommuniziert wird.

- Digitale Kommunikationskanäle: Erfordern keine gleichzeitige Anwesenheit, ermöglichen jedoch keine tiefgehenden Austausche.

- Kurze, regelmässige Sitzungen (wöchentlich, täglich etc.): Sind zwar anspruchsvoll, erlauben aber tiefgründige Gespräche und echten Austausch.

- Sitzungen nach Zuständigkeitsbereichen: Werden eingesetzt, wenn Aufgaben und Verantwortlichkeiten geteilt sind.

- Periodisch höhere Frequenz an Sitzungen, um die Hauptsaison vorzubereiten und optimal abzuwickeln.

Strategische Kommunikation

Längere Sitzungen mit jährlicher oder halbjährlicher Frequenz sind verbreitet. Einige Gruppen legen Wert darauf, diese ausserhalb des Betriebsortes durchzuführen.

Andere Gruppen bedauern, dass sie dafür nicht mehr Zeit aufwenden. Da diese Zeit nicht direkt entlöhnt wird, besteht hier eine häufige Falle, die es zu vermeiden gilt.

Kommunikationsformen

Kommunikationsformen werden selten explizit geregelt. Für ein gutes Funktionieren sollten jedoch folgende Prinzipien gepflegt werden:

- Offene Kommunikationskultur: Förderung des Dialogs und der aktiven Beteiligung aller.

- Feedbacksysteme: Strukturen, die konstruktives Feedback ermöglichen.

- Gewaltfreie Kommunikation anwenden und pflegen.

Kommunizieren, um zusammenzuarbeiten

Es ist wichtig als Kollektiv festzulegen, was eine gut gemachte Arbeit ist. Nicht jede/-r hat die gleiche Definition. Um sich zu einigen, kann man sehr konkrete Beispiele nehmen. z. B. eine Aufgabe (z. B. diese Punkte an der Maschine schmieren) oder ein Ergebnis (ein aufgeräumter Schreibtisch, so ist das) sehr genau, damit die Dinge klar sind.

Jede Person hat eine andere Beziehung zur Arbeit und andere bevorzugte Kommunikationsformen (z. B. Telefonanrufe vs. schriftliche Nachrichten, informelle Organisation nach dem Zufallsprinzip vs. Planung). Die Festlegung von Kommunikations- und Arbeitsorganisationsmodalitäten ist notwendig, um Spannungen zu vermeiden.

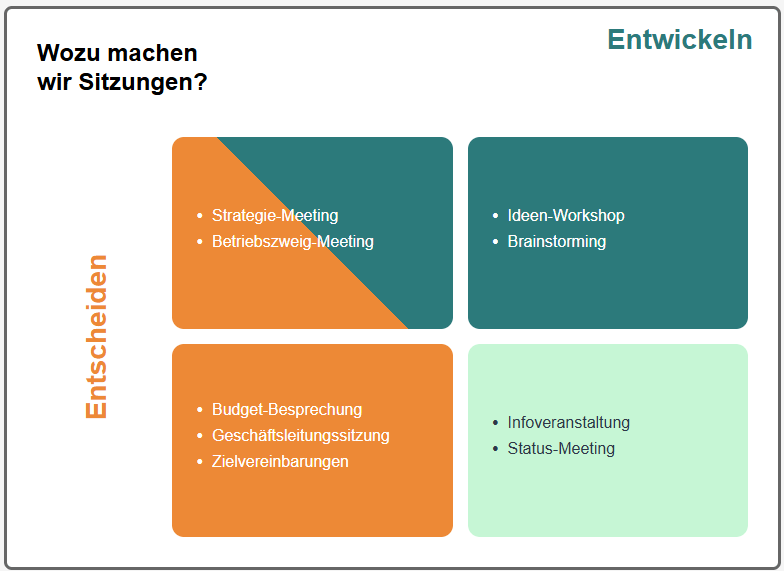

Sitzungen

Werden Sitzungen zur Kommunikation vereinbart, so ist es lohnenswert sich stets im Klaren zu sein, wozu die Sitzung dient. Elemente die eine Sitzung ausmachen, können unterschieden werden in Informieren, Entscheiden oder Entwickeln. Bei Bedarf können gewisse Elemente davon auch ausserhalb der Sitzung erfolgen, z.B. indem wichtige Infos per Whats-App Nachricht in der Gruppe geteilt wird.

Kompetenzaufbau

Im kollektiven Betrieb gehört zum Kompetenzaufbau sowohl die individuelle als auch die kollektive Entwicklung von Wissen, Fähigkeiten und Haltungen.

Individuell

Auf individueller Ebene bedeutet das, dass jede Person sich eigenständig weiterbildet, praktische Erfahrungen sammelt, eigene Stärken und Schwächen reflektiert und so kontinuierlich persönliche Kompetenzen aufbaut.

Dazu zählen:

- Fachwissen und praktische Fertigkeiten

- Personale und soziale Kompetenzen

- Lern- und Arbeitsmethoden

- Haltungen und Werte

- Systemisches Denken

- Praxisorientierung

- Reflexion und Feedback

Wie kann das gelingen?

- Selbstgesteuertes Lernen: z. B. durch Eigenstudium, in Arbeitskreisen oder durch Kurse in Betriebsführung, Kommunikation, Buchhaltung etc.

- Praktische Erfahrung: durch aktive Beteiligung an Aufgaben und Rollen im Betrieb

- Mentoring: Erfahrene Mitglieder begleiten neue oder weniger erfahrene Personen

- Reflexion: auf Entscheidungen und das eigene Handeln

Kollektiv

In kollektiv geführten Betrieben entsteht Lernen nicht nur individuell, sondern vor allem im Miteinander. Wissen, Erfahrungen und Ideen werden geteilt, neue Wege gemeinsam erprobt und Lösungen gemeinsam entwickelt. Besonders wichtig ist dabei eine klare und offene Kommunikation.

Wie kann das gelingen?

- Gemeinsames Lernen: z. B. bei Teamtreffen, Workshops oder Experimentieren in der Gruppe

- Gemeinsame Reflexion und Zielsetzung: Regelmässige Reflexionen im Plenum oder in Arbeitsgruppen helfen, individuelle und kollektive Lernziele zu definieren und Fortschritte sichtbar zu machen.

- Organisationales Lernen: durch systematische Dokumentation, Wissensmanagement und gemeinsame Entscheidungsprozesse

- Transversales Kompetenzmanagement: Lernen an unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Kontexten (z. B. Praxis, Bildung, Austauschformate)

- Begleitung & Supervision: externe Moderation oder kollegiale Fallberatung helfen, Prozesse zu reflektieren und Konflikte zu bearbeiten, z. B. durch Supervision oder Austauschformate wie Arbeitskreise

- Rollenrotation: Zuständigkeiten wechseln bewusst, um breites Wissen aufzubauen und gegenseitige Vertretung zu ermöglichen

- Fehlerkultur: Eine offene Fehlerkultur, in der Fehler als Lernchance verstanden werden, fördert den Kompetenzaufbau im Team

Der Kompetenzaufbau gelingt, wenn individuelles und kollektives Lernen bewusst miteinander verbunden werden. Einzelpersonen erwerben Wissen und Fähigkeiten, die sie im Kollektiv einbringen und weiterentwickeln. Gemeinsame Reflexion, Austausch und gezielte Lernprozesse stärken sowohl die Einzelnen als auch die Gruppe insgesamt.

Finanzielle und rechtliche Grundlagen

Die Aufteilung von Kosten und Gewinn ist ein wichtiger Punkt, der in einem Kollektiv unbedingt gut geregelt sein muss, damit alle Beteiligten sich fair behandelt und auch wertgeschätzt fühlen.

Einkommensverteilung

In der Gruppe werden unterschiedliche Tätigkeiten von verschiedenen Personen übernommen. Die Anfangsinvestitionen und der zeitliche Einsatz jedes Einzelnen sind oft unterschiedlich. Die Verteilung der Einkünfte (oder auch das Fehlen von Einkommen – was in einem schlechten Landwirtschaftsjahr vorkommen kann) muss besprochen und formal geregelt werden.

Es stellt sich die Frage:

- Wird jede Person nach Tätigkeitsbereich, Zeitaufwand oder Investitionshöhe entlohnt? Wird die Zeit genau aufgezeichnet?

- Wie sieht es mit Solidarität in einem schlechten Jahr aus?

Diese Regeln lassen sich jederzeit anpassen.

Die Einkommensfrage ist auch ein Abwägen zwischen der Reinvestition in den Betrieb und der Auszahlung von Einkommen. Wenn man sich im Vorfeld – basierend auf den strategischen Zielen – auf Regeln einigt, kann das Konflikte vermeiden und die Entscheidungen erleichtern.

Der Umgang mit externen Einkommen (also Einkommen ausserhalb des Betriebs) wird in den Gruppen unterschiedlich gehandhabt.

Ergänzend gelten folgende Prinzipien:

- Gemeinsame Kontrolle über Ressourcen: Finanzpläne und Entscheidungen werden kollektiv getroffen.

- Transparenz: Alle finanziellen Transaktionen sollen für das gesamte Kollektiv einsehbar sein.

Je nach Wunsch der Mitglieder gibt es verschiedene Möglichkeiten, finanzielle Angelegenheiten (vertraglich) zu regeln.

Formen der Vergütung

Ein faires Vergütungsmodell braucht klare Regeln: Wer bekommt wofür Geld? Wie werden Arbeit, Kapital, Verantwortung und Risiken berücksichtigt? Einseitige Modelle, die nur auf Kapital oder nur auf Arbeit setzen, führen oft zu Spannungen oder als ungerecht empfundenen Situationen.

Aus diesen Überlegungen ergeben sich verschiedene Modelle, wie ein Kollektiv die Vergütung und Gewinnverteilung organisieren kann. Nachfolgend werden die wesentlichen Faktoren aufgeführt, die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen sind.

- Vergütung der Arbeit: Alle Mitglieder haben einen formellen Arbeitsvertrag und erhalten ein fixes Gehalt, unabhängig vom Geschäftsergebnis. Die Vergütung kann auch nach effektiv geleisteten Arbeitsstunden erfolgen.

- Kapitalbeteiligung: Gewinne werden anteilig zum eingebrachten Kapital verteilt, oder es gibt eine feste Verzinsung auf das Kapital.

- Tantiemen: Wer besondere Verantwortung übernimmt (z. B. im Verwaltungsrat oder der Geschäftsleitung), erhält eine zusätzliche Vergütung. Das honoriert Verantwortung, kann aber als Ungleichbehandlung empfunden werden. Tantiemen sind steuer- und AHV-pflichtig.

- Gemeinschaftskonto: Alle Einnahmen fliessen auf ein gemeinsames Konto, von dem die Mitglieder nach Bedarf entnehmen. Die Vergütung wird entsprechend den privaten Bedürfnissen der Mitglieder festgelegt. Dieses Modell setzt Vertrauen voraus und birgt Konfliktpotenzial, wenn die Entnahmen als unfair empfunden werden.

Meistens werden diese Modelle kombiniert. Wichtig ist, vorher zu klären, wie mit Überschüssen oder Verlusten umgegangen wird: Wer verzichtet zuerst, wenn das Geld knapp wird? Nach welchen Kriterien wird ein Gewinn verteilt: nach Arbeit, Kapital oder anderen Faktoren?

Kriterien für eine faire Vergütung

Damit ein Modell als fair gilt, sollten folgende Prinzipien eingehalten werden:

- Transparenz: Alle Löhne, Kapitaleinlagen, Gewinnanteile und Zusatzvergütungen sind für alle Kollektivmitglieder offen einsehbar. Die Verwendung und Verteilung der Gewinne ist klar geregelt.

- Nachvollziehbarkeit: Die Berechnungen der Löhne, Gewinnanteile und Tantiemen sind einfach und verständlich. Dies kann beispielsweise durch feste prozentuale Verteilungsschlüssel oder definierte Berechnungsformeln erfolgen.

- Ausgewogenheit zwischen Kapital und Arbeit: Die geleistete Arbeit wird durch einen Fixlohn oder Stundenlohn honoriert. Kapitaleinlagen werden durch Gewinnanteile abgegolten.

- Soziale Absicherung und Arbeitsverträge: Wenn im Kollektiv verschiedene Rollen und Einkommensarten existieren, ist darauf zu achten, dass alle Mitglieder im Falle von Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit oder im Alter angemessen abgesichert sind. Personen mit einem Angestelltenverhältnis sind in der Schweiz obligatorisch durch Sozialversicherungen wie AHV/IV, Pensionskasse, Unfallversicherung und Arbeitslosenversicherung geschützt. Für Mitglieder ohne Angestelltenstatus sind daher entsprechende Massnahmen zu treffen, um eine vergleichbare Absicherung sicherzustellen.

- Verantwortung und persönliche Haftung: Grundsätzlich haften GmbHs und AGs primär mit dem Gesellschaftsvermögen (OR Art. 772 ff. und OR Art. 620 ff.). Dennoch gibt es Situationen, in denen Mitglieder persönlich haftbar gemacht werden können:

- Organhaftung:

Personen in der Geschäftsleitung oder im Verwaltungsrat haften bei grober Fahrlässigkeit (OR Art. 754). - Überschreitung der Vertretungsbefugnis:

Wer Verträge ohne entsprechende Vollmacht abschliesst, kann persönlich haftbar werden. - Private Bürgschaften:

Wer sich privat für Kredite oder Schulden verbürgt, haftet mit dem eigenen Vermögen.

- Organhaftung:

Vor- und Nachteile der wichtigsten Aspekte

Vergütung der Arbeit mit Arbeitsvertrag

- Vorteil: hohe Planbarkeit, maximale Gleichheit.

- Nachteil: Kapitalbeteiligung und Risiko werden nicht honoriert.

Vergütung über Kapitalbeteiligung

- Vorteil: honoriert das finanzielle Risiko und die Verantwortung für Kapital.

- Nachteil: Personen mit geringen Kapitaleinlagen können stark benachteiligt werden, selbst wenn sie viel Arbeit leisten.

Vorstandtantiemen

- Vorteil: Honoriert Verantwortung und Entscheidungsrisiko

- Nachteil: Kann als Ungleichbehandlung wahrgenommen werden und zu Machtkonzentrationen führen, wenn nicht alle Kollektivmitglieder im Vorstand sind.

Gemeinschaftskonto

- Vorteil: Flexibel bei schwankenden Einnahmen

- Nachteil: Konfliktpotenzial, wenn Mitglieder unterschiedlich beurteilen, ob bestimmte Ausgaben oder Abhebungen gerechtfertigt sind.

Im Folgenden wird dargestellt, wie der Ein- und Ausstieg einzelner Mitglieder gestaltet werden kann und wie im Falle einer Auflösung des Kollektivs vorzugehen ist. Dabei werden die jeweiligen Vorgehensweisen betrachtet, je nachdem, ob das Kollektiv eine juristische Person gründet, den Hof in Mit- oder Gesamteigentum übernimmt oder ihn zur Bewirtschaftung pachtet.

Ein- und Ausstieg von einzelnen Mitgliedern, Auflösung vom Kollektiv

Juristische Person

Vorgehen bei Ein- und Ausstieg von Mitgliedern:

- Massgebend sind neben der Gesetzgebung (BGBB) die Regelungen in den Statuten und ggf. in Verträgen zwischen den Gesellschafter/-innen.

- Es sollte mindestens festgehalten werden, zu welchem Wert (z.B. Nennwert, Ertragswert, Verkehrswert, o.ä.) die Anteile der Gesellschaft herausgegeben bzw. weiterverkauft werden und welche Kündigungsfristen gelten bzw. in welchem Zeitraum der Anteil am Gesellschaftskapital zurückgezahlt werden muss.

- Jeder Verkauf von Anteilen ist bewilligungspflichtig, wenn das landwirtschaftliche Gewerbe das Hauptaktivum der Gesellschaft ist. [1]

[1] Wird bereits so gehandhabt und soll durch die Teilrevision des BGBB in Art. 61, Abs. 1 festgehalten werden (Teilrevision BGBB)

Vorgehen bei Auflösung der Gesellschaft bzw. Verkauf des Betriebs:

- Massgebend sind neben der Gesetzgebung (BGBB, LPG) Regelungen in den Statuten und ggf. in Verträgen zwischen den Gesellschafter/-innen.

- Es sollte mindestens festgehalten werden, wie mit dem Vermögen der Gesellschaft verfahren wird, wer welchen Anteil erhält und an wen der Betrieb weitergeht, falls er nicht verkauft wird.

- Das BGBB muss zwingend beachtet werden, da allfällige Vorkaufsrechte geltend gemacht werden könnten.

Mit- oder Gesamteigentum

Vorgehen bei Ein- und Ausstieg von Mitgliedern:

- Der Verkauf von Mit- oder Gesamteigentum bedarf der Zustimmung aller Eigentümer und erfordert immer eine Änderung im Grundbuch.

- Möchte ein Mitglied der Gesellschaft seinen Anteil verkaufen, dann muss es zuerst die Gesellschaft verlassen, was zu deren Auflösung führt, ausser es wurde vertraglich anders vereinbart (Art. 545, OR).

- Das Vorgehen beim Ausstieg von Mitgliedern sollte vertraglich geregelt werden, insbesondere in Bezug auf bereits getätigte Investitionen oder Beteiligung an den stillen Reserven des Betriebs.

- Beim Verkauf von Miteigentum gilt es allfällige Vorkaufsrechte der Miteigentümer oder verwandten Personen nach BGBB (z.B. Art. 45) zu beachten.

Vorgehen bei Auflösung der Gesellschaft bzw. Verkauf des Betriebs:

- Die Auflösung der Gesellschaft sollte vertraglich geregelt werden, insbesondere in Bezug auf eine Aufteilung des Vermögens und wer den Betrieb allenfalls weiterführt.

Pacht

Vorgehen bei Ein- und Ausstieg von Mitgliedern:

Für AG oder GmbH:

- Regelungen in den Statuten und ggf. in Verträgen zwischen den Gesellschafter/-innen.

- Es sollte mindestens festgehalten werden, zu welchem Wert die Anteile herausgegeben bzw. weiterverkauft werden und welche Kündigungsfristen gelten bzw. in welchem Zeitraum der Anteil am Gesellschaftskapital zurückgezahlt werden muss.

Für Genossenschaft oder Verein:

- Regelungen in den Statuten zum Erwerb von Anteilsscheinen (Genossenschaft) oder einer Mitgliedschaft (Verein).

- Regelungen zum Austritt aus der Genossenschaft oder Verein (z.B. Kündigungsfristen, Schriftlichkeit)

- Ein- und Ausstieg kann sehr einfach erfolgen, daher eignet sich diese Rechtsform insbesondere für Gruppen mit zahlreichen Mitgliedern, beispielsweise im Bereich der solidarischen Landwirtschaft.

Vorgehen bei Auflösung der Gesellschaft:

- Regelungen in den Statuten und ggf. in Verträgen zwischen den Gesellschafter/-innen.

- Da bei einer Pacht in der Regel nur das Betriebsinventar der juristischen Person gehört, ist das Vermögen der juristischen Person deutlich kleiner, als wenn sie den Betrieb besitzt. Dennoch sollte festgehalten werden, wie bei einer Liquidation der Gesellschaft mit dem Vermögen umgegangen wird.

Mehr Informationen zu Ein- und Ausstieg von Mitgliedern sind im Leitfaden aufgeführt.

Beziehungen zu Familien und Zusammenleben

Es gibt Kollektive, in denen Personen zur gleichen Familie gehören oder ein Paar sind. Es gibt auch Kollektive, in denen einige oder alle gemeinsam wohnen.

Gerade in der landwirtschaftlichen Tätigkeit ist die Verbindung von Berufs- und Privatleben ein ständiges Thema.

Jede Person und jedes Kollektiv entwickelt im Laufe der Zeit eine passende Arbeitsweise, die auf folgenden Grundprinzipien basiert:

- Transparente Kommunikation

- Vorab definierte Regeln

- Eine finanzielle Aufteilung, die von allen als gerecht empfunden wird

Diese Prinzipien helfen, das Zusammenleben und -arbeiten auf gesunde und nachhaltige Weise zu gestalten.

Hinweise, Ergänzungen, Anregungen und Kommentare nehmen wir gerne entgegen →

Impressum

Titelbild: AGRIDEA

Grafiken: Orlando Scholz, AGRIDEA

Fachliche Mitarbeit:

- Till Graf

- Magali Lacam, AGRIDEA

- Orlando Scholz, AGRIDEA

Redaktionelle Mitarbeit:

- Florian Peyer, AGRIDEA