Regionalprodukte: Ansätze zur Förderung und Unterscheidung

- Beitragsautor Von Astrid Gerz (AGRIDEA), Franziska Hoffet (AGRIDEA), Sanzio Rombini (AGRIDEA)

- Beitragsdatum 20.09.2023 (aktualisiert am 24.03.2025)

Inhaltsverzeichnis

Die vom Bund anerkannten Initiativen und Ansätze zur Auslobung von Regionalprodukten sind meist dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) angegliedert und profitieren von der Absatzförderung, d.h. von einer subsidiären Unterstützung für kollektive Marketingaktivitäten zur Förderung des Absatzes von Schweizer Landwirtschaftsprodukten (Art. 12 LwG).

Das Inventar des kulinarischen Erbes der Schweiz hat während vier Jahren mehr als 400 Produkte beschrieben. Es wurde vom Bund als Auftraggeber des Projekts initiiert. Ein interdisziplinäres Forscherteam führte von 2005 bis 2008 in Zusammenarbeit mit den Kantonen und Ernährungsspezialist/innen die Arbeiten für das Inventar durch.

Ziel des Inventars war es, zum ersten Mal auf nationaler Ebene und über Kantons- und Regionalgrenzen hinweg traditionelle Lebensmittel, ihre Merkmale, ihre Geschichte und ihre Produktionsweise zu erfassen. Im Vordergrund stehen verarbeitete Produkte; einige wenige unverarbeitete Produkte mit einer besonders hohen regionalen und kulturellen Verankerung sind ebenfalls im Inventar vertreten. Hinweise auf Gerichte und Rezepte sind in einigen Produktbeschreibungen enthalten, sind aber ebenso wie Weine nicht im Inventar als Kategorien erfasst.

Die Kriterien für die Auswahl von Produkten in der Inventarliste sind folgende:

- eine Tradition von mindestens einer Generation (d. h. sie wurden weitergegeben und werden daher seit 40 Jahren ohne Unterbrechung produziert);

- Produkte, die auch heute konsumiert, produziert und erhältlich sind;

- Produkte, die einen besonderen Bezug zur Schweiz haben, sei es durch ihre Herstellungsweise, besondere Essgewohnheiten oder spezifische lokale Sorten oder Rassen.

Die Produkt-Steckbriefe stehen der Öffentlichkeit auf der Website www.patrimoineculinaire.ch auf Deutsch, Französisch oder Italienisch zur Verfügung. Sie enthalten einen geschichtlichen Hintergrund sowie eine fachliche und sozioökonomische Analyse der Produkte. Die gesammelten Informationen unterstreichen das kollektive Wissen und erwähnen gleichzeitig die bestehenden regionalen Unterschiede. Die im Internet verfügbare interaktive Datenbank ermöglicht die Suche nach Stichwörtern, Regionen oder Produktkategorien oder einer Kombination dieser Suchoptionen.

Die Schweiz wir generell als Land mit einer starken Käsetradition identifiziert. Das Inventar verdeutlicht jedoch die Vielfalt von Backwaren (43%) und Fleischprodukten (20%), während Käse und Milchprodukte «nur» 10 % der erfassten Produkte ausmachen. Man findet sowohl geografisch klar eingegrenzte, regionale Produkte (z. B. die Randenwurst), aber auch Produkte des täglichen Bedarfs (das Birchermüesli) oder industrielle Produkte wie Sugus®, die im ganzen Land und sogar darüber hinaus verbreitet sind.

Seit 2022 gibt es dieses Erbe auch als Buch in einer französischen Gesamtausgabe. Mit über 450 typischen Produkten aus allen Regionen des Landes beschreibt dieses Buch detailliert die Geschichte und Herkunft jeder einzelnen Köstlichkeit, gespickt mit Anekdoten.

Viele der im Inventar aufgeführten Produkte sind bei den regionalen und kantonalen Absatzförderungsorganisationen für Regionalprodukte erhältlich.

Innerhalb der Regionalprodukte differenzieren sich die Produkte mit AOP und IGP durch ein öffentliches Registrierungsverfahren, das einen rechtlichen Schutz vor Namensmissbrauch bietet. Sie zeichnen sich durch ihre Reputation, ihr klar definiertes geografisches Herkunftsgebiet, ihre kollektive Organisation (Branchenverbände, Sortenorganisationen,) und ihr Exportpotenzial aus. Im folgenden Abschnitt werden die Grundlagen des Registrierungssystems für diese Qualitätszeichen erläutert, die durch das Schweizer Gesetz geschützt sind.

Für Produkte mit geographischen Angaben werden im deutschen Raum die französischen Abkürzungen benutzt, daher verwenden wir auch in dieser Publikation die französischen Abkürzungen:

- Produkte mit geschützter Ursprungsbezeichnung: AOP (appellation d’origine protégée); GUB (geschützte geografische Ursprungsbezeichnung)

- Produkte mit geschützter geografischer Angabe: IGP (indication geographique protégée); GGA (geschützte geografische Angabe)

Die öffentliche Eintragung von AOP und IGP-Produkten garantiert die folgenden zwei Bedingungen:

Typizität (Französisch: typicité) in Verbindung zu einem bestimmten Gebiet (Französisch: Terroir), die das Produkt klar von seinen Konkurrenzprodukten unterscheidet. Die Typizität kann sich aus den geografischen Eigenschaften (Klima, Boden usw.) und/oder dem traditionellen Produktions- und Verarbeitungsweisen ergeben.

Die Typizität und die spezifische Qualität werden in der Regel durch die Untersuchung der Herstellungsverfahren und durch organoleptische Blindtests von Expert/innen beurteilt, die, wenn möglich, durch chemische Laboranalysen ergänzt werden.

Ein beim Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) hinterlegtes Pflichtenheft definiert den Namen des Produktes und dessen Produktionsgebiet, regelt die Produktionsverfahren der Rohstoffe, sowie die Verarbeitungsschritte, und verbietet Praktiken, die die Qualität, aber auch die Identität und die typischen Eigenschaften des Produkts beeinträchtigen können. Dieses Pflichtenheft wird von einer repräsentativen Gruppe von Fachleuten der Wertschöpfungskette definiert und beim BLW mit dem Eintragungsgesuch eingereicht. Anlehnend an die Verordnung der Europäischen Union (EWG 2081/92) ist das kollektive Vorgehen der Produzent/innen und/oder Verarbeiter Grundvoraussetzung für den Eintrag einer AOP oder IGP (GUB/GGA-Verordnung 1997), d. h. nur eine für die Wertschöpfungskette repräsentative Gruppierung (Sortenorganisation, Produzentenorganisation oder Branchenverband), ist berechtigt, ein Eintragungsgesuch zu stellen. Es ist in der Tat ausgeschlossen, eine AOP oder IGP für Produkte zu erhalten, die von einem einzigen Unternehmen, einer Einzelperson oder einer Handvoll von Akteuren der Wertschöpfungskette hergestellt werden.

Anerkennung des Produkts durch die Konsumentinnen und Konsumenten. Der Name des Produktes ist Vertrauensträger. Er wird von den Konsumentinnen und Konsumenten sowie anderen Abnehmern des Produkts wie Restaurants oder weiterverarbeitenden Betrieben mit der auf seine Herkunft zurückzuführenden Qualität assoziiert. Diese Reputation muss bereits vor der Registrierung bestehen. Die Kontrolle und Zertifizierung des Produkts durch eine unabhängige Zertifizierungsstelle garantiert den Konsumenten/innen die Echtheit und die besondere Qualität des Produkts.

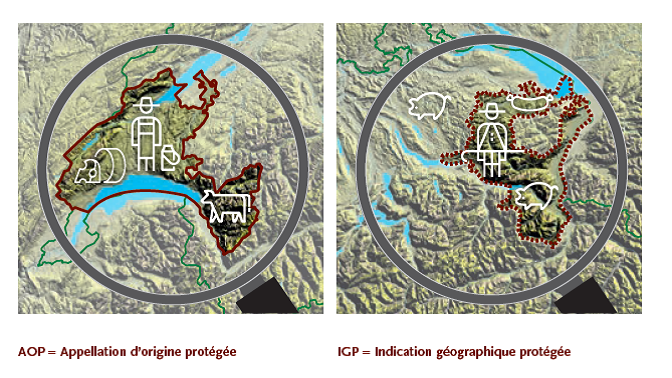

Textbox: Unterscheidung zwischen AOP und IGP

Sowohl im Schweizer als auch im europäischen Recht wird zwischen AOP- und IGP-Produkten unterschieden, die beide einen starken Bezug zu ihrer Ursprungsregion aufweisen:

Geschützte Ursprungsbezeichnung AOP: Die AOP (appellation d’origine protégée) ist Produkten vorbehalten, bei denen sämtliche Produktionsschritte nach einem anerkannten Verfahren und Know-how in einem abgegrenzten geografischen Gebiet erfolgen. Sie verdanken ihre typischen Eigenschaften den menschlichen und natürlichen Faktoren in diesem Herkunftsgebiet. Bei den Schweizer AOP-Käsesorten beispielsweise müssen die Milchproduktion, die Verarbeitung zu Käse und die Käsereifung in derselben Ursprungsregion stattfinden.

Geschützte geografische Angabe IGP: Die IGP zeichnet Produkte aus, bei denen mindestens ein Schritt des Produktionsprozesses – in der Regel die Verarbeitung – in einem definierten geografischen Gebiet stattfindet. Die in der Schweiz registrierten IGP sind bislang nur verarbeitete Produkte (insbesondere Fleisch- und Wurstspezialitäten), deren spezifischen Eigenschaften überwiegend auf das traditionelle Know-how der Verarbeiter zurückzuführen sind.

Die Die Produktbezeichnung ist in der Regel ein geografischer Name (z. B. Emmentaler) oder eine Gattungsbezeichnung, der ein geografischer Name folgt (z. B. Walliser Trockenfleisch. Es können auch traditionelle Bezeichnungen einer bestimmten Region registriert werden (z. B. Bloderkäse).

Die AOP oder IGP kann grundsätzlich von allen Produzent/innen oder Verarbeiter/innen verwendet werden, die sich im festgelegten geografischen Gebiet befinden und sich an das Pflichtenheft halten.

Welche Anreize und Wirkungen einer AOP-IGP für die Wertschöpfungsketten?

Die Herstellung eines Produkts mit Ursprungsbezeichnung erfordert ein besonderes Know-how. Diese Produkte zeichnen sich durch eine hohe Qualität und einen typischen Charakter aus, welche mit ihrer Herkunft verbunden sind; es sind zeitlose und traditionelle Produkte. Die Schweiz hat bis heute (Mai 2024) 41 Produkte mit Schweizer Ursprung registriert, davon 25 als AOP und 16 als IGP. Unter den AOP. befinden sich mehrheitlich Käse (12), Spirituosen (4), Backwaren (2), Produkte pflanzlichen Ursprungs (5) und seit kurzem (Mai 2021) die ersten Fleischprodukte (2). Bei den 16 IGP handelt es sich um Fleischprodukte (15) und einer Backware. Hinzu kommt ein ausländisches IGP- Produkt, der «Café de Colombia».

Eine Studie, die 2017 anlässlich des 20. Jahrestages der Einführung der GUB/GGA-Verordnung in der Schweiz durchgeführt wurde, beleuchtete sowohl die Motivationen als auch die Wirkungen der Registrierung und damit des Schutzes eines Produkts durch eine AOP oder IGP1.

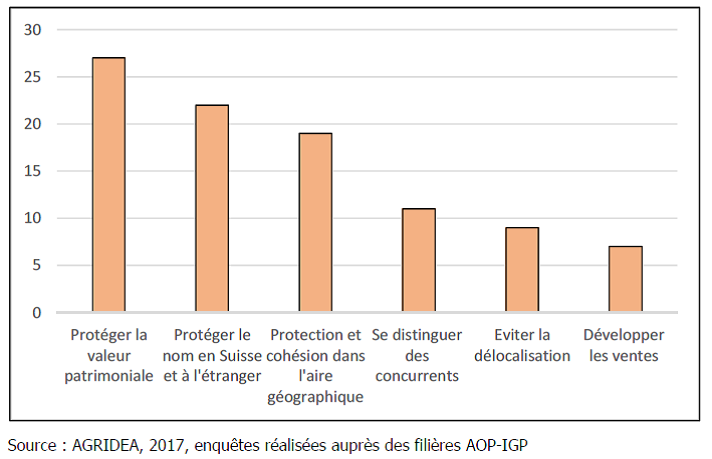

Entgegen der Annahme, dass rein wirtschaftliche Gründe im Vordergrund stehen, wenn es darum geht ein Produkt als AOP oder IGP schützen zu lassen, gibt es für Landwirt/innen und Verarbeiter/innen wichtigere Motivationen: der Schutz und die Bewahrung eines regionalen Erbes, die Bekämpfung von Nachahmungen im In- und Ausland dank der rechtlich geschützten Bezeichnung, die Aufrechterhaltung eines guten Zusammenhalts innerhalb der Wertschöpfungskette, die Abhebung von der Konkurrenz, sowie die Auslagerung der Produktion.

Die folgende Abbildung zeigt die, von den befragten Akteuren der 32 AOP-IGP Wertschöpfungsketten identifizierten sechs Hauptgründe, nach ihrer Bedeutung (Reihenfolge der Nennung).

Abbildung 7: Hauptgründe für die Eintragung eines Produkts als AOP oder IGP. (in % der Gesamtpunktzahl)

Die Studie zeigte mehrere sozioökonomische Effekte der AOP-IGP Produkte. So wurde die wirtschaftliche Bedeutung in Form von Verbraucherumsätzen auf fast 1,6 Mrd. CHF geschätzt, wobei die Umsätze, die durch die seit 2018 neu eingetragenen Produkte generiert wurden, nicht berücksichtigt sind (4 AOP und 5 IGP).

Die positiven Auswirkungen auf den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen innerhalb der Wertschöpfungsketten sind ebenfalls beträchtlich. Rund 10 000 landwirtschaftliche Betriebe produzieren Rohstoffe für 1 662 Verarbeitungsbetriebe. Diese machen 15 000 Arbeitsplätze in Vollzeitäquivalenten aus (Zahlen von 2017). Hinzu kommen weitere Nebeneffekte wie beispielsweise die Attraktivität der Herkunftsregionen für Einwohner/innen und Tourist/innen, die Erhaltung von Arbeitsplätzen in dezentralen Regionen, die Stärkung der lokalen Identität oder die Pflege typischer Landschaften.

Weitere Informationen :

Bundesamt für Landwirtschaft: Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben

Schweizerische Vereinigung der AOP-IGP

Verordnung über die Unterstützung der Absatzförderung für landwirtschaftliche Erzeugnisse (LAfV).

Im Gegensatz zur Europäischen Union oder Frankreich gibt es in der Schweiz kein öffentliches Logo, sondern das private Logo der Schweizerischen Vereinigung der AOP-IGP (siehe Abbildung 5). Nur die Mitglieder der Vereinigung haben das Recht, diese Logos für ihre Spezialitäten sowie für ihre Werbe- und Marketingaktivitäten zu verwenden.

Der Weg über eine AOP-IGP: Grenzen und Alternativen

Trotz der sozioökonomischen Vorteile einer AOP-IGP ist diese Strategie für viele Produkte aufgrund verschiedener Faktoren ungeeignet: unzureichende Grösse der Wertschöpfungskette (Anzahl der Produzent/innen und des Produktionsvolumens), nicht klar begrenztes geografisches Produktionsgebiet, mangelnde historische Verankerung, heterogene Praktiken die es nicht erlauben ein gemeinsames Pflichtenheft zu erarbeiten, fehlendes Kollektiv (repräsentative Gruppierung) oder auch eine Präferenz der Akteure der Wertschöpfungsketten für andere Verfahren um ihre Produkte zu differenzieren und zu schützen.

Als Alternativen zur AOP-IGP gibt es die Möglichkeit einer Kollektivmarke, einer Individualmarke, oder Regionalmarke. Staatliche Labels, wie das Produktelabel der Schweizer Pärke oder das Label «Berg und Alp», sind weitere Möglichkeiten, um Produkte auszuzeichnen, welche die jeweiligen Anforderungen in den Bundesverordnungen erfüllen. Diese Kennzeichnungen und Labels können auf dem gleichen Produkt kombiniert ausgelobt werden.

Zusammensetzung und geografische Verteilung der regionalen & überregionalen Vermarktungsorganisationen

Die Vermarktungsorganisationen von Regionalprodukten bündeln eine Produktpalette aus einer bestimmten Region und bezwecken den Verkauf dieser Produkte fördern. Sie fungieren als Koordinatoren und Dienstleister für die Produzentinnen und Produzenten der jeweiligen Region, mit dem Ziel, die Wertschöpfung in der Landwirtschaft und in der Region zu erhalten oder zu steigern. Zu diesem Zweck wird die Verkaufsförderung (Marketing & Kommunikation) für regionale Spezialitäten gemeinsam durchgeführt. Diese Organisationen sind glaubwürdige und nachhaltige Nischen, die durch Kontrollen und Zertifizierung der Produkte, deren Authentizität, Qualität und Rückverfolgbarkeit garantieren.

Die vier überregionalen Organisationen vereinen schweizweit über 30 Regionalmarken, namentlich regio.garantie Romandie (vorher: Pays Romand – Pays Gourmand), Das Beste der Region, alpinavera und Culinarium. Folgende Karte (Abbildung 6) zeigt deren räumliche Abdeckung.

Die Dachorganisation Pays Romand-Pays Gourmand, seit Mai 2023 neu regio.garantie Romandie, ist die überregionale Organisation in der Westschweiz. Sie vereint alle Regionalmarken der sechs Westschweizer Kantone und des Berner Jura, mit insgesamt über 5 300 Regionalprodukten.

Das Beste der Region, eine der drei überregionalen Organisationen in der Deutschschweiz, vereint 12 Regionalmarken mit über 5 500 Produkten.

alpinavera, umfasst die Regionalprodukte aus den drei Deutschschweizer Kantonen Graubünden, Uri und Glarus sowie dem Tessin, mit über 2 900 zertifizierten Regionalprodukten.

Trägerverein Culinarium, dieser hat sowohl den Status einer regionalen als auch einer überregionalen Organisation und deckt das grosse Gebiet der Nordostschweiz ab, mit den Regionen St. Gallen-Bodensee, Toggenburg, Sarganserland, Werdenberg, Rheintal, Zürichsee Linth, Liechtenstein, Thurgau, Schaffhausen und Appenzell, die zusammen rund 4 800 zertifizierte Produkte vereinen. (Quelle Zahlen: Webseite regio.garantie 2024)

Aufgaben, Funktionsweise und Richtlinien

Überregionale Organisationen haben als Dach- und Koordinationsstrukturen der regionalen Organisationen das Ziel, regionale Produkte zu kommunizieren und deren Absatz zu fördern.

Sie bieten ihren Mitgliedern gemeinsame Kommunikations- und Marketingstrategien an, übernehmen die Koordination und das Management überregionaler Projekte (Planung, Monitoring, Finanzverwaltung usw.) und bieten gemeinsame Dienstleistungen an (Website und einheitliches grafisches Design, Werbematerial, Medienkampagnen usw.). Die überregionalen Koordinationsbüros (Geschäftsstellen) fungieren als Vermittler, Informationsschalter und Anlaufstelle für Regionalmarken, aber auch für Partnerorganisationen, Medien und Konsument/innen.

Auf nationaler Ebene bilden diese vier überregionalen Organisationen seit 2015 den Verein Schweizer Regionalprodukte (VSR), eine unabhängige, politisch neutrale Struktur und eine Anlaufstelle für Akteure, die im Bereich Inwertsetzung und Vermarktung von Regionalprodukten engagiert sind, darunter Vertreter aus Handel, Schweizer Pärken und Konsumentenorganisationen.

Der Verein ist Eigentümer der Richtlinien für Regionalprodukte, die am 1. Januar 2016 landesweit in Kraft getreten sind. Diese besagen, dass bei nicht zusammengesetzten Produkten 100 % der Rohstoffe aus der Region stammen müssen. Bei zusammengesetzten Produkten müssen mindestens 80 % der Rohstoffe aus der regionalen Landwirtschaft stammen wobei die Hauptzutat zu 100% aus der Region stammen muss. Darüber hinaus müssen bei allen Regionalprodukten, mindestens 2/3 der Wertschöpfung in der Region anfallen. Wer ein mit dem Gütesiegel regio.garantie & Regionalmarke ausgelobtes Produkt kauft, kann sicher sein, dass dieses entsprechend der in den nationalen Richtlinien festgelegten Kriterien kontrolliert und zertifiziert worden ist.

Im Jahr 2024 liegt die Zahl der «regio.garantie»-zertifizierten Produkte bei rund 18 500 und die Zahl der Produzent/innen bei über 2 800. Das gemeinsame Gütesiegel mit dem roten Punkt in Verbindung mit einer regionalen Marke ermöglicht es den Konsument/innen, authentische Regionalprodukte zu erkennen, deren Herkunft zertifiziert und deren Rückverfolgbarkeit sichergestellt ist.

Diese verschiedenen Organisationen werden vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) gemäss derVerordnung über dieUnterstützung der Absatzförderung für Landwirtschaftsprodukte(Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung, LAfV) finanziell unterstützt. Diese Verordnung hat zum Ziel, durch Kommunikation die Präferenz der Konsument/innen für Produkte aus der Schweizer Landwirtschaft zu fördern.

Kontrollen und Zertifizierung von Regionalprodukten

Die Kontrollen und Zertifizierungen von Regionalprodukten, AOP und IGP-Produkte inbegriffen, in der Schweiz erfolgt entweder über die Interkantonale Zertifizierungsstelle (OIC) oder über andere Zertifizierungsstellen, insbesondere q.inspecta (Alpinavera) und procert (Culinarium). Die AOP-IGP Sortenorganisationen/ Gruppierungen sind ebenfalls frei ihre Zertifizierungsstelle zu wählen (i.d.R. OIC oder Procert). Diese sind im Pflichtenheft in einem spezifischen Artikel genannt.

In der Westschweiz wurde mit dem Ziel, die Kosten so weit wie möglich zu senken, ein gemeinsames und einheitliches System ausgearbeitet, in Abstimmung mit den regionalen Marken. Seit 2014 verwenden alle Produkte, die bei den Westschweizer Regionalmarken angemeldet sind, die Zertifizierung als starkes kommerzielles Argument, indem das Logo der Zertifizierungsstelle auf den Produktetiketten deutlich sichtbar angebracht wird.

Abschliessend: Die Liste der in den vorangegangenen Kapiteln behandelten Ansätzen und Initiativen die sich für regionale, saisonale und nachhaltige Produkte und Ernährung in der Schweiz einsetzen ist bei weitem nicht vollständig, Zwei Organisationen von nationaler Bedeutung sind an dieser Stelle noch erwähnenswert:

Die Stiftung «Fondation pour la Promotion du Goût», die 2015 gegründet wurde und unter demselben Dach mehrere Projekte zur Erhaltung der Vielfalt der Lebensmittel und zur Förderung des «guten Essens» vereint, darunter die berühmte Veranstaltung «Schweizer Genusswoche».

Der Verein Slow Food Schweiz wurde 1993 gegründet und hat heute fast 3000 Mitglieder im ganzen Land, die sich für gute, saubere und faire Lebensmittel einsetzen. Slow Food Schweiz ist Teil der weltweiten Bewegung, die in über 160 Ländern vertreten ist.

Wichtigste Veranstaltungen

In der Schweiz und anderswo gibt es zahlreiche Veranstaltungen und Events, die regionale Produkte hervorheben und den direkten Kontakt zwischen Produzent/innen und Konsument/innen fördern. Messen und Ausstellungen (Olma, Gourmesse..), Feste und Märkte (Slowfoodmarket, Alpkäsemärkte,..), Traditionen und Bräuche (Désalpes, la Benichon, ..) rund um die Ernährung und die Landwirtschaft bestimmen den Rhythmus der Jahreszeiten und das Leben in den verschiedenen Regionen der Schweiz. Nachfolgend werden drei Veranstaltungen von nationaler Bedeutung vorgestellt, die es erlauben, den Reichtum der regionalen kulinarischen Spezialitäten zu entdecken und sich mit den Produzentinnen und Produzenten auszutauschen.

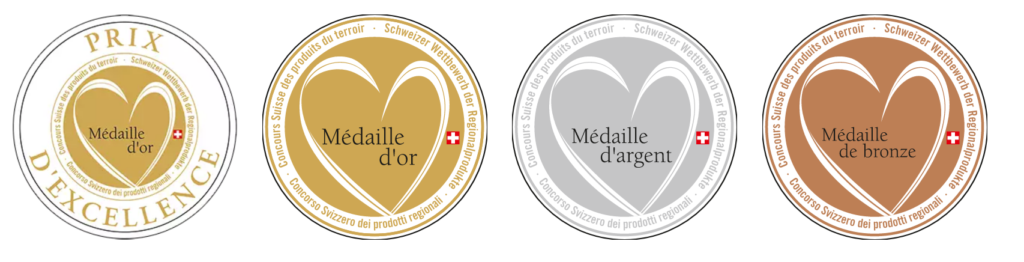

Der Schweizer Wettbewerb der Regionalprodukte, der sich stark am französischen «Concours Général Agricole» orientiert, hat sich zum Ziel gesetzt, direkte Kontakte zwischen Produzent/innen und Konsument/innen zu fördern und die Öffentlichkeit die besten Produkte der Schweizer Regionen entdecken zu lassen. Mit diesem nationalen Wettbewerb, der verschiedene Produkttypen umfasst, können die Produzentinnen und Produzenten ihr Know-how bekannt machen und anerkennen, indem sie ihre Produkte einer Jury vorlegen, die sich aus Konsumentinnen und Konsumenten, Degustationsexperten, Produzentinnen und Vertretern des Gastgewerbes zusammensetzt. Dieser nationale Wettbewerb fördert somit gleichzeitig die Qualität, die Authentizität, das Know-how und die Innovation der Schweizer Regionalprodukte sowie den Wetteifer zwischen den Produzent/innen.

Der Wettbewerb wird seit 2005 alle zwei Jahre von der Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) mit der Unterstützung zahlreicher öffentlicher und privater Partner organisiert. Damit Produkte am Wettbewerb zugelassen werden, müssen sie die auf nationaler Ebene in den Richtlinien der Regionalprodukte festgelegten Anforderungen erfüllen (vgl. Tabelle 2). Der Wettbewerb ist mit dem Markt der Regionalprodukte gekoppelt, der ebenfalls in Delémont-Courtemelon stattfindet und den Konsument/innen die Möglichkeit bietet, Produzent/innen zu treffen, eine breite Palette an regionalen Produkten zu entdecken und zu kaufen, darunter auch Produkte, die am Wettbewerb teilnehmen oder teilgenommen haben und prämiert wurden. Die besten Produkte jeder Kategorie werden aufgrund ihrer organoleptischen Eigenschaften mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen ausgezeichnet.

Diese Messe ist zu einem Muss geworden, um Regionalprodukte und Produzent/innen zu entdecken. Diese jährliche Veranstaltung wurde Ende der 1990er Jahre ins Leben gerufen und bietet jedes Jahr im Herbst im Espace Gruyère in Bulle rund 300 Produzent/innen sowie etwa 5 000 Regionalprodukten aus rund 20 Schweizer Kantonen ein Schaufenster. Während der viertägigen Veranstaltung, die jedes Jahr rund 40 000 Besucher/innen anzieht, stehen Animationen und Vorführungen rund um Geschmack und Aromen auf dem Programm, wie z. B. der Amuse-Bouche und seine Geschmacksschule für die Kleinsten, Kochworkshops oder die Arène Gourmande für alle Altersgruppen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website.

Diese Veranstaltung wurde 2001 vom ehemaligen Nationalrat Josef Zisyadis ins Leben gerufen, um den Geschmack und die Authentizität des kulinarischen Erbes der Schweiz besser zu wahren. Zunächst nur in der Romandie, mit Morges als erster Genussstadt im Jahr 2002, findet die Genusswoche heute in allen Regionen der Schweiz statt. Jedes Jahr im September finden während zehn Tagen in der ganzen Schweiz zahlreiche Veranstaltungen statt, um authentische und hochwertige Produkte zu fördern und die Geselligkeit bei Tisch zu feiern. Über kulinarische Entdeckungen, Vorträge über unser Verhältnis zum Essen, Präsentationen und Workshops soll das Bewusstsein für die «Gaumenfreuden» (Essensgenuss) und das Bewusstsein für die Herkunft unserer Lebensmittel geschärft werden, insbesondere auch bei Kindern. Jedes Jahr wird ein Pate oder eine Patin ernannt, und eine Stadt des Geschmacks wird nach einer Bewerbung durch ein Ad-hoc-Komitee ausgewählt. Diese Stadt ist die bevorzugte Botschafterin der Woche des Geschmacks und richtet die Abschlusszeremonie der jährlichen Ausgabe aus. Weitere Informationen finden Sie in der Charta der Veranstaltung und auf ihrer Website.

Schlussfolgerung

Regionalprodukte sind kantonale, regionale und nationale Reichtümer. Sie tragen diskret zur Lebensqualität der Bewohner/innen und zum herzlichen und freundlichen Empfang der Besucher/innen (Geschäftsreisende, Touristen, etc.) bei. Es handelt sich eine sehr umfangreiche «Produktwelt» mit verschwommenen Grenzen. Die Bemühungen, die unternommen werden, um diese Produkte zu identifizieren, zu zertifizieren und ihre aussergewöhnliche Qualität zu garantieren, sind begrüssenswert. Das Ziel besteht darin, die Anerkennung und die wirtschaftliche Aufwertung dieser Produkte zu erhöhen. Denn sie sind im Einzelnen zwar klein, aber gebündelt sowohl wirtschaftlich als auch sozial von grosser Bedeutung. Die Tatsache, dass es bisher gelungen ist, dieses Fachwissen zu erhalten, darf nicht zu der Annahme verleiten, dass dies immer so bleiben wird. Die öffentlichen Behörden auf kantonaler und nationaler Ebene müssen sich entschieden dafür einsetzen, dass diese Produkte zur Freude und zum Wohlbefinden aller an die nächsten Generationen weitergegeben werden.

Quellen

Broschüre (F, D, I): DIE SCHWEIZER AOP-IGP:RÜCKBLICK AUF – AGRIDEA (abacuscity.ch)

Detaillierter Bericht in Französisch: Les AOP & IGP suisses : regards sur – AGRIDEA (abacuscity.ch)