Restauration collective dans les cantons suisses, mesures et initiatives

La restauration collective

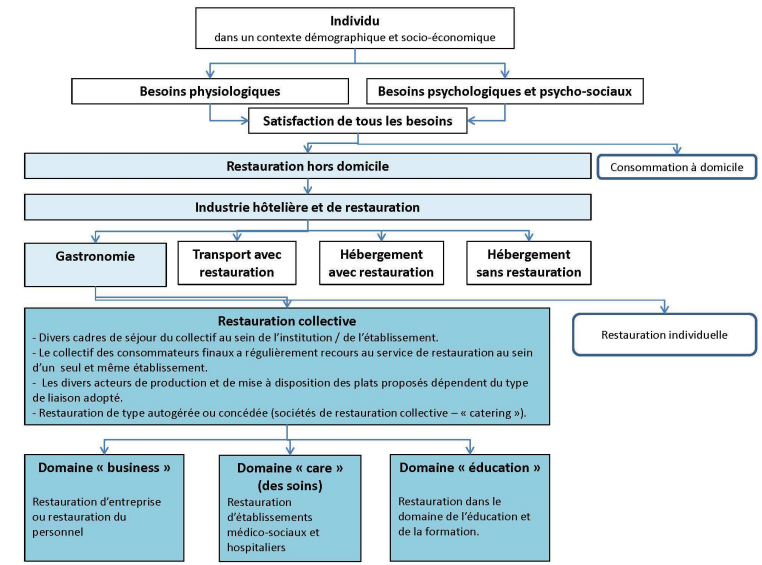

La restauration collective englobe toutes les activités visant à préparer et fournir des repas aux personnes travaillant ou résidant dans des collectivités, telles que les entreprises, les administrations locales et nationales, les crèches, les établissements scolaires, les hôpitaux, ainsi que les structures sociales et médico-sociales accueillant des personnes âgées ou handicapées. Elle inclut également tous les autres organismes, publics et privés, qui assurent l’alimentation de leurs membres, comme les forces armées, les prisons, l’éducation surveillée et les communautés religieuses.

Le coût d’un repas en restauration collective pour le convive doit être nécessairement inférieur à celui des restaurants similaires accessibles au public. Avoir accès à des repas à prix réduit sur le lieu de travail ou de résidence constitue un avantage social pour les membres des collectivités et représente un aspect essentiel de leur politique sociale.

Schéma : la restauration collective dans le contexte de la restauration à domicile

Les systèmes de restauration collective observés

Il existe trois grands systèmes de restauration collective1 qui influencent le pouvoir décisionnel de l’approvisionnement de la cuisine.

L’autogestion

L’autogestion se distingue par la présence d’un chef de cuisine placé sous la supervision directe du chef d’établissement. Ce chef de cuisine est responsable de la planification des menus et de la stratégie d’approvisionnement, tout en gérant un budget annuel. Ce modèle est très courant dans les établissements médico-sociaux (EMS) et les écoles, souvent avec des partenariats, comme une cuisine d’EMS fournissant des repas en liaison chaude à des écoles et établissements parascolaires.

La gestion directe avec demande d’offres sur invitation

La gestion directe (ou interne) s’applique aux unités de restauration de grande taille, qui se regroupent pour les achats, employant un cuisinier et généralement un responsable des achats. Elles s’approvisionnent auprès de divers fournisseurs, souvent par le biais d’appels d’offres pour une période déterminée en fonction du type de produit. Ce mode de gestion concerne les hôpitaux, les prisons, ainsi qu’une partie des cuisines relevant de l’autorité publique pour le périscolaire, l’enseignement primaire et secondaire.

La gestion concédée (gestion externe ou sous mandat)

Ce système repose sur l’appel à un exploitant externe, tel qu’une société de restauration collective spécialisée ou un gérant privé, qui prend en charge l’ensemble des prestations du restaurant.

La gestion concédée peut varier en fonction des établissements et des sociétés de restauration :

- Les repas sont préparés hors site et livrés au restaurant (cuisines de finition).

- Les repas sont cuisinés sur place avec une équipe de cuisine réduite, privilégiant les achats en 4e gamme (cuisine de production).

- Le gérant du site a une liberté totale pour choisir ses fournisseurs et ses produits, validant ses choix auprès de sa hiérarchie.

Les fournisseurs sont généralement agréés par la centrale d’achats, qui les sélectionne en fonction de leur capacité à respecter les règles d’assurance qualité et de traçabilité, ainsi qu’à assurer un approvisionnement régulier en quantité et en qualité. Les chefs de cuisine passent commande à la centrale d’achats mais sont livrés directement par les fournisseurs.

La société de restauration obtient un établissement pour plusieurs années après un appel d’offres du commanditaire. Les deux parties sont liées par un contrat d’exploitation où le commanditaire peut spécifier des demandes particulières, comme le service bilingue, la formation d’apprentis ou l’affiliation à Fourchette verte. Un approvisionnement en produits locaux est également possible (viande, pain, jus de pommes artisanal…), mais uniquement sur demande expresse du commanditaire.

Achat de produits de proximité

Selon une étude menée par AGRIDEA en 2012 sur les 6 cantons romands, les pratiques d’achat privilégient parfois les fournisseurs locaux2. Cela concerne plus spécifiquement le système d’autogestion et de gestion directe avec demande d’offres sur invitation.

L’approvisionnement en produits de proximité dans la restauration collective apportent de nombreux bénéfices sociaux, environnementaux et économiques.

Contribution à une alimentation durable

S’approvisionner local réduit les distances de transport. Bien que réduire la distance d’approvisionnement pèse peu sur le bilan environnemental des produits de manière directe, la proximité entre acteurs est un élément déterminant de la performance environnementale de la chaîne d’approvisionnement. En effet, grâce à la coordination et la confiance interacteurs, il est possible d’adapter les menus à une production agricole sobre et de saison, de limiter les pertes et le gaspillage sur la chaîne d’approvisionnement ou encore de travailler sur la réduction des emballages de transport3.

Les modes de productions suisses soumis aux prestation écologiques requises (PER) permettent de contribuer à une agriculture à haute valeur écologique. De plus, il existe différents labels proposant des garanties supplémentaires (SUISSE GARANTIE, IP-SUISSE, Bio).

Soutien à l’économie et à la culture locale

L’approvisionnement local permet d’augmenter les parts de marché pour les produits agricoles régionaux et la valeur ajoutée dans le canton. Cela contribue notamment au maintien d’un tissu vivant de familles paysannes et d’entreprises régionales (boucheries, grossistes, fromageries …) et de savoir-faire traditionnels pour la transformation des produits (AOP IGP).

Contribution à une alimentation de qualité

La proximité renforce par ailleurs la sécurité alimentaire. Il est en effet difficile de contrôler à distance les pratiques de production et de transformation dans des filières longues et complexes. Les liens directs entre agricultures et cuisines, mais également les filières régionales courtes montrent l’intérêt à construire des relations commerciales sur la durée pour mieux maîtriser la qualité et la sécurité des ingrédients.

Enfin, la fraîcheur et la récolte à maturité des produits, un plus grand respect de la saisonnalité des cultures ont des effets nutritionnels avérés. La proximité permet aussi d’éviter l’utilisation de conservateurs pour les produits de 4e gamme.

Périmètre du projet : Cantons de Zurich, Zoug, Schwyz, Schaffhouse et certaines parties des cantons d’Argovie, Lucerne, St-Gall et Thurgovie.

L’objectif du projet était de promouvoir l’utilisation de produits régionaux dans les services de restauration collective du secteur public. A cette fin, les décideurs concernés ont été sensibilisés à ce sujet. Le projet a été mis en œuvre dans le cadre du programme pilote Territoire d’action économique (PHR Économie) du SECO.

Plus d’informations sur le projet : « Approvisionnement durable et de plus en plus régional de la restauration collective ».

Mesures et initiatives au sein des villes suisses

Certaines villes en Suisse sont très actives au sujet de la durabilité pour la restauration collective. Des études ont été menées par le Centre pour le Développement et l’Environnement de l’Université de Berne. Les résultats sont disponibles sur leur site internet : Nachhaltigkeitsforschung: Städte für nachhaltige Ernährungssysteme – Centre for Development and Environment (CDE)

Il existe également une Charte des villes et communes suisses pour une alimentation durable. Le lancement de cette Charte e a eu lieu le 4 mars 2025 lors de la conférence sur « Le rôle des villes dans les systèmes alimentaires durables ».

En l’approuvant, les villes et communes signataires affirment ensemble leur engagement politique en faveur de la transition vers des systèmes alimentaires plus durables.

Confédération : Stratégie Climat pour l’agriculture et l’alimentation 2050

La Stratégie Climat pour l’agriculture et l’alimentation 2050, élaborée conjointement par trois offices fédéraux (OFAG, OSAV et OFEV), vise à renforcer la capacité d’adaptation de l’agriculture et du secteur agroalimentaire face aux changements climatiques. Elle a également pour objectif de diminuer les émissions produites par ces secteurs.

Au sein de cette Stratégie, on y retrouve une mesure spécifique à la restauration collective : K-03 Promouvoir l’alimentation durable dans la restauration collective. Dans cette optique et dans le cadre de la Stratégie suisse de nutrition 2017-2024, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a développé des guides définissant les standards de qualité suisses dans les domaines Business et Éducation de la restauration collective. Destinés aux professionnels du secteur, ces documents de référence pour la Suisse proposent des recommandations autour de six thématiques :

- la communication;

- une alimentation équilibrée;

- la durabilité;

- la réduction du gaspillage alimentaire et des emballages;

- l’utilisation des distributeurs automatiques;

- la gestion des allergies et intolérances.

Outre les guides pratiques, les acteurs de la restauration collective ont également accès à un outil en ligne d’auto-évaluation. Cet outil leur fournit des recommandations et des informations gratuites, tout en garantissant la confidentialité des résultats. Ces derniers peuvent servir à une amélioration continue des pratiques ou à valoriser les optimisations mises en place, tant en interne qu’auprès de la clientèle.

L’objectif d’une alimentation équilibrée et durable fera également partie de la Stratégie suisse de nutrition 2025-2032.

Promotion Santé Suisse

Promotion Santé Suisse est active sur le sujet de l’alimentation équilibrée et durable au sein des 26 cantons suisses à travers ses programmes d’action cantonaux. Tous les cantons ont mis en place des initiatives et projets de sensibilisation, de formation ou de conseils.

Au niveau de la restauration collective, 18 cantons (AG, BE, BL, BS, GE, FR, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SO, TG, TI, VD, VS, ZG) travaillent en collaboration avec Promotion Santé Suisse sur le projet « Fourchette verte ». La mise en place du label Fourchette verte et Ama Terra dans ce cadre se fait majoritairement en parallèle des mesures que nous avons analysé dans ce travail.

La restauration collective au sein des cantons suisses

Dans certains cantons, l’approvisionnement local dans la restauration collective a fait l’objet de différentes interpellations politiques. Ces objets politiques couvrent des champs plus larges que la seule question de la restauration collective et traitent de la place des produits régionaux et des entreprises régionales dans l’approvisionnement alimentaire sur sol cantonal. Dans plusieurs cantons suisses, des mesures ont été prises pour favoriser une transformation durable du secteur de la restauration collective. Ces initiatives trouvent généralement leurs origines dans les lois cantonales sur l’agriculture, les lois cantonales et mesures climatiques ainsi que les stratégies et principes du développement durable.

Les grandes thématiques qui y sont abordées sont les suivantes :

- Soutien à l’agriculture de proximité et ses produits ainsi qu’aux fournisseurs régionaux;

- Approvisionnement cantonal des cafétérias et restaurants d’Etat;

- Développement durable, filières courtes;

- Nutrition, goût et alimentation saine;

- Formation des cuisiniers.

L’objectif de cette page est donc de faire un état des lieux des différentes mesures et initiatives mises en place par les cantons en Suisse et d’en faire une analyse transversale. Nous présenterons aussi les outils et certifications existantes et utilisées au sein de la restauration collective publique. Les données présentées se basent sur des études et analyses passées d’AGRIDEA, des documents disponibles au niveau des cantons et d’autres acteurs clés de la restauration collective. Cet état des lieux de 2024-2025 fait également suite à des entretiens effectués auprès des responsables du déploiement des mesures au niveau cantonal et a été validé auprès d’eux. Il est évident que d’autres démarches existent au sein des cantons, nous ne prétendons pas à l’exhaustivité mais nous nous sommes concentrés sur le recensement des activités principales .

Auteur: Gregory Métrailler, AGRIDEA

Collaboration: Franziska Hoffet, Magali Estève, Astrid Gerz, AGRIDEA; responsable des mesures des différents cantons

Web Support: Solomon Araya, AGRIDEA

Image de titre: ©EHL, Gastronomie, Jean-Marie Michel

- Agridea, Produits de proximité dans la restauration collective : état des lieux, 2012. ↩︎

- Ibid. ↩︎

- Simonin, H., Tanguy, C., Petit, G. & Lambert, C. (2024). La restauration collective, vecteur de reterritorialisation pour un approvisionnement durable ?. Économie rurale, 387, 91-114. https://www.cairn.info/revue–2024-1-page-91.htm. ↩︎