Bienenfreundliche Landwirtschaft

- Beitragsautor Von Bea Vonlanthen (Agrofutura), Michel Fischler (mf Landwirtschaft & Umwelt)

- Beitragsdatum 15.09.2025

Inhaltsverzeichnis

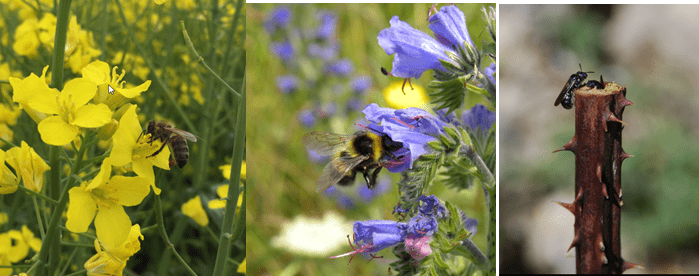

Wild- und Honigbienen sind für die Bestäubung fast aller landwirtschaftlicher Kulturen unersetzlich. Eine optimale Bestäubung wird gemeinsam durch Honig- und Wildbienen gewährleistet. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Erträge und die Qualität der Produkte.

In den Jahren 2016 bis 2025 wurde im Kt. AG untersucht, wie Honig- und Wildbienen in der Landwirtschaft gefördert werden können. Dabei wurden Massnahmen in den folgenden Bereichen getestet:

Förderung des Blütenangebots in der blütenarmen Zeit

Nach der Blüte der Obstbäume, des Löwenzahns, des Rapses und extensiven Wiesen gestaltet sich die Suche nach geeigneten Blüten als Pollen- und Nektarquelle in der Landschaft schwieriger. Honigbienen fliegen deswegen in den Sommermonaten meist in den Wald zur Nahrungssuche und sammeln da Honigtau von anderen Insekten, besonders den Blattläusen, den sogenannten Waldhonig. Die folgenden Massnahmen sollen diese blütenarme Zeit von Ende Juni bis Juli (Trachtlücke) verkürzen resp. aufheben:

Pflanzenschutzmittelfreier Getreideanbau/ Förderung Ackerbegleitflora

Der Anbau von Getreide ohne Fungizide, Insektizide und Herbizide verringert das Kontaktrisiko von Bienen mit PSM. Ausserdem lässt der Anbau von Getreide ohne Herbizide eine Ackerbegleitflora zu, die wiederum als wertvolle Nahrungsquelle für Bienen dient. Die Ackerbegleitflora blüht im Juni und Anfang Juli, wenn das Blütenangebot in der Agrarlandschaft knapp ist.

Umsetzung der Massnahme:

Getreide ohne Fungizide, Insektizide und Herbizide anbauen. Getreidefelder im frühen Wachstumsstadium in mehreren Durchgängen striegeln oder hacken. Der Zeitpunkt der Durchgänge ist ein wichtiger Faktor, um die Ackerbegleitflora zu regulieren; so konkurriert sie wenig mit dem Getreide.

Beiträge

Die Massnahme wird vom Bund mit Produktionssystembeiträgen abgegolten. Für den Verzicht von Fungiziden, Insektiziden und Wachstumsregulatoren (ehemals Extenso) gibt es einen Beitrag von 400 Fr. / ha und für den zusätzlichen Verzicht von Herbiziden gibt es einen Beitrag von 250 Fr. / ha (Stand 2025).

Kleeblüte auf intensivem Grünland in der blütenarmen Zeit

Honigbienen sammeln Pollen und Nektar vor allem in Kulturen, in denen ein grosses Blütenangebot vorhanden ist. Nachdem die Obstbäume, der Raps und die extensiven Wiesen verblüht sind, gestaltet sich die Suche für Honigbienen nach geeigneten Pollen und Nektarquellen schwieriger. Wildbienen unterscheiden sich sehr stark in den Pflanzenarten, von denen sie Pollen und Nektar sammeln. Rotklee, Mattenklee und Luzerne, die in den meisten Kunstwiesen vorkommen sind sehr wichtige Nahrungspflanzen für Hummeln. Damit bietet blühender Klee in Kunstwiesen in ackerbaulich geprägten Landschaften in der blütenarmen Zeit ein Angebot an Pollen und Nektar für Honig- und Wildbienen. Weissklee ist attraktiv für Honigbienen, währenddessen der Rotklee von Hummeln besucht wird. Wird der Schnittzeitpunkt von Kunstwiesen gezielt verlängert, blüht der Klee und die Bienen haben in der blütenarmen Zeit zwischen Mitte Juni und Mitte August eine wertvolle Nahrungsquelle zur Verfügung.

Beschreibung:

Kleewiesen sollen so gemäht werden, dass der Klee in der Trachtlücke blüht. Dafür soll die Wiese zweimal hintereinander für mind. 6 Wochen stehen bleiben. Nach zwei Wochen blüht der Weissklee und nach 5 Wochen blüht der Rotklee. Der Schnitt vor diesen zwei verlängerten Schnittintervallen von 6 Wochen muss zwischen dem 10. und dem 31. Mai erfolgen. Die Mahd darf nicht während des Bienenflugs erfolgen (mehr als 1 Biene/m2).

Die Massnahme hat die grösste Wirkung bei Kunstwiesen, weil der Mangel an Blütenangebot auf der Ackerfläche (offene Ackerfläche und Kunstwiesen) am höchsten ist. Die Kunstwiesen sollen einen Mindestanteil von 30% Klee enthalten (Rotklee, Mattenklee, Luzerne und/ oder Weissklee).

Umsetzung im Kt. AG:

Die Massnahme wird im Kt. AG als regionsspezifische Massnahme (Typ 16) umgesetzt. Sie kann im Vernetzungsprojekt im Ackerperimeter umgesetzt werden. Die Massnahme ist nicht anrechenbar an die 7 % BFF zur Erfüllung des ÖLN. Reine Weisskleeanteile sind im Kanton AG nicht beitragsberechtigt, weil der Weissklee für Hummeln von geringer Bedeutung ist.

Beiträge

Im Kanton AG wird diese Massnahme mit 160 Fr. / ha vergütet. (Stand 28. 11. 2024)

Bemerkung zur Massnahme:

Mitte Juni ist die blütenärmste Zeit, deswegen bringt ein Schnitt Anfang oder Mitte Juni keinen Mehrwert, weil dann das Blütenangebot Mitte Juni trotzdem fehlt.

Ziel ist, dass der Klee zur Blüte kommt. Die Wahl des Standorts ist somit entscheidend (nicht auf trockenen oder zu nassen Standorten, auf denen der Klee nicht gut wächst).

Mehrjährige Blühstreifen

Mehrjährige Blühstreifen bieten Wild- und Honigbienen ein Angebot an Pollen und Nektar in den Sommermonaten, wenn das Blütenangebot im übrigen Kulturland limitiert vorhanden ist.

Beschreibung der Massnahme:

Viele Nahrungspflanzen für Wild- und Honigbienen sind zwei- oder mehrjährig. Mit diesem mehrjährigen Blühstreifen oder -fläche können diese Arten im Ackerbau gefördert werden. Ausserdem bieten diese mehrjährige Blühstreifen oder -flächen einen Lebensraum für Entwicklung und Überwinterung von weiteren Bestäubern und Nützlingen im Kulturland.

Die Massnahme wurde vom Bund in der ganzen Schweiz in der Talzone und Hügelzone angepasst als ‘Nützlingsstreifen auf offener Ackerfläche’ (BLW-Code 0572) eingeführt (Stand 2025). Die Streifen dürfen mind. 3 bis max. 6 m breit sein. Zur Aussaat gibt es bewilligte Mischungen. Die Nützlingsstreifen sollen entweder im Herbst (September) oder im Frühling (Stichtag bis 15. Mai) angesät werden und müssen mind. 100 Tage und können bis 4 Jahre stehen bleiben. Nach einem Nützlingsstreifen müssen 2 Jahre Anbaupause eingehalten werden.

Pflegemassnahmen:

- Reinigungsschnitt im 1. Standjahr bei grossem Unkrautdruck ist erlaubt.

- Nach dem 2. Standjahr kann der Streifen zwischen dem 1. Oktober und

1. März zur Hälfte geschnitten werden, Schnittgut muss nicht abgeführt werden, eine nachfolgende Bodenbearbeitung ist erlaubt. Mulchen und sonstiges Befahren ist nicht erlaubt. - Einsatz von Pflanzenschutzmittel ist nicht zulässig, ausser Einzelstockbehandlung, wenn die mechanische Unkrautbekämpfung nicht zumutbar ist. Keine Düngung.

Besonders wertvoll für die Biodiversität ist die Kombination dieses Streifens mit Kleinstrukturen und wenn der Streifen möglichst 4 Jahre am selben Standort bleiben kann. Der Vorteil der Mehrjährigkeit ist, dass Nützlinge im Streifen überwintern können und damit früh in der Vegetationsperiode, wenn die Schädlinge aufkommen, bereits im Kulturland vor Ort sind und diese möglichst früh eindämmen können.

Untersuchungen von FiBL und Agroscope mit Nützlingsstreifen konnten 50 % geringeren Getreidehähnchenbefall im Winterweizen und 50 % geringeren Blattlausbefall in Kartoffeln nachweisen. Ein Nützlingsstreifen kann nicht ein ganzes Ackerbaugebiet mit Nützlingen versorgen, ideal wäre ein Netz von Nützlingsstreifen und Brachen alle 200 m.

Beiträge

Für diese Nützlingsstreifen gibt es einen Bundesbeitrag von 3’300 Fr. / ha. Zusätzlich können Produktionsbeiträge für schonende Bodenbearbeitung (250 Fr. / ha) und angemessene Bedeckung des Bodens (200 Fr. / ha) geltend gemacht werden (Stand: Jahr 2025). Weitere Informationen zum Nützlingsstreifen finden Sie auf:

https://www.agrinatur.ch/bff/nuetzlingsstreifen-auf-offener-ackerflaeche

Bemerkung für die Umsetzung:

Nützlingssteifen sind im Vergleich zu Brachen weniger wertvoll, weil die Mischung neben einheimischen Wildkräutern auch kultivierte Arten beinhaltet; dies im Gegensatz zur Brachemischung, die nur einheimische Wildkräuter enthält. Dafür ist ein Nützlingsstreifen einfacher in der Handhabung, weil er den Boden rascher mit Klee bedeckt als eine Brache, welche das Ziel hat, den Boden für Bodenbrüter offen zu halten und damit ökologisch wertvoller ist.

Ein Thema bei den Nützlingsstreifen ist die Vergrasung. Diese kann reduziert werden, wenn der jährliche Schnitt auf der Hälfte der Fläche mit einer Bodenbearbeitung kombiniert wird. Mit der Bodenbearbeitung können die gereiften Samen im Nützlingsstreifen aktiviert werden. Sie keimen und eine neue Pflanze kann heranwachsen und wieder blühen.

Brachen mit zusätzlichen Pflanzenarten

Bunt- und Rotationsbrachen sind wichtige Nahrungsquellen und Nisthabitat für Wildbienen. Die Grundversion der Samenmischungen von Rotations- und Buntbrache wird mit zusätzlichen Arten ergänzt, die für Wildbienen besonders attraktiv sind, wertet das Nahrungsangebot für Wildbienen auf.

Beschreibung:

In die Grundversion Bunt- und Rotationsbrache werden Ackersenf (Sinapis arvensis), Saat -Leindotter (Camelina sativa), Acker-Glockenblume (Campanula rapunculoides), Gemeines Leinkraut (Linaria vulgaris) und Silber-Fingerkraut (Potentilla argentea) beigemischt. Die Bewirtschaftung dieser Brachen mit zusätzlichen Arten ist dieselbe wie die Brachen, die mit der Grundversion angesät werden.

Bemerkung zur Massnahme:

Ackersenf gehört wie Raps in die Pflanzenfamilie der Kreuzblütler und kann somit auch Träger der Kohlhernie sein. Deswegen ist bei einer Fruchtfolge mit Raps, die Beigabe von Ackersenf in die Grundversion nicht zu empfehlen.

Umsetzung im Kt. AG

Die Brachen mit zusätzlichen Pflanzenarten werden weiterhin im Kt. AG in Gemeinden mit Wildbienen als Ziel- oder Leitart angesät (Stand 2025).

Beiträge

Für diese Massnahme gibt es zurzeit keine zusätzlichen Beiträge zu den QS1 und Vernetzungsbeiträgen für Bunt- und Rotationsbrachen (Stand 2025).

Kontinuierliches Blütenangebot in der Nähe von QS2 Obstgärten

Obstgärten sind attraktive Lebensräume für Honig- und Wildbienen. Die Obstblüte ist jedoch nur kurz. Mit dieser Massnahme wird ein kontinuierliches Blütenangebot in der Umgebung von Obstbäumen geschaffen. So finden die Bienen auch nach der Obstblüte ein Nahrungsangebot.

Beschreibung:

Zu den Anforderungen für einen QS2 Hochstamm-Obstgarten gehört eine Zurechnungsfläche. Diese Zurechnungsfläche muss eine Biodiversitätsförderfläche sein, die sich im Umkreis von mind. 50 m befindet und die 0.5 a/Baum beträgt.

Die Massnahme basiert auf dieser Anforderung und ergänzt sie folgendermassen:

- Die Zurechnungsfläche soll ein kontinuierliches Blütenangebot aufweisen, d. h. nur folgende Elemente können als Zurechnungsfläche geltend gemacht werden:

- Bunt- oder Rotationsbrachen

- Saum auf Ackerfläche

- Nützlingsstreifen.

- Die Zurechnungsfläche muss 1 Are pro Baum betragen.

Beiträge

Für diese Massnahme gibt es zurzeit keine Beiträge (Stand 2025).

Angepasste Schnitttechnik und Schnittzeitpunkt

Werden Wiesen geschnitten, wenn Bienen im Feld gleichzeitig am Pollen- und Nektarsammeln sind, kann dies für das Bienenvolk fatale Auswirkungen haben. Mit einem angepassten Schnittzeitpunkt oder einer angepassten Schnitttechnik kann diesen Verlust verhindert werden.

Keine Mahd bei Bienenflug

Wirkung auf die Bienen:

Die Mahd von Schnittwiesen sowie das Mulchen von Grünflächen bei Bienenflug können durch Überfahren oder durch Zerstörung in den Mähwerken ganze Bienenvölker vernichten.

Beschreibung der Massnahme:

Honigbienen fliegen ab Temperaturen von ca. 10-12° C. Bei kühleren Temperaturen fliegen die Bienen weniger. Deshalb soll möglichst zu Zeiten gemäht werden, wenn die Temperatur unter 10-12° C liegen (z. B. früh morgens oder abends). Als Faustregel gilt: Keine Mahd und kein Mulchen, wenn mehr als eine Biene pro m2 gezählt wird.

Kann dies in Ausnahmefällen, zum Beispiel aufgrund der Witterungsverhältnisse, der Verfügbarkeit von Lohnunternehmen oder arbeitstechnischer Hürden nicht eingehalten werden, kann trotzdem gemäht werden, aber nur mit Mähern ohne Mähaufbereiter und nicht mit Mulchgeräten.

Honigbienen sind so genannt „blütentreu“. Das heisst sie bleiben bei einer Nahrungsquelle, bis diese ausgeschöpft ist. Deshalb kann es vorkommen, dass auf einer blühenden Grünfläche entweder ganz viele Bienen (dann lohnt es sich besonders mit dem Mähen oder Mulchen zu warten) oder aber kaum welche anzutreffen sind.

Bemerkung für die Umsetzung:

Bei kurzen Schönwetterperioden ist die zeitliche Flexibilität eingeschränkt und der optimale Schnittzeitpunkt für die Bienen eine Herausforderung.

Kein Mähaufbereiter auf Biodiversitätsförderflächen

Bienen werden beim Mähen besonders stark durch den Mähaufbereiter gefährdet. Diese Massnahme soll die Bienen bei der Mahd schonen.

Beschreibung:

Alle Wiesen, die die QS2 erfüllen, dürfen gemäss Bundesvorhaben nur ohne Mähaufbereiter geschnitten werden. Damit sollen die Insekten geschont werden. Diese Massnahme wird auf Wiesen ausgedehnt, die die QS2 nicht erfüllen.

Beiträge

Für diese Massnahme gibt es zurzeit keine Beiträge (Stand 2025).

Verminderter Kontakt mit Pflanzenschutzmittel

Kontakt mit Pflanzenschutzmittel (PSM) können eine letale oder subletale Wirkung auf Bienen haben. Dabei kann es sich um direkten Kontakt bei einer Applikation von PSM in Blüten handeln, bei denen die Bienen gegenwärtig am Pollen- und Nektarsammeln sind. Bienen können aber auch mit PSM versetzen Staub z. B. mit Beizmittel oder PSM von systemischen Mittel in Pollen und Pflanzensäften indirekt in Kontakt kommen. PSM, insbesondere die Akkumulation verschiedener Mittel, können ihren Organismus und die Brut schädigen. Bei den Massnahmen geht es um die Verminderung resp. Vermeidung des Kontakts mit PSM.

Abdriftmindernde Applikationstechnik beim Einsatz von Pflanzenschutzmittel

Eine abdriftmindernde Applikationstechnik beim Einsatz von Pflanzenschutzmittel verringert den Eintrag von PSM in Flächen und Strukturen, die ausserhalb der behandelten Parzelle liegen. Dies senkt das Kontaktrisiko von Bienen mit Pflanzenschutzmitteln.

Beschreibung:

Bienen können während oder nach der Applikation mit Pflanzenschutzmittel in Kontakt kommen. Diese können eine letale oder subletale Wirkung haben. Abdriftmindernde Technik verhindert, dass PSM auf blühende Pflanzen in der näheren Umgebung einer gespritzten Parzelle kommen und damit mögliche Standorte kontaminieren, in denen sich Bienen aufhalten. Bienen können PSM über Pollen und Nektar aufnehmen. Ihr Organismus und ihre Brut können durch die chemischen Mittel geschädigt werden.

Beiträge

Für diese Massnahme gibt es keine Beiträge (Stand 2025). Die Anwendung von abdriftmindernder Applikationstechnik gilt heute als Stand der Technik.

Verzicht auf Sklerotiniabehandlung beim Raps

Raps ist eine ausgezeichnete Nahrungspflanzen für Wild- und Honigbienen. Die Behandlung gegen Sklerotinia (Rapskrebs, Weissstängeligkeit) wird kurz vor oder während der Blütezeit ausgeführt. Der Verzicht auf die Sklerotiniabehandlung reduziert das Kontaktrisiko von Bienen mit Pflanzenschutzmittel.

Beschreibung:

Rapskrebs ist eine Pilzkrankheit, die den Raps befällt. In der Schweiz ist diese Krankheit mit den eher trocken werdenden Sommer fast seit 25 Jahren verschwunden. Auf diesen Spritzvorgang soll verzichtet werden, da eine Behandlung nicht mehr nötig ist.

Beiträge

Wird auf Fungizid- und Insektizidbehandlungen verzichtet, können Produktionssystembeiträge im Bereich Pflanzenschutz (ehemals Extenso) von 800 Fr. / ha geltend gemacht werden (Stand 2025).

Optimierter Pflanzenschutzmitteleinsatz bei Hochstamm – Obstbäumen

Hochstamm-Obstbäume sind attraktive Lebensräume für Bienen. Gleichzeitig sind sie für die Bestäubung von Obstbäumen unersetzlich. Ein Verzicht auf Insektizide während der Blütenzeit der Bäume und der Wiesen im Unternutzen und in der unmittelbaren Umgebung verhindert den direkten Kontakt des PSM mit den Bienen.

Beschreibung:

Zusätzlich zu den allgemein geltenden Anforderungen im Pflanzenschutzmitteleinsatz bei Hochstammbäumen enthält diese Massnahme folgende Ergänzungen :

Generell alle Bäume

- Keine Insektizide während der Blütezeit, d. h. Insektizide nur vor der Blütezeit oder nach dem Abblühen

- Alle PSM- Behandlungen ausserhalb des Bienenfluges.

Kirschen-Hochstammbäume

- Neonicotinoide NUR zur Bekämpfung der Kirschenfliege und der Kirschessigfliege (KEF). Wenn immer möglich alternative Produkte verwenden.

- Frostspanner mit Leimringen oder biologischen Präparaten bekämpfen oder mit Sonderbewilligung der Fachstelle Obst Liebegg.

Zwetschgen-Hochstammbäume

- Pflaumensägewespe mit biologischen PSM bekämpfen.

- Keine PSM aus der Gruppe der Neonicotinoide einsetzen ausser gegen die KEF.

Birnen-Hochstammbäume

- Birnenpockenmilbenbehandlung nur mit biologischen PSM.

- Birnblattsaugerbehandlung mit PSM nur an Jungbäumen.

- Birnblattsaugerbehandlung sonst mit Ohrwürmern (montieren von Tontöpfen).

- Apfelwicklerbehandlung bei Birnen mit biologischen PSM oder mit Sonderbewilligung der Fachstelle Obst Liebegg.

Apfel-Hochstammbäume

- Keine PSM der Gruppe der Neonicotinoide einsetzen.

- Apfelsägewespenbehandlung mit biologischen PSM.

- Apfelwicklerbehandlung mit biologischen PSM oder mit Sonderbewilligung der Fachstelle Obst Liebegg.

- Akarizideinsatz NUR in Ausnahmefällen und in Rücksprache mit Fachberatung (Sonderbewilligung).

Beiträge

Für diese Massnahme gibt es zurzeit keine Beiträge (Stand 2025).

Optimierter Pflanzenschutzmitteleinsatz in Obstanlagen

Der Obstbau is t auf die Bestäubung durch Bienen stark angewiesen. Ein optimierter Pflanzenschutzmitteleinsatz verhindert den Kontakt von PSM zu den Bienen in den Anlagen.

Beschreibung:

Der Pflanzenschutzmitteleinsatz soll optimiert werden, indem verschiedene Aspekte miteinbezogen werden:

- Mulchen der Fahrgassen und Pflanzenschutzmitteleinsatz nie bei Bienenflug

- Keine Applikation von Insektiziden während der Blütezeit der Bäume und des Unternutzens

- Reduktion des PSM-Einsatzes durch Pheromonverwirrung

- Keine PSM aus der Gruppe der Neonicotinoide ausser zur Bekämpfung der Kirschfliege und der Kirschenessigfliege oder mit Sonderbewilligung der Fachstelle Obstbau der landwirtschaftlichen Schule Liebegg

- Reduktion des Einsatzes von Insektiziden, Akariziden und Rhodentiziden durch aktive Nützlingsförderung: Tontöpfe für Ohrwürmer, Raubmilben aussetzen, Florfliegenunterschlupf, Nistkästen für Höhlenbrüter, Sitzstangen für Greifvögel, Asthaufen, Lesesteinhaufen für Hermeline und Schlangen. Mind. 10 Stück / ha, mind. 2 verschiedene Elemente.

- A) Anlagen mit Witterungsschutz: Alternierendes Mulchen Fahrgassen bis zum Schliessen: Nur jeweils jede zweite Fahrgasse wird gemulcht.

B) Anlagen ohne Witterungsschutz: Alternierendes Mulchen der Fahrgassen bis zum Farbumschlag.

Beiträge

Für diese Massnahme gibt es zurzeit keine Beiträge (Stand 2025).

Förderung von Wildbienen

Die Familie der Wildbienen umfasst in Mitteleuropa knapp 750 Arten. Neben Pollen und Nektar als Nahrungsquellen brauchen sie geeignete Nistplätze: Diese müssen in der Nähe einer Pollen- oder Nektarangebot liegen. Die Flugdistanz der Wildbienen liegt bei 100-300 m. Welche Blüten sie als Nahrungsquelle benutzen und welche Strukturen sie als Nistplätze brauchen, ist bei jeder Art spezifisch. Mit den folgenden Massnahmen kann das Nistangebot respektive die speziellen Bedürfnisse der Wildbienen gefördert werden.

Kleinstrukturen als Brutplatz und Nahrungsquelle

Wildbienen haben einen Flugradius von rund 100-300 m. Eine hohe Dichte von Kleinstrukturen ist deswegen für Wildbienen als Brut- oder Nahrungsquelle relevant.

Beschreibung:

Pro Hektare soll eine Kleinstruktur angelegt werden. Als Kleinstrukturen zählen folgende Elemente:

- Asthaufen (vorzugsweise mit grobem Material)

- Gebüschgruppen

- Offene Bodenstellen

- Totholzbäume

- Trockenmauern

- Holzbeigen

- Kopfweiden

- Markstängelbündel

- Wildbienenhotel

- Steinhaufen (bevorzugt aufgefüllt mit Lehm oder Sand)

- Gräben

- Streuehaufen

- Feucht- und Nassstellen.

Die Auswahl, welche Elemente als Kleinstrukturen zählen, wurde mit Vernetzungsprogrammen abgeglichen. Fett geschrieben sind die Kleinstrukturen, die für die Wildbienen besonders relevant sind. Wildbienenhotel haben zwar keinen Mehrwert für die Wildbienen, für die Sensibilisierung und das Beobachten der Bienen sind sie jedoch geeignet.

Die Kleinstrukturen sind vorzugsweise an besonnten Lagen anzulegen. Empfohlene Mindestmasse und Pflege sind im folgenden Merkblatt dargestellt: https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dfr/dokumente/landwirtschaft/programm-labiola/programm-labiola-bis-230331/merkblaetter-labiola/23-labiola-mb-kleinstrukturen.pdf (Stand 2025).

Kleinstrukturen können für die Qualitätsstufe 2 des Bundes in Hochstamm-Obstgärten und ext. Weiden angerechnet werden. In manchen Kantonen werden sie auch in den Vernetzungsprojekten als Vernetzungsmassnahme in den verschiedenen Biodiversitätsförderflächen akzeptiert.

Beiträge

Für diese Massnahme gibt es zurzeit keine Beiträge (Stand 2025).

Bemerkung zur Massnahme:

Eine geschickte Standortwahl der Kleinstrukturen erlaubt eine einfache und maschinelle Pflege der Kleinstruktur und der Grundfläche. Kleinstrukturen an Spazierwegen werden teilweise von Passanten beobachtet. Damit sie nicht gestört werden (z. B. Holz von Asthaufen entwendet zum Feuer machen, Steinhaufen als Abfallhaufen benutzt) ist es sinnvoll, mit Plakaten auf den Nutzen dieser Elemente hinzuweisen.

Eine minimale Pflege der Kleinstrukturen ist jeweils notwendig, um den Nutzen der Kleinstrukturen aufrechtzuerhalten.

Sandhaufen

Von den rund 750 Wildbienenarten in der Schweiz nisten rund 50 % in selbstgegrabenen Gängen in offenem Boden. Ein Drittel dieser Arten braucht dafür Sand und offenen Boden, um darin zu brüten. Diese Arten sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Deswegen gelten alle bodenbrütenden Arten als bedroht.

Beschreibung:

Mit Sandhaufen können bodenbrütende Arten gefördert werden. Die Sandhaufen müssen mit ungewaschenem Sand angelegt werden (bitte fragen Sie bei nahegelegenen Gruben nach, ob sie ungewaschenen Sand anbieten). Idealerweise hat der Sand eine Korngrösse von 0-2 mm. Sie können mit Steinen und Holz kombiniert werden. Die Mindestgrösse beträgt 1 m3. Bei der Standortwahl ist wichtig, dass dieser besonnt ist, möglichst in östlicher oder südlicher Ausrichtung. Falls die Sandhaufen in der Nähe von Spazierwegen oder Siedlungen mit Katzen angelegt werden, ist es von Vorteil, diese einzuzäunen, weil Hunde und Katzen gerne in den Sandhaufen wühlen. Entfernen Sie vor der Anlage des Sandhaufens die Grasnarbe, um Durchwuchs zu vermeiden.

Der Sandhaufen muss regelmässig vom Unkraut befreit werden.

Beiträge

Für diese Massnahme gibt es zurzeit keine Beiträge (Stand 2025).

Bemerkung zur Massnahme:

Die Pflege der Sandhaufen ist wichtig. Wird regelmässig gejätet, werden die Wildbienennester beim Ausreissen des Bewuchs nicht gestört, da die Wurzeln noch nicht lang sind.

Der Sandhaufen erodiert durch Regen und Wind. Deswegen ist es ratsam, zu Beginn gleich 2-3 m3 Sand pro Haufen anzulegen. Sollte Sand nachgeschüttet werden, kann dies im Winterhalbjahr erfolgen. Ist der Sandhaufen nicht eingerahmt, wird er idealerweise nur zur Hälfte mit neuem Material überdeckt, dafür soll noch ein Teil angrenzend zum Sandhaufen überschüttet werden.

Umsetzung Kt. AG: Sandhaufen sind im Kt. AG Vernetzungsprojekt als Kleinstruktur akzeptiert, damit können Vernetzungsbeiträge ausgelöst werden (Stand 2025).

Wildbienenspezifische Massnahme

Unter den Wildbienen gibt es bezüglich Ansprüche an die Nahrungsquelle und Nistmöglichkeiten stark spezialisierte Arten. Diese sind zum Überleben auf eine einzige oder wenige Pflanzenarten angewiesen. Sie sind deshalb äusserst bedroht, da sie kaum auf Alternativen ausweichen können. Mit spezifischen Massnahmen können diese spezialisierte Arten an Orten gefördert werden, an denen sie noch vorkommen.

Beschreibung:

Vor Ort wird zusammen mit Wildbienenspezialisten geprüft, welche Wildbienen in der Region vorkommen. Darauf abgestimmt werden zusammen mit dem Landwirt/der Landwirtin spezifische Massnahmen zur Förderung dieser Wildbienen formuliert (z. B. Holzrugelhaufen, maschinell geöffnete Bodenstellen, Marktstängelbündel).

Interessierte Betriebe konnten sich melden. Von den Gemeinden dieser Betriebe wurden die Bedürfnisse an Nahrungspflanzen und Nistgelegenheiten der seltenen und gefährdeten lokale noch vorkommenden Arten zusammengestellt. Die Betriebe wurden dann aufgrund dieser Zusammenstellung vom Wildbienenspezialisten Andreas Müller beraten.

Beiträge:

Für diese Massnahme gibt es zurzeit keine Beiträge (Stand 2025).

Bemerkung zur Massnahme:

Die Massnahme ist eher ressourcenintensiv, aber sehr effektiv, weil auf die Bedürfnisse der Arten und der Betriebe eingegangen werden kann.

Umsetzung im Kt. ZH und SH:

Die Methode der einzelbetrieblichen Beratung für seltene und gefährdete Wildbienenarten wird bereits im Kt. ZH durch die Bienenfachstelle und in den Kt. ZH und SH durch IG Wilde Biene weitergeführt.

Austausch ImkerInnen und LandwirtInnen

Früher war die Mehrheit der ImkerInnen gleichzeitig auch LandwirtInnen. Heute ist das nicht mehr so, das gegenseitige Verständnis zwischen Landwirtschaft und Imkerei ist nicht mehr selbstverständlich. In moderierten Anlässen können sich ImkerInnen und LandwirtInnen austauschen, Ihre Anliegen erläutern und so das gegenseitige Verständnis fördern.

Förderung des Verständnisses für die Ansprüche der Bienen und der Landwirtschaft durch Austauschanlässe ImkerInnen mit LandwirtInnen

Früher hatten Imkerinnen häufig einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Heute haben LandwirtInnen vermehrt keinen Bezug mehr zur Imkerei, obwohl die Landwirtschaft und die Imkerei durch den Bestäuberdienst der Bienen stark verbunden sind. Der Austausch zwischen LandwirtInnen und ImkerInnen fördert das gegenseitige Verständnis. Dadurch verbessert sich auch das Verständnis für die Ansprüche der Bienen und der Landwirtschaft.

Beschreibung:

Imkerverbände und Bauernverbände organisieren Anlässe, an denen sich ImkerInnen und LandwirtInnen austauschen können und ihre Anliegen diskutieren können. Themen könnten beispielsweise sein:

- Bienenfreundlicher Schnittzeitpunkt und Schnitttechnik

- Bienengerechter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

- Erhöhung Blütenangebot

Beiträge

Für diese Massnahme gibt es zurzeit keine Beiträge (Stand 2025).

Bemerkung zur Massnahme:

Die Anlässe müssen moderiert werden, damit zwischen LandwirtInnen und ImkerInnen auch tatsächlich ein Austausch stattfindet und eine konstruktive Atmosphäre ermöglicht wird.

Das Projekt wurde im Rahmen des Ressourcenprogramms des Bundes umgesetzt. Die Trägerschaft bestand aus dem Bauernverband Aargau und dem Verband Aargauer Bienenzüchtervereine. Die Leitung der Umsetzung lag bei der Agrofutura und Michel Fischler, Landwirtschaft & Umwelt. Begleitet wurde das Projekt von einer Arbeitsgruppe mit dem Bauernverband Aargau, dem Verband Aargauer Bienenzüchtervereine und dem Kanton Aargau. Die wissenschaftlichen Untersuchungen haben Agroscope und das FiBL durchgeführt. Finanziert wurde das Projekt vom Swisslos Fonds des Kantons Aargau und vom Bundesamt für Landwirtschaft.

Die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Begleitung und das Fazit der Trägerschaft finden Sie in den folgenden Unterlagen: