Gestion d’une entreprise agricole par un collectif

Cette page a pour but d’illustrer les différentes possibilités pour la conception de projets collectifs et la manière dont les règles peuvent être adaptées aux souhaits et modifiées si nécessaire. Vous trouverez d’autres informations utiles sur la collaborations entre exploitations sur la plateforme Collaborations entre exploitations d’Agripedia.

Stratégie commune

Vision, Mission, Valeurs, Motivations

Comme dans toute entreprise, mais plus encore dans un groupe qui doit « tirer dans le même sens », il est essentiel de clarifier les éléments fondamentaux de la stratégie. Ils doivent être partagés au début du projet, mais aussi à tout autre moment. Des discussions régulières sur ce point doivent être prévues.

En priorité, la mission et la vision doivent être construites ensemble, les valeurs doivent être discutées et compatibles. Cela doit se traduire par un modèle d’entreprise viable et cohérent. De plus amples informations et des outils pour faciliter la discussion sont disponibles sur : Strategidea.

Même si cela ne suffit pas, une stratégie commune actuallisée aide à prévenir les conflits.

Durée du projet commun

La durée d’une entreprise collective doit être choisie de manière à assurer la stabilité et la sécurité de tous les participants sur une longue période, sans pour autant les lier pour une durée inconnue ou pour des générations. Si des investisseurs ou des prêteurs sont impliqués, la durée minimale qu’ils ont fixée doit également être respectée (par exemple, dans le cas d’un droit de superficie).

- Détermination de la durée jusqu’à ce qu’un membre du collectif atteigne l’âge de la retraite

- La durée est déterminée par la banque, etc.

- Différentes durées pour le contrat de société et le droit de superficie en cas d’investissements immobiliers communs

- Non contractuel, car le projet n’a pas de durée explicite (par exemple, pour les SARL avec possibilité de changement de dirigeants et de membres, et donc poursuite du projet même si les membres fondateurs se retirent)

Organisation

Organisation du travail : partager les reponsabilités avec des rôles clairs

La plupart du temps, le partage des responsabilités n’est pas absolu et implique une collaboration dans d’autres domaines. Cela permet de préserver la diversité des compétences des partenaires et d’assurer la possibilité de remplacement entre eux sans difficultés.

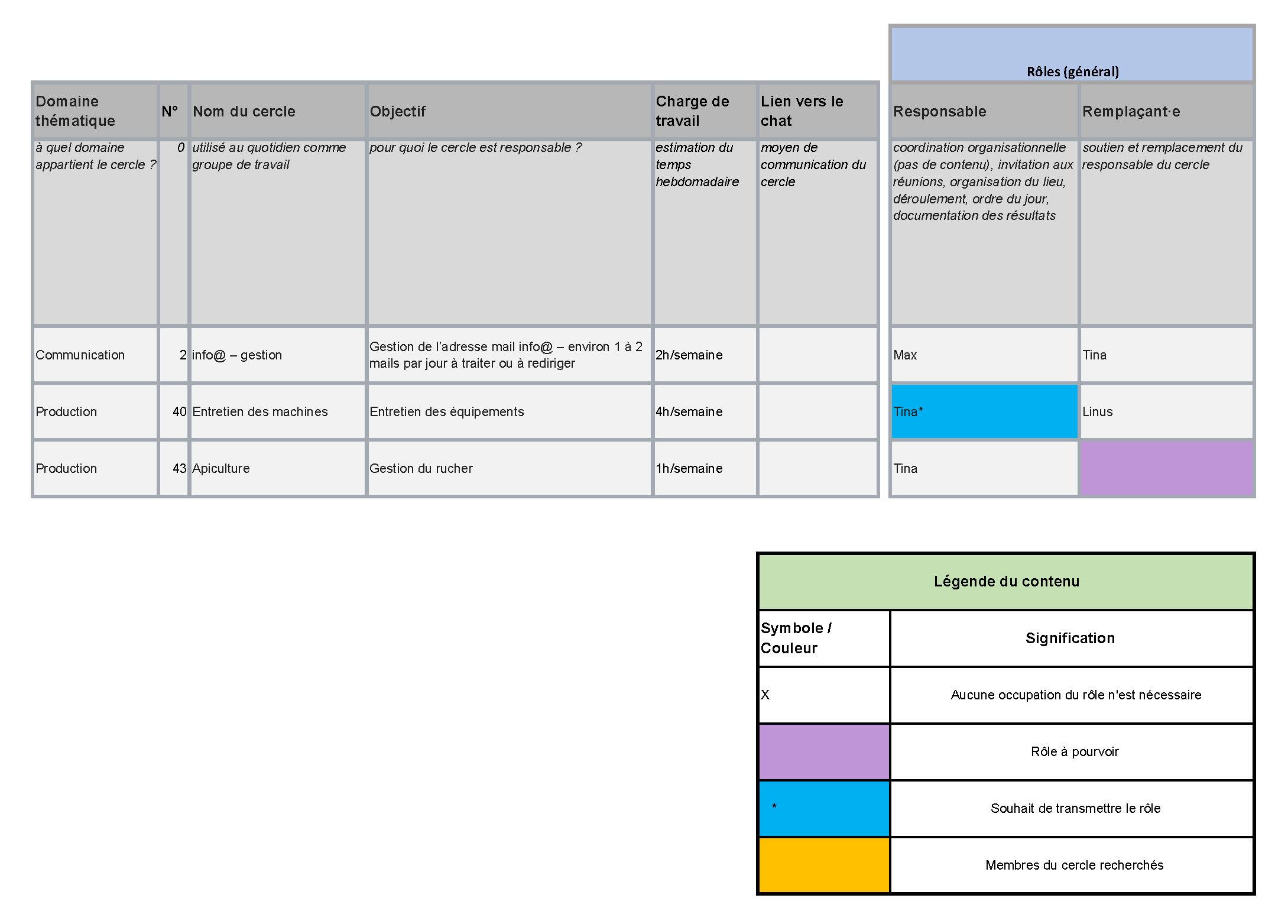

Le succès du collectif repose sur une hiérarchie horizontale, avec des responsabilités et des taches clairement définies et affectées aux personnes. Le contenu des responsabilités et des tâches spécifiques est ici appelé rôle. Cette répartition des rôles peut être limitée dans le temps et donner lieu à une alternance dans l’entreprise par le biais de rotations. Il est important de vérifier régulièrement ces rôles et de les compléter ou de les adapter si nécessaire. Il est essentiel que toutes les personnes du collectif aient accès aux informations importantes afin de pouvoir prendre des décisions éclairées de manière autonome dans le cadre de leurs rôles.

Toutes les personnes n’ont pas toutes les compétences. Pour certains rôles, certaines personnes du collectif seront plus aptes et c’est très bien ainsi. L’idéal est que chaque rôle soit tenu par deux personnes, un-e responsable principal-e et un-e suppléant-e. Il est précieux de changer régulièrement de rôle afin que d’autres personnes maîtrisent les activités en cas d’absence (temporaire) ou de vacances, par exemple, et parce que cela contribue à la diversité.

Dans l’idéal, les rôles sont consignés par écrit (voir l’exemple ci-dessous). Il est ainsi plus facile de savoir qui fait quoi et si la charge de travail et les responsabilités sont réparties comme on le souhaite. Pour attribuer les rôles, il peut être intéressant de déterminer pour chaque personne quel est son « rôles dans dans une équipe, selon Belbin » (faiseur, réalisateur, perfectionniste, etc.). Des instructions à ce sujet sont disponibles en ligne.

Lorsque le collectif fonctionne avec une SA ou une Sàrl, les rôles statutaires (gérant, administrateur…) définissent une partie des rôles et des responsabilités.

Exemple d’organisation

Différentes options d’organisation :

- Répartition des responsabilités par rôle(modèle) :

- Organisation en domaines de responsabilité stratégiques et travail opérationnel commun.

- Division de la communauté d’exploitation en activités agricoles et non agricoles (p. ex. pension pour chevaux), qui sont en fait gérées séparément sur le plan opérationnel et stratégique. Au sein des activités agricoles, les membres ont des responsabilités et des charges de travail différentes.

- Répartition en différentes tâches sans se relayer les unes les autres en période de fonctionnement normal. En haute saison, il n’y a pas de vacances et chacun essaie de s’impliquer le plus possible dans le fonctionnement de l’entreprise.

- Répartition du service d’écurie entre les membres, plan des vacances et des vendredis établi sur plusieurs mois, voire sur toute l’année.

Esprit de groupe et confiance

Dans les entreprises collectives, l’autoresponsabilité est un principe fondamental : chaque membre assume la responsabilité de ses tâches et contribue au bien-être général du collectif. Parallèlement, il est essentiel d’assurer un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée afin de garantir une charge de travail durable et de prévenir l’épuisement professionnel. En cas de surcharge, de stress, d’incertitude ou de conflits au sein de l’équipe, il convient d’organiser rapidement un soutien externe tel qu’un accompagnement de l’équipe ou une médiation. Les contacts importants pour de telles offres de soutien doivent être à portée de main.

L’esprit de groupe et la confiance sont des facteurs de réussite essentiels dans la gestion d’une entreprise par des collectifs. La création délibérée d’un groupe soudé par le biais d’activités communes régulières renforce la coopération et favorise l’esprit d’équipe entre les membres. Cela crée une base solide pour les processus de décision collectifs et aide à relever les défis ensemble. Célébrer ensemble les succès – qu’il s’agisse de petites étapes ou de grandes réalisations – renforce le sentiment d’appartenance et valorise les efforts collectifs de tous les participants. Parallèlement, il est indispensable d’instaurer une culture de la confiance. Dans un collectif qui fonctionne, chaque membre valorise les contributions des autres et a confiance dans le fait que tous agissent pour le bien de l’ensemble. Cette confiance permet de partager les responsabilités, de déléguer les tâches et de s’appuyer sur les compétences et l’engagement de tous les membres. Sans cette confiance fondamentale, même les meilleures structures et les meilleurs processus ne peuvent pas atteindre leur plein potentiel.

Mesures de soutien à la communauté

- Réunions régulières de l’équipe en dehors du travail quotidien: excursions communes, ateliers ou réunions informelles sans agenda de travail.

- Établir des rituels communs: Des petits déjeuners hebdomadaires, des déjeuners d’équipe mensuels ou des célébrations saisonnières.

- Pratiquer la prise de décision collective: Utiliser des méthodes de consensus et mettre toutes les voix sur un pied d’égalité.

- Célébrer consciemment les succès : valoriser les petites et grandes réussites pour montrer son appréciation et renforcer la motivation.

- Créer des espaces d’apprentissage communs: Favoriser le partage des connaissances par le biais de formations internes ou de groupes d’apprentissage.

Mesures de confiance

- Structures de communication transparentes: flux d’informations ouverts sur les finances, les décisions et les défis.

- Cultiver la fiabilité: Tenir ses engagements et communiquer rapidement en cas d’obstacles.

- Établir une culture du feedback: Permettre un feedback régulier et constructif dans toutes les directions.

- Développer des mécanismes de résolution des conflits: Définir des processus clairs pour gérer les désaccords.

- Respecter les besoins personnels: Créer un espace pour les limites et les capacités individuelles

- Définir des valeurs communes: Elaborer des principes partagés collectivement et y réfléchir régulièrement.

- Mettre en place des structures de mentorat: Encourager l’échange d’expériences entre les membres de longue date et les nouveaux membres.

Ces mesures ne doivent pas être considérées comme des actions ponctuelles, mais comme des processus continus, intégrés dans la culture de travail du collectif et régulièrement évalués et adaptés.

Conflits

Là où les gens travaillent ensemble, beaucoup de choses peuvent mal tourner : des accidents se produisent ou le marché s’effondre, des erreurs sont commises ou des accords ne sont pas respectés, des désaccords et des malentendus surviennent, etc. C’est normal et il n’y a pas lieu de s’inquiéter, mais il est très important que les partenaires concernés réagissent correctement dans de telles situations et évitent que de petites mésaventures ne se transforment en dérapages coûteux ou que des divergences d’appréciation de la situation ne débouchent sur des disputes permanentes.

Vous trouverez ici des ressources importantes sur la théorie générale des conflits, mais aussi des conseils pratiques pour résoudre les conflits sérieux dans votre groupe.

Changements de membres dans le groupe

Lorsque la composition d’un collectif change, certains points importants doivent être pris en compte. Les connaissances des membres sortants doivent être bien documentées et transmises aux nouveaux membres, de préférence grâce à une phase de travail en commun. Les questions juridiques telles que la propriété et les participations financières doivent être clairement règlées. La manière dont les décisions sont prises doit être examinée et, si nécessaire, adaptée afin que le collectif puisse continuer à agir pendant et après le changement.

L’anticipation des départs est particulièrement importante. Le collectif doit identifier rapidement les éventuels changements de personnes et s’y préparer, plutôt que de réagir lorsque le départ est déjà annoncé. Cela implique un processus de départ clairement défini, transparent et contraignant pour tous. La base de ce processus est une charte écrite, un règlement intérieur ou un contrat d’association définissant clairement les modalités de départ. Ces dispositions doivent être élaborées dans une phase de calme et non pas seulement lorsqu’un départ – surtout s’il est conflictuel – est déjà envisagé.

Outre les aspects déjà mentionnés, il est également important d’anticiper les conditions de vie de la personne après sa sortie. En effet, s’il s’avère au dernier moment que la situation n’est pas satisfaisante, cela peut créer des tensions. Le statut ou l’influence que la personne conservera après son départ doit également être clarifié. Les membres sortants doivent être valorisés pour leurs contributions et le chemin parcouru ensemble, tout en ouvrant la voie au changement.

Les valeurs et objectifs communs du collectif doivent être discutés afin de s’assurer que les nouveaux membres peuvent y adhérer tout en apportant des idées nouvelles. Une période d’essai peut permettre à tous les participants de mûrir la vision commune et également de dissiper les illusions sur l’activité et les tâches concrètes. Le temps consacré aux activités communes permet d’instaurer la confiance et d’intégrer les nouveaux membres dans l’équipe. Si une période d’essai est convenue, tout doit être clairement défini dès le départ afin d’éviter toute déception si la période d’essai n’est pas renouvelée :

- le statut de la personne,

- la rémunération,

- les critères d’acceptation ou de refus à la fin de la période d’essai, etc.

Il est également important de trouver un bon équilibre entre la préservation des processus éprouvés et l’ouverture à de nouvelles approches.

Prise de décisions : décider efficacement dans un groupe

Un collectif doit être capable de prendre des décisions. Les décisions sont importantes et peuvent libérer de l’énergie pour la mise en œuvre. L’absence de décision bloque. Étant donné qu’un grand nombre de décisions doivent être prises chaque jour, il vaut la peine que le plus grand nombre possible d’entre elles soient prises par des individus dans l’intérêt du collectif. Les décisions qui vont au-delà du bien-être personnel d’un individu et/ou qui dépassent un cadre défini (par exemple financier) devraient être prises par le collectif.

Les processus de décision dépendent également des statuts choisis. Si les statuts utilisés ne précisent pas les pouvoirs des personnes, il est recommandé d’écrire comment on va prendre les décisions.

Il convient de noter que dans une SA, les membres du conseil d’administration sont responsables des décisions importantes en matière de gestion de l’entreprise et peuvent être tenus pour responsables de leurs actes s’il y a eu violation de leurs obligations. Dans une SARL, les directeurs ou gérants ont également une responsabilité particulière (voir Critères pour une rémunération équitable).

EXEMPLE :

Dans l’exploitation exemple, les décisions sont prises en fonction du modèle suivant. L’objectif est que le plus grand nombre possible de décisions soient prises individuellement dans l’intérêt du collectif.

| Instances de décision | Qui décide… | …quoi | …financière (directive) |

| 1 | une personne | ce qui lui parait acceptable de décider seule | < CHF 1000 |

| 2 | une personne après consultation d’autres personnes concernées | ce qui lui parait acceptable de décider ainsi | < CHF 3000 |

| 3 | le collectif | tout ce qui n’est en 1ère et 2ème instance. | > CHF 3000 |

Décider en tant qu’individu au sein du collectif

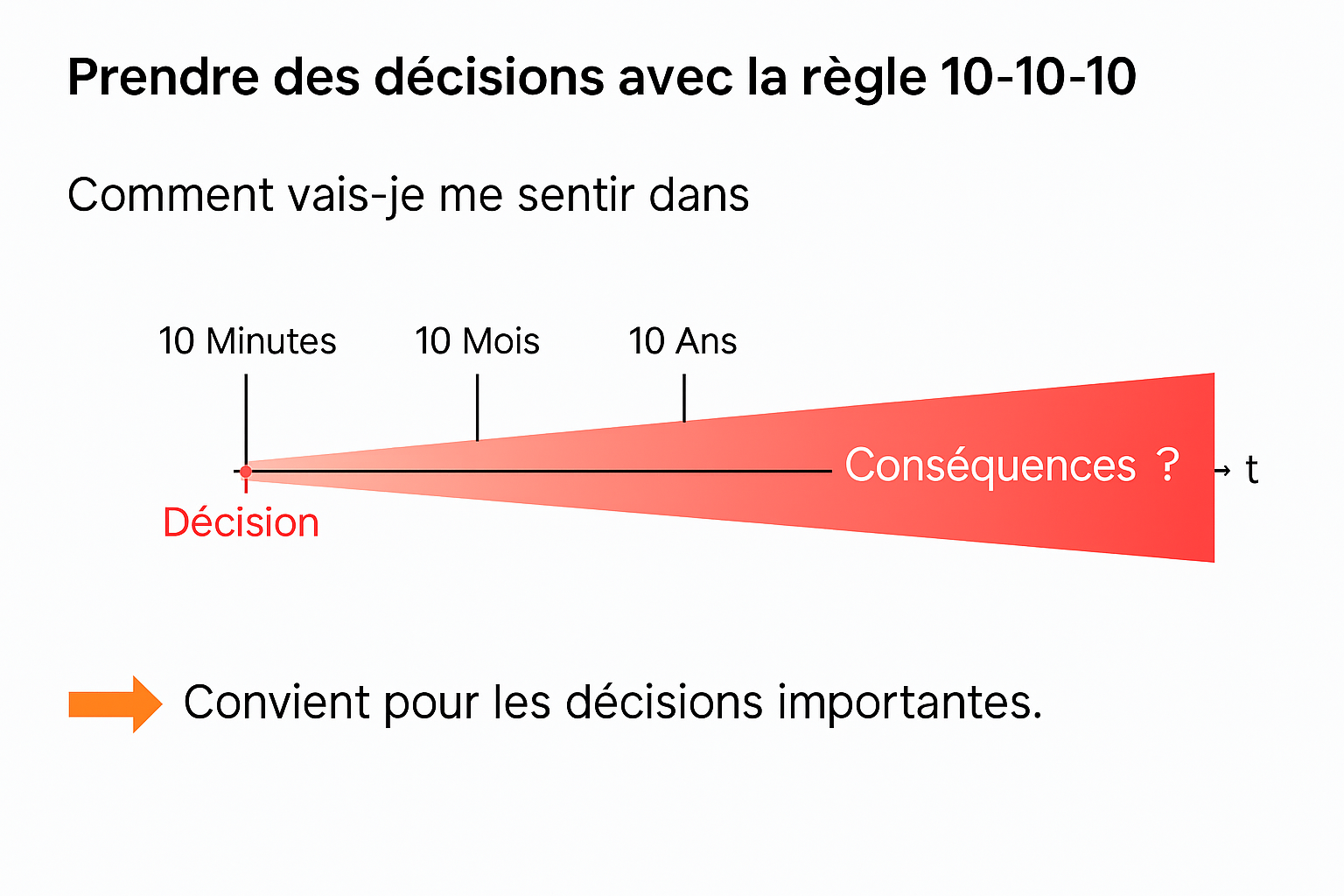

Pour que les individus puissent prendre des décisions dans l’intérêt du collectif en toute bonne conscience et sans devoir se consulter à tout moment, une stratégie commune claire est essentielle. Il est précieux que les décisions importantes soient communiquées au collectif. Il s’agit de trouver un bon compromis entre informer tout le monde et perdre du temps. En plus de la stratégie commune, la règle 10-10-10 est utile pour prendre des décisions individuelles dans l’intérêt du collectif :

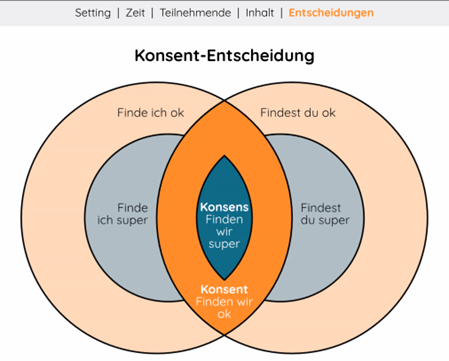

Décider en tant que collectif : principes du consentement

Dans le cas de membres égaux d’un collectif, il est recommandé d’appliquer le principe du consentement. Une décision prise par consentement s’applique si personne ne s’y oppose sérieusement. Le principe de décision est plus rapide, plus flexible, utilise mieux l’intelligence collective et soutient mieux la capacité d’action que le principe de consensus, dans lequel tous doivent toujours être activement d’accord.

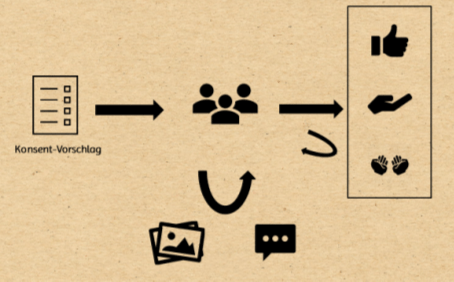

Déroulement de la décision du consensus

- Présenter le sujet ou la proposition

Une personne ou un groupe de personne présente une proposition de décision claire. Cette idée claire et réalisable sert de base au processus de décision.

- Clarification

Chacun peut apporter des informations supplémentaires afin que tous soient au même niveau de connaissance et de compréhension. De plus, des questions de compréhension peuvent être posées, mais aucune opinion ne peut être exprimée. Ce tour de table sert à s’assurer que tout le monde comprend la proposition.

- Tour d’opinion

Chacun à son tour dit ce qu’il pense de la proposition (par ex. doutes, approbation, suggestions). Il ne s’agit pas de discuter, mais d’écouter.

- Adapter la proposition (optionnel)

La personne qui soumet la proposition peut la modifier après le tour d’opinion.

- Tour d’objection

Il s’agit maintenant de déterminer si quelqu’un a une objection sérieuse. Une objection n’est valable que si elle nuit aux objectifs ou à la capacité de travail du collectif. S’il n’y a pas d’objection, il en résulte un consentement !

- Intégrer les objections (le cas échéant)

Les objections sont entendues et intégrées de manière constructive dans la proposition de décision. L’objectif est de parvenir à une meilleure proposition et non à un compromis.

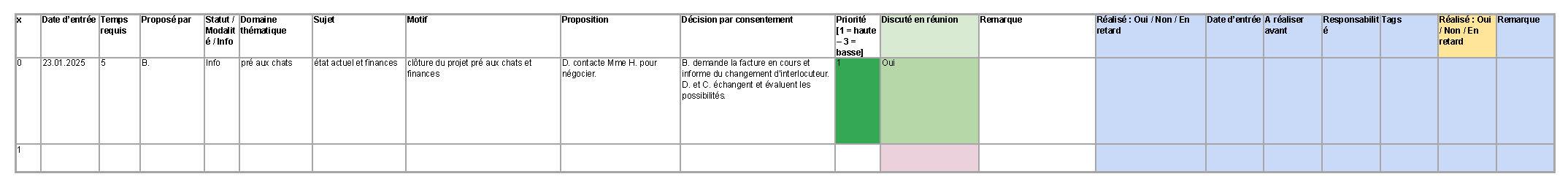

- Documenter les décisions prises par consensus

Il est important de documenter les décisions prises afin de pouvoir s’y référer si nécessaire. Pour cela, il est recommandé de tenir un journal des décisions (le reste de l’échange n’étant pas documenté).

EXEMPLE(modèle) :

Lors de la prise de décision, il est important que le collectif prenne régulièrement le temps de prendre des décisions stratégiques et de réfléchir et d’adapter la stratégie. Pour en savoir plus, voir Stratégie commune.

Communication

La communication est particulièrement importante au sein d’un collectif, car non seulement on travaille ensemble, mais on poursuit aussi des objectifs stratégiques communs. En parlant ouvertement les uns avec les autres et en réglant rapidement les différends, on évite les conflits majeurs et on s’assure ainsi que la coopération pourra continuer à fonctionner à l’avenir.

Un défi pour tous les groupes

La communication est un défi pour tous les groupes. Il faut communiquer suffisamment, mais pas trop. Les bonnes personnes doivent être informées. La communication concerne à la fois les aspects opérationnels et stratégiques.

Dans la vie quotidienne du groupe, on constate souvent une séparation de ces deux niveaux et les moments de communication sont différents.

Communication opérationnelle

La communication opérationnelle peut prendre différentes formes qui sont parfois combinées :

- Informelle : peut fonctionner pour des groupes bien rodés, mais n’est pas recommandé car il y a un risque de communication insuffisante.

- Canaux de communication numériques : Ne nécessitent pas une présence simultanée, mais ne permettent pas des échanges approfondis.

- Des sessions courtes et régulières (hebdomadaires, quotidiennes, etc.) : Sont certes exigeantes, mais permettent des discussions approfondies et un véritable échange.

- Réunions par domaine de responsabilité : Utilisées lorsque les tâches et les responsabilités sont séparées.

- Augmentation périodique de la fréquence des réunions afin de préparer et de gérer au mieux la haute saison.

Communication stratégique

Des réunions plus longues, à une fréquence annuelle ou semestrielle, sont répandues. Certains groupes tiennent à les organiser en dehors du lieu d’exploitation.

D’autres groupes regrettent de ne pas y consacrer plus de temps. Ce temps n’étant pas directement rémunéré, il s’agit là d’un piège fréquent qu’il convient d’éviter.

Formes de communication

Les règles de communication sont rarement exprimées de manière explicite. Toutefois, pour un bon fonctionnement, les principes suivants devraient être respectés :

- Culture de communication ouverte : encourager le dialogue et la participation active de tous.

- Systèmes de feedback : structures qui permettent un feedback constructif.

- Utiliser et entretenir la communication non violente.

Communiquer pour bien collaborer

Il est important de définir collectivement ce qu’est un travail bien fait. Tout le monde n’a pas la même définition. Pour se mettre d’accord, on peut prendre des exemples très concrets. Par exemple, une tâche (par exemple, graisser ces points sur une machine) ou un résultat (un bureau bien rangé, c’est comme ça) très précis pour que les choses soient claires.

Chaque personne a un rapport différent au travail et des modes de communication privilégiés différents (par exemple, appels téléphoniques vs messages écrits, organisation informelle vs planification). Il est nécessaire de définir les modalités de communication et d’organisation du travail afin d’éviter les tensions.

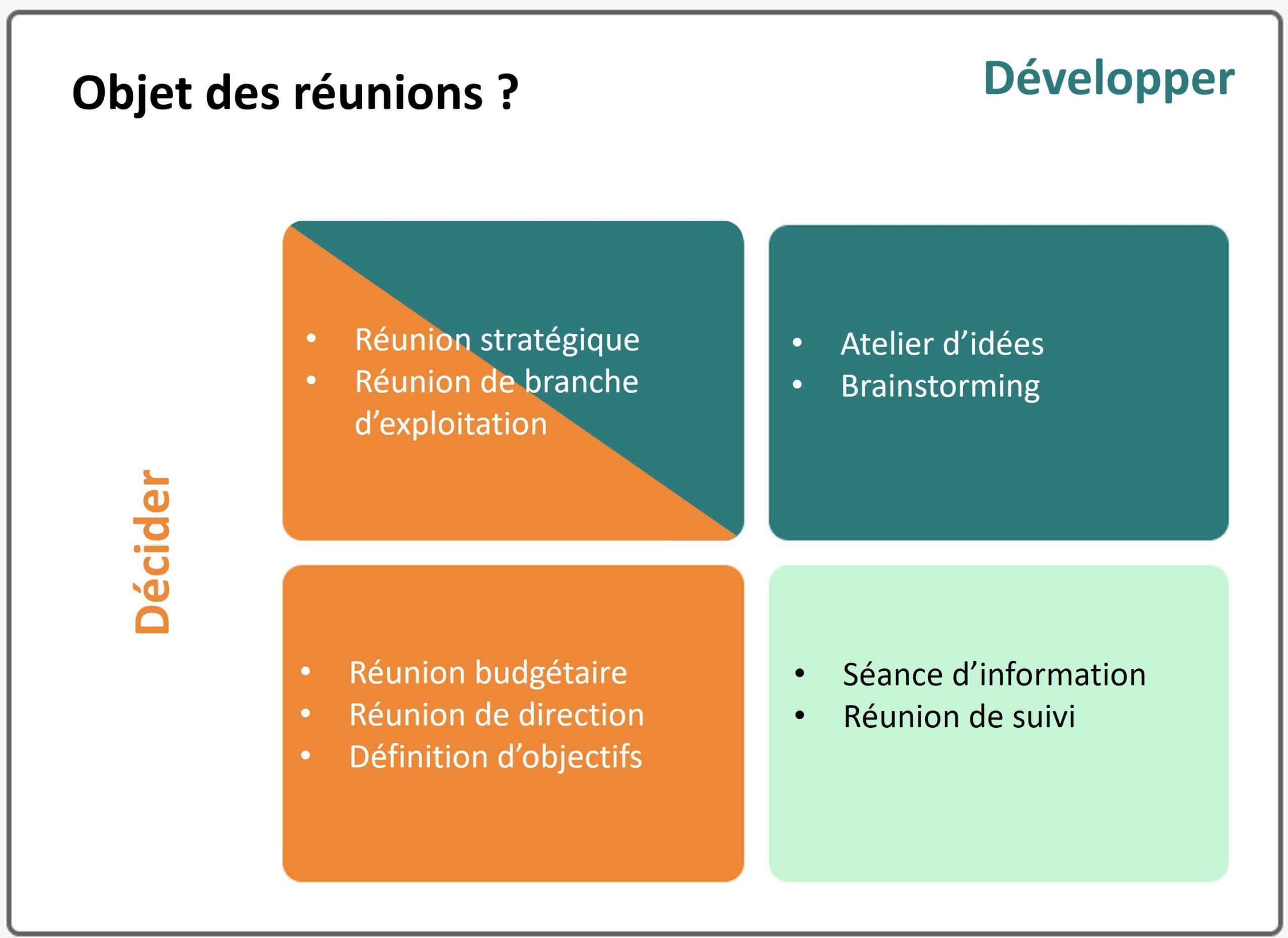

Séances et réunions

Lorsque des réunions sont organisées pour communiquer, il est utile de toujours savoir à quoi sert la réunion. Les éléments qui constituent une réunion peuvent être différenciés en information, décision ou développement. Si nécessaire, certains éléments peuvent être réalisés en dehors de la réunion, par exemple en partageant des informations importantes avec le groupe via un message Whats-App.

Développement des compétences

Dans l’entreprise collective, le développement des compétences implique à la fois le développement individuel et collectif des connaissances, des aptitudes et des attitudes.

Individuel

Au niveau individuel, cela signifie que chaque personne se forme de manière autonome, acquiert de l’expérience pratique, réfléchit à ses propres forces et faiblesses et développe ainsi en permanence des compétences personnelles.

Il s’agit notamment de

- Connaissances et compétences pratiques

- Compétences personnelles et sociales

- Méthodes d’apprentissage et de travail

- Attitudes et valeurs

- Pensée systémique

- Orientation pratique

- Réflexion et retour d’information

Comment y parvenir ?

- Apprentissage autonome : par exemple, par l’étude personnelle, dans des groupes de travail ou par des cours de gestion d’entreprise, de communication, de comptabilité, etc.

- Expérience pratique : en participant activement aux tâches et aux rôles dans l’entreprise

- Mentorat : des membres expérimentés accompagnent des personnes nouvelles ou moins expérimentées

- Réflexion : sur les décisions et les actions personnelles

Collectif

Dans les entreprises gérées collectivement, l’apprentissage n’est pas seulement individuel, mais aussi et surtout collectif. Les connaissances, les expériences et les idées sont partagées, de nouvelles méthodes sont testées ensemble et des solutions sont développées en commun. Une communication claire et ouverte est particulièrement importante à cet égard.

Comment y parvenir ?

- Apprentissage en commun : par exemple lors de réunions d’équipe, d’ateliers ou d’expérimentations en groupe

- Réflexion et définition d’objectifs communs : des réflexions régulières en plénière ou en groupes de travail permettent de définir des objectifs d’apprentissage individuels et collectifs et de rendre les progrès visibles.

- Apprentissage organisationnel : par le biais d’une documentation systématique, d’une gestion des connaissances et de processus décisionnels communs

- Gestion transversale des compétences : apprentissage dans différents lieux et contextes (par ex. pratique, formation, formats d’échange)

- Accompagnement & supervision : une animation externe ou une consultation collégiale aident à réfléchir aux processus et à traiter les conflits, par exemple par le biais d’une supervision ou de formats d’échange comme les groupes de travail.

- Rotation des rôles : les responsabilités changent délibérément afin d’acquérir de vastes connaissances et de permettre une représentation mutuelle.

- Culture de l’erreur : une culture de l’erreur ouverte, dans laquelle les erreurs sont considérées comme des opportunités d’apprentissage, favorise le développement des compétences au sein de l’équipe.

Le développement des compétences est réussi lorsque l’apprentissage individuel et collectif est délibérément combiné. Les individus acquièrent des connaissances et des compétences qu’ils apportent et développent au sein du collectif. La réflexion commune, l’échange et les processus d’apprentissage ciblés renforcent à la fois les individus et le groupe dans son ensemble.

Considérations financières et juridiques

Le partage des coûts et des bénéfices est un point important qui doit absolument être bien réglé dans un collectif afin que toutes les personnes concernées se sentent traitées de manière équitable et également valorisées.

Partage des revenus

Au sein du groupe, différentes activités sont prises en charge par différentes personnes. L’investissement initial et le temps consacré par chacun sont souvent différents. La répartition des revenus (ou l’absence de revenus – ce qui peut se produire lors d’une mauvaise année agricole) doit être discutée et formalisée.

La question se pose

- Chaque personne est-elle rémunérée en fonction de son domaine d’activité, du temps passé ou du montant de l’investissement? Le temps est-il enregistré avec précision ?

- Qu’en est-il de la solidarité en cas de mauvaise année?

Ces règles peuvent être adaptées à tout moment.

La question des revenus est également un arbitrage entre le réinvestissement dans l’entreprise et le versement de revenus. Se mettre d’accord sur des règles à l’avance – en se basant sur les objectifs stratégiques – permet d’éviter les conflits et de faciliter les décisions.

La gestion des revenus externes (c’est-à-dire des revenus hors de l’exploitation) varie d’un groupe à l’autre.

Les principes suivants s’appliquent en complément :

- Contrôle partagé des ressources: la planification financière et les décisions sont actées collectivement.

- Transparence: toutes les transactions financières doivent être visibles par l’ensemble du collectif.

Selon les souhaits des membres, il existe différentes possibilités de régler (par contrat) les questions financières.

Formes de rémunération

Un modèle de rémunération équitable nécessite des règles claires : Qui reçoit de l’argent et en échange de quoi ? Comment le travail, le capital, les responsabilités et les risques sont-ils pris en compte ? Les modèles unilatéraux, qui misent uniquement sur le capital ou uniquement sur le travail, conduisent souvent à des tensions ou à des situations perçues comme injustes.

De ces considérations découlent différents modèles sur la manière dont une collectivité peut organiser la rémunération et la répartition des bénéfices. Les principaux facteurs à prendre en compte dans ce contexte sont énumérés ci-dessous.

- Rémunération du travail : tous les membres ont un contrat de travail formel et reçoivent un salaire fixe, indépendamment des résultats de l’entreprise. La rémunération peut également être basée sur les heures effectivement travaillées.

- Participation au capital : Les bénéfices sont distribués au prorata du capital apporté, ou il y a un intérêt fixe sur le capital.

- Les tantièmes : Les personnes qui assument des responsabilités particulières (par exemple au sein du conseil d’administration ou de la direction) reçoivent une rémunération supplémentaire. Cela récompense la responsabilité, mais peut être perçu comme une inégalité de traitement. Les tantièmes sont soumis à l’impôt et à l’AVS.

- Compte commun : Tous les revenus sont versés sur un compte commun, sur lequel les membres prélèvent en fonction de leurs besoins. La rémunération est fixée en fonction des besoins privés des membres. Ce modèle suppose la confiance et comporte un risque de conflit si les prélèvements sont perçus comme inéquitables.

La plupart du temps, ces modèles sont combinés. Il est important de clarifier au préalable la manière dont les excédents ou les pertes seront gérés : Qui renonce en premier lorsque l’argent se fait rare ? Selon quels critères les bénéfices sont-ils répartis : en fonction du travail, du capital ou d’autres facteurs ?

Critères pour une rémunération équitable

Pour qu’un modèle soit considéré comme équitable, les principes suivants doivent être respectés :

- Transparence : tous les salaires, apports en capital, parts de bénéfices et rémunérations supplémentaires peuvent être consultés ouvertement par tous les membres collectifs. L’utilisation et la répartition des bénéfices sont clairement réglementées.

- Traçabilité : les calculs des salaires, des participations aux bénéfices et des tantièmes sont simples et compréhensibles. Cela peut se faire par exemple par des clés de répartition fixes en pourcentage ou des formules de calcul définies.

- Équilibre entre le capital et le travail : le travail fourni est récompensé par un salaire fixe ou un salaire horaire. Les apports en capital sont rémunérés par des parts de bénéfices.

- Couverture sociale et contrats de travail : Si différents rôles et types de revenus coexistent au sein du collectif, il faut veiller à ce que tous les membres bénéficient d’une couverture adéquate en cas de maladie, d’accident, de chômage ou de vieillesse. En Suisse, les personnes ayant un statut d’employé sont obligatoirement protégées par des assurances sociales telles que l’AVS/AI, la caisse de pension, l’assurance accident et l’assurance chômage. Pour les membres qui n’ont pas le statut d’employé, des mesures appropriées doivent donc être prises afin de garantir une couverture comparable.

- Responsabilité personnelle : en principe, les SARL et les SA sont responsables en premier lieu sur leur patrimoine social (CO art. 772 et suivants et CO art. 620 et suivants). Néanmoins, il existe des situations dans lesquelles les membres peuvent être tenus personnellement responsables :

- Responsabilité des organes :

Les personnes au sein de la direction ou du conseil d’administration sont responsables en cas de négligence grave (CO art. 754). - Excès de pouvoir de représentation :

Toute personne qui conclut des contrats sans disposer des pouvoirs appropriés peut être tenue pour personnellement responsable. - Cautionnement privé :

Les personnes qui se portent caution à titre privé pour des crédits ou des dettes sont responsables sur leur propre patrimoine.

- Responsabilité des organes :

Avantages et inconvénients des principaux aspects

Rémunération du travail avec contrat de travail

- Avantage : grande prévisibilité, égalité maximale.

- Inconvénient : la participation au capital et le risque ne sont pas récompensés.

Rémunération via la participation au capital

- Avantage : récompense le risque financier et la responsabilité du capital.

- Inconvénient : les personnes ayant un faible apport en capital peuvent être fortement désavantagées, même si elles travaillent beaucoup.

Tantièmes du conseil d’administration

- Avantage : récompense la responsabilité et le risque de décision

- Inconvénient : peut être perçu comme une inégalité de traitement et entraîner une concentration du pouvoir si tous les membres collectifs ne font pas partie du conseil d’administration.

Compte joint

- Avantage : flexibilité en cas de revenus fluctuants

- Inconvénient : risque de conflit si les membres ont des avis différents sur le bien-fondé de certaines dépenses ou de certains retraits.

Les paragraphes suivants expliquent comment l’entrée et la sortie de membres individuels peuvent être organisées et comment procéder en cas de dissolution du collectif. Nous examinerons les différentes manières de procéder, selon que le collectif crée une personne morale, reprend la ferme en copropriété ou en indivision ou la loue pour l’exploiter.

Entrées et sorties de membres, dissolution du collectif

Personne morale

Procédure d’entrée et de sortie des membres :

- Outre la législation (LDFR), les dispositions des statuts et, le cas échéant, des contrats entre les associés sont déterminantes.

- Il doit au moins être indiqué à quelle valeur (par exemple, valeur nominale, valeur de rendement, valeur vénale ou autre) les actions de la société sont émises ou revendues et quels sont les délais de préavis ou la période pendant laquelle la part du capital de la société doit être remboursée.

- Toute vente de parts est soumise à autorisation si l’entreprise ou l’immeuble agricole est l’actif principal de la société. [1]

[1] C’est déjà le cas et la révision partielle de la LDFR prévoit de l’inscrire à l’art. 61, al. 1(Révision partielle de la LDFR).

Procédure à suivre en cas de dissolution de la société ou de vente de l’entreprise :

- Outre la législation (LDFR, LBFA), les dispositions des statuts et, le cas échéant, des contrats entre les associés sont déterminantes.

- Il convient au minimum de préciser ce qu’il adviendra des actifs de la société, qui recevra quelle part et à qui l’entreprise sera transférée si elle n’est pas vendue.

- La LDFR doit impérativement être respectée, car d’éventuels droits de préemption pourraient être invoqués.

Copropriété et propriété commune

Procédure d’entrée et de sortie des membres :

- La vente d’une copropriété ou d’une propriété commune requiert l’accord de tous les propriétaires et nécessite toujours une modification du registre foncier.

- Si un membre de la société simple (ainsi constituée) souhaite vendre sa part, il doit d’abord quitter la société, ce qui entraîne sa dissolution, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par contrat (art. 545, CO).

- La procédure de retrait des membres devrait être réglée par contrat, notamment en ce qui concerne les investissements déjà réalisés ou la participation aux réserves latentes de l’entreprise.

- Lors de la vente d’une copropriété, il convient de tenir compte des éventuels droits de préemption des copropriétaires ou des personnes apparentées conformément à la LDFR (p. ex. art. 45).

Procédure à suivre en cas de dissolution de la société ou de vente de l’entreprise :

- La dissolution de la société simple devrait être réglée par contrat, notamment en ce qui concerne la répartition des actifs et la question de savoir qui poursuivra éventuellement l’activité.

Fermage

Procédure d’entrée et de sortie des membres :

Pour les SA ou les SARL :

- les dispositions des statuts et, le cas échéant, des contrats entre les associés.

- Il doit au moins préciser la valeur à laquelle les actions sont émises ou revendues, ainsi que les délais de préavis ou la période de remboursement de la part du capital social.

Pour les coopératives ou les associations :

- des dispositions dans les statuts concernant l’acquisition de parts sociales (coopérative) ou d’une adhésion (association).

- les règles de sortie de la coopérative ou de l’association (par exemple, les délais de préavis, la forme écrite)

- L’entrée et la sortie peuvent se faire très facilement, c’est pourquoi cette forme juridique est particulièrement adaptée aux groupes comptant de nombreux membres, par exemple dans le domaine de l’agriculture solidaire.

Procédure de dissolution de la société :

- les dispositions des statuts et, le cas échéant, des contrats entre les associés.

- Étant donné que dans le cas d’un bail, seul l’inventaire de l’entreprise appartient généralement à la personne morale, les actifs de la personne morale sont nettement moins importants que si elle possédait l’exploitation agricole. Néanmoins, il convient de noter comment les actifs seront traités en cas de liquidation de la société.

Relations avec les familles et cohabitation

Il existe des collectifs dans lesquels les personnes appartiennent à la même famille ou sont en couple. Il y a aussi des collectifs où certains ou tous vivent ensemble.

Dans l’activité agricole en particulier, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée est une préoccupation constante.

Chaque personne et chaque collectif développe au fil du temps des modes de fonctionnnement adaptées, basée sur les principes de base suivants :

- Communication transparente

- Règles prédéfinies

- Une répartition financière perçue comme équitable par tous

Ces principes permettent d’organiser la vie et le travail en commun de manière saine et durable.

Nous acceptons volontiers les remarques, ajouts, suggestions et commentaires →

Impressum

Image de titre : AGRIDEA

Graphiques : Orlando Scholz, AGRIDEA

Collaboration professionnelle :

- Till Graf

- Magali Lacam, AGRIDEA

- Orlando Scholz, AGRIDEA

Collaboration éditoriale :

- Florian Peyer, AGRIDEA